Windowsタブレットを充電しながら

USB機器が利用できるケーブルがある?

接続されるケーブルが違うため、WindowsタブレットでのUSBデバイスの利用と充電は排他的なものになる。しかし、インターネットなどには、Windowsタブレットでも「充電ができた」「充電のできるケーブル」といった表記を見かけることがある。これについても調べてみた。

前述のように、ハードウェアとして専用ケーブルなどを利用することで充電しつつ、USBデバイスが利用できるタブレットは現実に存在している。しかし、すべてのWindowsタブレットが対応しているわけではない。筆者が手元の機器で実験してみたところ、USBデバイスが認識されている状態で、通知領域にあるバッテリアイコンが充電状態を示すことがあった。

ところが電源からの供給電力などを調べてみると、この状態では、バッテリへの充電は行われておらず、タブレット自体の動作電力のみをACアダプタから供給されている状態だった。つまり、バッテリを消費しないのでバッテリは減らないが、充電もしていないので増えることもない状態だった。

実験に利用したのは、ASUSのVivotab Note 8 R80TA-3740Sと東芝が米国で発売しているEncore 2 WT10A32(日本で発売されているDynabook Tab S50と同等のデザインだが仕様が違う)である。

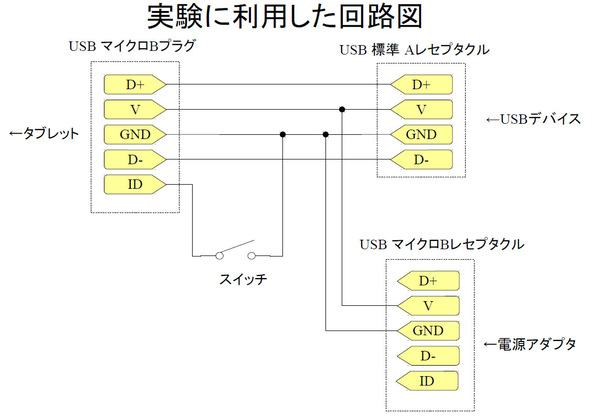

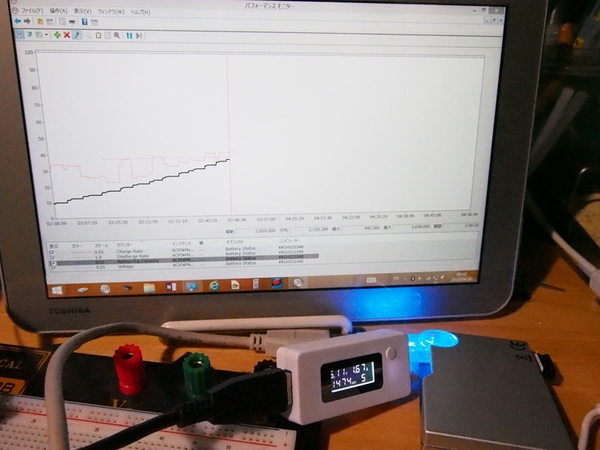

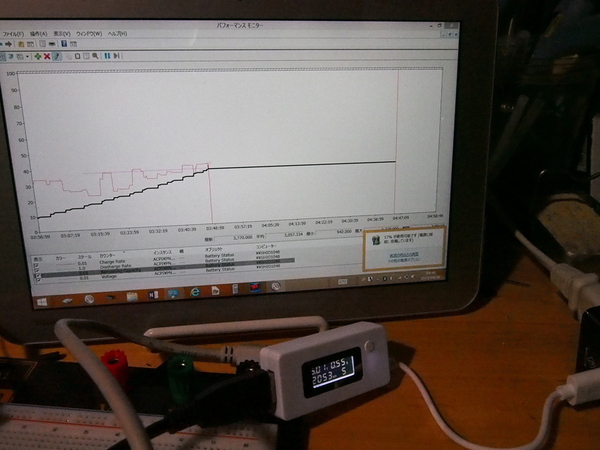

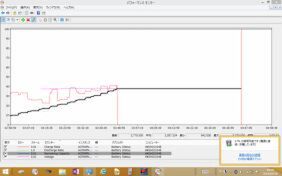

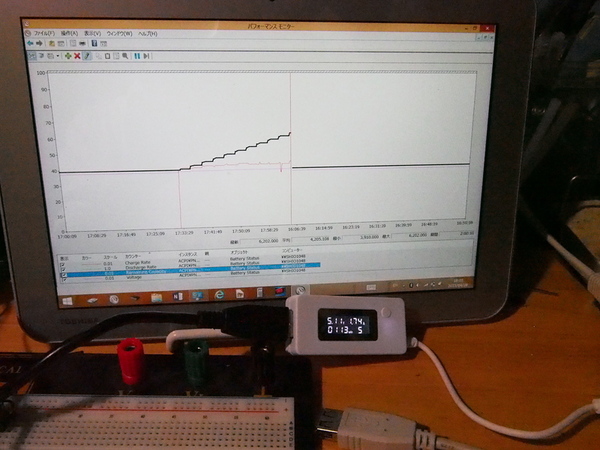

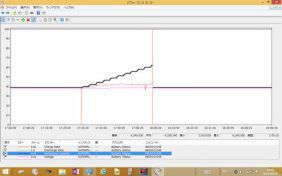

まず、筆者が実験に使ったのは、下の図のような回路だ。これを使い、スイッチをオフにして、Windowsタブレットが充電状態になるように接続を行なった。この時点で、Windowsのパフォーマンスモニターを使い、バッテリが充電されていることを確認した。

次に、標準USBレセプタクル側にUSBデバイスを接続した。この状態では、Windowsタブレットは、標準的なUBSケーブルが接続されていると認識しているので、デバイスは認識されない。しかし、充電はそのまま継続している。

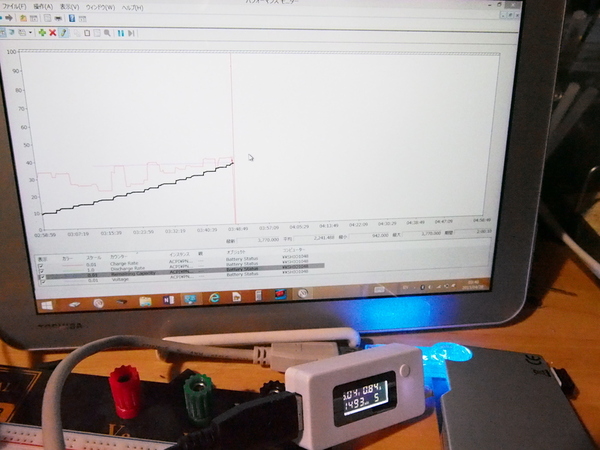

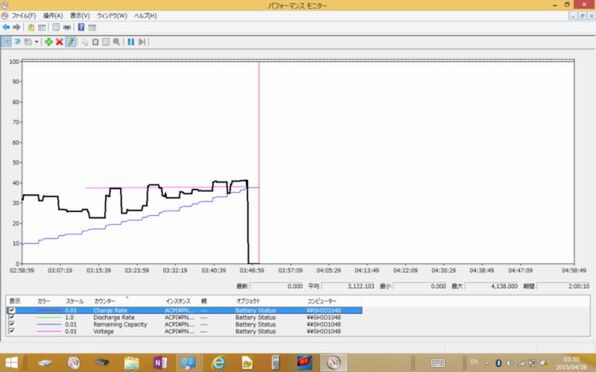

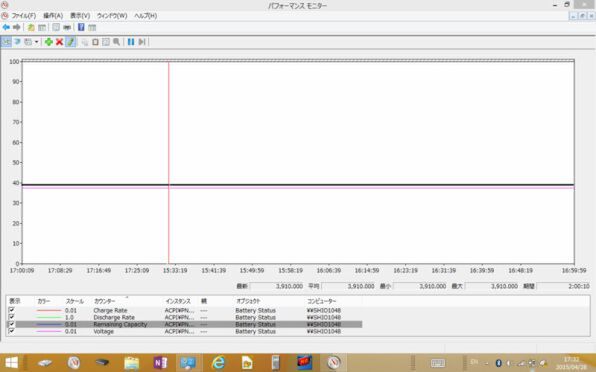

次にスイッチを切り替え、ID信号とアース(グランド)を接続する。この時点で、Windowsタブレットは、デバイスを認識する。また、システムトレーのバッテリアイコンは充電状態のままだ。しかし、パフォーマンスモニターでは、しばらくすると「充電率」がゼロとなり、バッテリ残量が増えなくなる。また、電源側から供給される電流も減ってしまう。これは、バッテリ充電が止まったものの、本体回路には、AC側から電力が供給されている状態だと思われる。

市販のYケーブルと呼ばれるものを使うと、コネクタをさすタイミングで、同様の状態になることがあった。USBのコネクタでは、電源ラインが先に接続するようになっているため、最初Windowsタブレットは、通常ケーブルが接続されたと判断して充電状態となり、その後、ID端子が接続したため、ホストケーブルが接続されたと判断したのだと思われる。

通常は、この2つの間で電源ラインが一回切れるため、このような状態になることはないが、USBコネクタを差し込むときのコネクタの微妙な傾きで、このような状態になることがある。

結果をまとめると、「USBデバイスを使いながら充電できる」ケーブルが働くのは、そのように作られたタブレットだけで、すべてのタブレットがその機能を備えているわけではない。つまり、対応ハードウェアと充電可能なケーブルの組み合わせの場合だけで、それ以外の場合には、基本的には充電できないと思ったほうがいいだろう。

また、メーカーで充電可能としていない機種なのに、「充電できた」という記述を見かけることがあるが、これは、通知領域のバッテリアイコンの表示だけを見て判断したのだと思われる。もちろん、世の中には、充電できるとは明言していないが、ハードウェアとしては充電可能なものもあるかもしれない。Yケーブルなどを使って充電可能かどうかを調べるには、通知領域の充電マークだけではダメで、パフォーマンスモニターなどを使って充電率やバッテリ残量などを調べる必要がある。

なお、Androidタブレットなど、OTG対応のタブレットは、USBバッテリチャージ(USB BC)という仕様に従うことで充電しつつ、USBデバイスを利用可能だ。こちらは、前述のID信号とグランドの間に抵抗を入れるだけ(詳細はUSB BCの仕様書を参考にしていただきたい)で、タブレットやスマートフォン本体を充電状態にしつつ、USBデバイスを利用可能だ。また、このためのケーブルも市販されている(USB BC対応ケーブル、Yケーブルなど名称はいろいろある)。

また、USBコネクタからの電力供給に関するUSBパワーデリバリ(USB PD)という仕様に準拠したUSBポートならば、同等のことが可能なのだが、この場合、タブレットにUSB PD対応チップを内蔵している必要があり、USB PD対応の電源アダプタと組み合わせて使う必要がある。仕様自体が普及過程にあるため、対応しているハードウェアはまだ限定的なようだ。

この連載の記事

-

第517回

PC

Windows 11の付箋アプリはWindowsだけでなく、スマホなどとも共有できる -

第516回

PC

今年のWindows 11には26H2以外に「26H1」がある!? 新種のCPUでのAI対応の可能性 -

第515回

PC

そもそも1キロバイトって何バイトなの? -

第514回

PC

Windows用のPowerToysのいくつかの機能がコマンドラインで制御できるようになった -

第513回

PC

Gmailで外部メール受信不可に! サポートが終わるPOPってそもそも何? -

第512回

PC

WindowsのPowerShellにおけるワイルドカード -

第511回

PC

TFS/ReFS/FAT/FAT32/exFAT/UDF、Windows 11で扱えるファイルシステムを整理する -

第510回

PC

PowerShellの「共通パラメーター」を理解する -

第509回

PC

Windowsにも実装された、生成AIと他のシステムを接続するためのプロトコル「MCP」とは何か? -

第508回

PC

Scalable Vector Graphics(SVG)そもそも何なのか? -

第507回

PC

Windows 11の「開発者モード」とは何か? - この連載の一覧へ