四本淑三の「ミュージック・ギークス!」 第139回

半世紀を越えて新製品が出たのは、音楽家のためだった

「真空管はいいことない」―それでも「Nutube」が出た理由

2015年02月14日 12時00分更新

21世紀になって、まさかの新型真空管「Nutube」が登場した。1960年代のニュービスタ管を最後に途絶えていた新しい真空管を開発したのは、楽器メーカーのコルグだった。

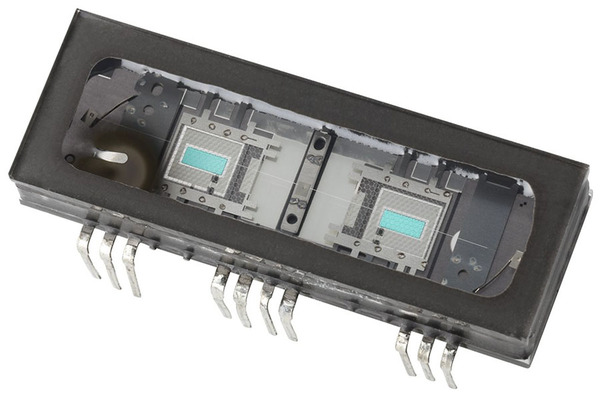

コルグはNutubeを開発するにあたり、世界で初めてVFD(蛍光表示管)を開発したノリタケ伊勢電子の技術に着目した。そして、この両社が共同開発した素子は、外観も製造工程もこれまでの真空管とはまったく異なるものになっている。

LSIのようなモダンな見た目から想像できる通り、Nutubeは従来の真空管の2%以下の電力で動き、小型で発熱量も少なく、基板上に直接マウントできるという特徴を持つ。現代的な電子回路に組み込むのも、従来の真空管に比べれば容易なはずだ。

しかしながら、1960年代にトランジスタが普及して以降、真空管はとうの昔にロストテクノロジーの仲間入りを果たしている。いまでは趣味やノスタルジーの対象というのが、真空管に対する一般的な理解のはず。Nutubeがそうした層に向けたものではないのは、この外観からも理解できるだろう。

いま楽器メーカーが真空管を再設計してまで必要としている理由は何なのか? それはどのように製造され、何に使われるのか?

まだ実際の製品が出ていない状態で、詳しいことは一切話せないという条件付きながら、シンセサイザーの設計者として世界的に知られる三枝文夫さん以下、Nutube開発チームへの取材が叶った。Nutubeの開発経緯と、それを使って設計された試作品についてのインタビューを、今回から3回に渡ってお届けしたい。

(次ページでは、「なぜいま真空管を造るのか」)

この連載の記事

-

第164回

トピックス

より真空管らしい音になるーーNutubeの特性と開発者の制御に迫る -

第163回

トピックス

超小型ヘッドアンプ「MV50」のCLEANは21世紀の再発明だった -

第162回

トピックス

欲しい音を出すため――極小ヘッドアンプ「MV50」音色設定に見る秘密 -

第161回

トピックス

最大出力50Wのヘッドアンプ「MV50」は自宅やバンドで使えるのか? -

第160回

トピックス

新型真空管「Nutube」搭載ヘッドアンプのサウンドはなにが違う? -

第159回

トピックス

開発で大喧嘩、新型真空管「Nutube」搭載超小型ヘッドアンプ「MV50」のこだわりを聞く -

第158回

トピックス

唯一無二の音、日本人製作家の最高ギターを販売店はどう見る? -

第157回

トピックス

「レッド・スペシャルにないものを」日本人製作家が作った最高のギター -

第156回

トピックス

QUEENブライアン・メイのギターを日本人製作家が作るまで -

第155回

トピックス

QUEENブライアン・メイのギターは常識破りの連続だった -

第154回

トピックス

てあしくちびるは日本の音楽シーンを打破する先端的ポップだ - この連載の一覧へ