Facebookが上陸した(関連記事)。いま業界がグーグル以上に注目する企業である。その秘密は何だろうか。

モテるための技術

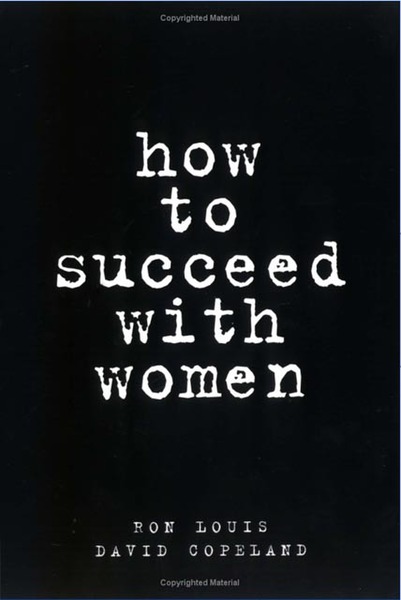

Facebookの話を聞いて、すぐに連想したのは「モテる技術」(David Copeland、Ron Louis著、大沢 章子訳、小学館プロダクション)である。

私も、この黒いバイブルをこっそりと読んだのだが、米国でモテるために第一にやるのは「自分が危険な人間ではないこと」を示すことだとある。日本のモテ本とはまるで違うことが書いてあることに衝撃を覚え、日本は平和だなぁと思った。

Facebookは、ご存知のとおり学生のためのSNSとしてスタートし、あっという間に会員を集めた。このステップはとても重要な意味を持っていたのではないかと思う。Facebookは実名制のシステムを持ち込んだ。「危険な人間でない」ことを示すには、実名でいくのが一番だからだ。大学生はモテたいという気持ちが脳みその半分を占めているうえに、失うものが少ないことも好都合だった。

IDを活用する時代の到来

1年ほど前、グーグルのふたりの創業者は雑誌の取材に対して「Googleの最大の課題はパーソナライズだ」と答えた。

しかし、すでに動いているサービスをパーソナライズするのは容易なことではない。これまで匿名で使えたものを「本人登録してから使ってね」という手順では、いかにも敷居が高い。それに対して、Facebookでは、なんと実名ユーザーを最初から抱えている。そこに、アプリケーションが作れるというコンピュータの最大の面白さを持ち込んだ。ちょうど逆の図式で、グーグルの課題をアッサリと乗り越えてしまったのだ。

業界ではグーグル以上に、動向が注目されるFacebook。なぜそんなに注目されるのかといえば、ユーザーの「アイデンティティー」が、生きもののように暴れ出す胸騒ぎが感じられるからだろう(ID活用時代)。

例えば、米国では物議をかもした「ソーシャル広告」「ビーコン広告」(関連記事)、先日発表した「Facebook connect」は、インターネット全体のようすを様変わりさせてしまう可能性があるとさえ思えてくる(一時の気の迷いかもしれないが)。

この連載の記事

-

第8回

トピックス

田野辺アナ(美人ギャル系)と語る、ソニーゲーム機の将来 -

第7回

スマホ

Macユーザーが、iPhoneについて語らないこと -

第6回

トピックス

サーバーとエコの関係 -

第5回

トピックス

グーグル・キラーの作り方 -

第4回

トピックス

小さいほど安くなったパソコン -

第3回

トピックス

Wikipediaが弱い部分 -

第2回

トピックス

池田先生が書かない「地デジのきほん」 -

第1回

トピックス

日本のケータイ、やっぱりダメなの? -

トピックス

遠藤諭の「発言予定 --> Tokyo IT News」〈目次〉 - この連載の一覧へ