電力利用者に「課税」するソフトバンクの太陽光発電

このコラムでは昨年、ソフトバンクの孫正義社長の「光の道」についての提案を批判した。結果的には、通信業界にも総務省にも彼の提案を支持する人はひとりもなかった。他方、孫氏がツイッターでたった一度つぶやいた700/900MHz帯の問題は原口総務相(当時)を動かし、周波数割り当てを変える画期的な成果をあげた。政策提言の正否は商品と違って、いかに派手に宣伝するかではなく、いかに正しい政策を提唱するかにかかっているのだ。

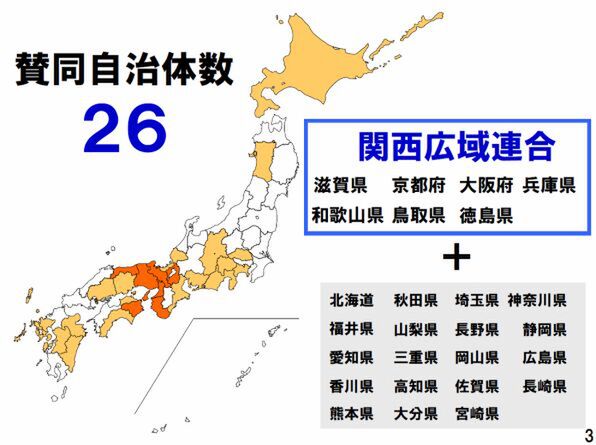

この点で「自然エネルギー」をめぐる孫氏の活動も、闘う相手を間違えている。彼は大型の太陽光発電所を自治体と共同で建設しようという「自然エネルギー協議会」を設立し、34の自治体が協力を表明している。自治体が土地を提供し、ソフトバンクが設備投資を行なって、全国に2万kW程度の太陽光発電所を10ヵ所建てようというものだ。このためソフトバンクは定款を変更して「発電事業」を事業内容に加えた。

しかしこの事業には、大きな難点がある。太陽光発電の単価は40円/kWh以上で、原子力や火力の10円以下という発電単価をはるかに上回るため、発電した電力を電力会社が買わないのだ。そこで孫氏は、協議会の発足を発表する前日に菅直人首相と会談して、再生可能エネルギーの固定価格全量買い取り制度を実施する確約を得たといわれる。

これは太陽光発電の高価な電力を電力会社が政府の決めた価格で買い取るよう義務づける制度である。現在は家庭や企業の太陽電池で発電した電力のうち、余った電力を42円/kWhで買い取る「余剰電力の買い取り制度」があるが、3月に閣議決定された法案では、全量を買い取らせることになっている。これによって太陽光発電所の電力も必ず42円で買い取ってもらえるので、原価をそれ以下に抑えれば確実にもうかる。

他方、電気料金は15円/kWh程度なので、電力会社は逆鞘になる。そこで電力会社は、その差額を「太陽光サーチャージ」として利用者に転嫁することができる。つまりソフトバンクの太陽光発電所の割高なコストは、電力の利用者が負担するのだ。これはソフトバンクが政府から補助金をもらい、それを利用者に「課税」するのと同じである。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

日本のITはなぜ終わったのか -

第144回

トピックス

電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -

第143回

トピックス

グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -

第142回

トピックス

アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -

第140回

トピックス

ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -

第139回

トピックス

電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -

第138回

トピックス

原発事故で迷走する政府の情報管理 -

第137回

トピックス

大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -

第136回

トピックス

拝啓 NHK会長様 -

第135回

トピックス

新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ