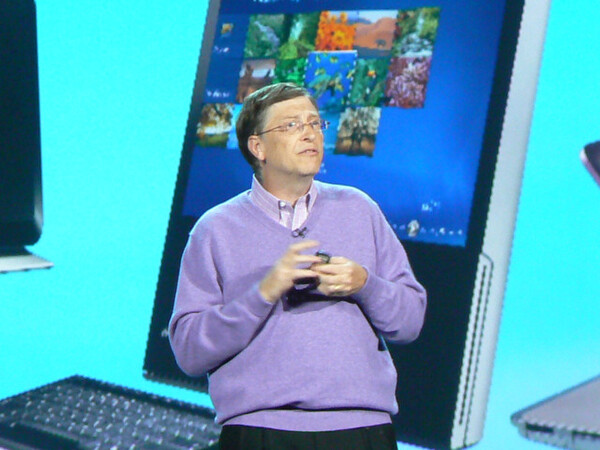

今年の7月に経営から退くことを表明している、現マイクロソフト会長のビル・ゲイツ氏。写真は今年1月のCESのもの

最近、マイクロソフトに関して3つの大きな話題があった。第1はヤフーに対する買収提案、第2はソフトウェアについての情報公開、そして第3は欧州委員会から巨額の罰金を科された事件だ。

この一見、無関係に見える3つの出来事には、1つの共通点がある。それはマイクロソフトが、インターネットによって生じた大きな変化に追いついていないのではないかという危機の兆候だ。

ヤフーが必要な理由は「多様性」

2月初め、マイクロソフトはヤフーに対して約446億ドル(4兆6000億円)で同社の買収を提案した(関連記事)。これは敵対的なものではないが、ヤフーが拒否したため、マイクロソフトがTOB(公開買い付け)をかけて敵対的買収を行なう可能性もある。

ジェリー・ヤン氏。写真は2007年1月におけるMacworld Expoのもの

しかし今回の買収が成功すると見る専門家は少ない。買収提案から1ヵ月で、マイクロソフトの株価は20%近く下がった。ヤフーはサービス業だから、その最大の資産は人材であり、これは(奴隷制が禁止されている以上)買収できないのだ。仮にマイクロソフトが敵対的買収によってヤフーを買収したとしても、ジェリー・ヤン(ヤフーのCEO)が仲間を引き連れてグーグルに移籍したら、残った会社にはほとんど何の価値もないだろう。

それでも、マイクロソフトは買収をあきらめない。それはヤフーが、マイクロソフトにない多様性を持っているからだ。製造業(ソフトウェアを含む)では、全世界で同じものを大量生産することが効率的であり、中央集権的に世界本社がコントロールする必要があるが、サービス業は各国の文化に合わせないと成功しない。ヤフーが日本で成功したのは、米国本社に基づく戦略を世界各国で展開するのではなく、独立性の高いローカル企業を作って、日本人に向いたサービスを提供したからだ。

一方でマイクロソフトは、ソフトウェアもサービスも各国語化しているだけで、真の意味でローカライズできていない。マイクロソフトがウェブで失敗しているのは、アメリカ中心の同一商品・大量生産という20世紀の製造業のカルチャーを脱却できていないからなのだ。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

日本のITはなぜ終わったのか -

第144回

トピックス

電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -

第143回

トピックス

グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -

第142回

トピックス

アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -

第141回

トピックス

ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -

第140回

トピックス

ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -

第139回

トピックス

電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -

第138回

トピックス

原発事故で迷走する政府の情報管理 -

第137回

トピックス

大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -

第136回

トピックス

拝啓 NHK会長様 -

第135回

トピックス

新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ