共創と宇宙 北九州市がスタートアップと描く未来

北九州市発の大規模スタートアップイベント「WORK AND ROLE 2024」レポート

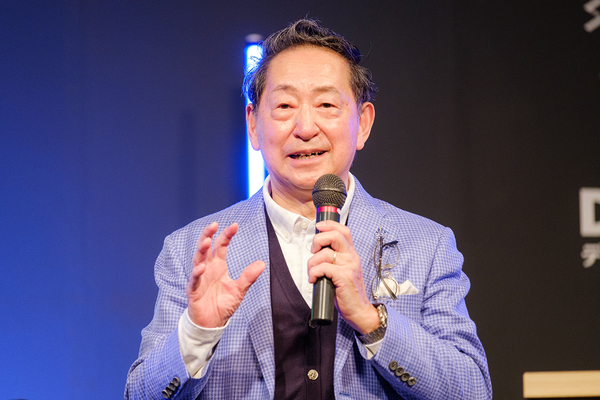

基調講演「我々は何故宇宙へ挑戦するのか」

今回の「WORK AND ROLE 2024」メインテーマのひとつでもあり、注目度の高かったイベントが「我々は何故宇宙へ挑戦するのか」と題した基調講演だ。宇宙飛行士で、日本科学未来館名誉館長の毛利衛氏が登壇し、なぜ人は、私たちは宇宙を目指すのか、問いかけた。

毛利氏は、米ソによる宇宙開発競争の時代、人類が宇宙に到達した瞬間を目にしたことで宇宙を意識。日本人として宇宙を目指すにはまだ遠いと科学者としての道を歩んでいたが、宇宙を目指す機会が訪れたのでチャレンジしたと振り返る。

なぜ人は宇宙を目指すのか。人類が宇宙を目指し、実際に宇宙に滞在できるようになった今、人類はなんのためにここにいるのか、地球に住む生命の一つとしてどのように生きていくべきだろうか、と毛利氏は問いかける。

20世紀は宇宙を目指し、宇宙に行くことが目標で、宇宙から地球を見ることができるようになった時代とすると、21世紀は宇宙を知ることで生命の起源を知り、未来の気候を知ることができた。宇宙を活用する時代だという。しかし、同時に地球における人類発展の限界も見えてきたという。

人間は40億年前に生まれた生命の延長線だということを念頭に、「think ahead」すなわち未来のことを考え、持続可能な社会のための知恵を持ち寄るべきだと毛利氏は説いた。

人類は集団の持つ知恵が生まれたために80億人まで増えることができた。これはまさに共創の考え、総合智であるといえるのではないか。しかし、人間の社会だけを考える限界にも触れ、地球生命を維持するつながり、未来智へと発展させる必要があると強調した。

また毛利氏は、起業家は当面のSDGsだけでなく、自分のビジネスがどう地球環境に貢献できるかというキーワードを持ってほしいと説く。そして、変革を目指すだけでなく、人間社会において変わらないこと――生きる喜び、次世代につながること、仲間への貢献、人の役に立つことを意識してほしいとし、個が挑戦して社会に還元していくこと、ひいては持続可能な社会の実現に貢献することを目指してほしいと締めくくった。

パネルセッション3/宇宙セクション「夢をつむぐ宇宙への挑戦者たち」

続いて行われたパネルセッション3では、「夢をつむぐ宇宙への挑戦者たち」と題し、基調講演から引き続いて毛利氏を交え、宇宙飛行士の野口聡一氏、株式会社QPS研究所 代表取締役社長 CEO / 博士(工学) 大西俊輔氏、九州工業大学工学研究院 教授 革新的宇宙利用実証ラボラトリー 施設長 北村健太郎氏、Space BD株式会社 代表取締役社長 永崎将利氏、モデレーターとして北九州市 官民連携ディレクター 山本遼太郎氏が登壇。これからの宇宙産業についてディスカッションを行った。

北九州市の宇宙への挑戦に関して、漫画家・松本零士氏が理事長を務めていた日本宇宙少年団という存在が挙げられた。毛利氏も団長を務めており、宇宙を目指す少年たちの支えになっていたことから話題が広がった。毛利氏は、来場者に「松本零士さんに影響された人は?」と問いかけ、「私が説明するよりも松本零士さんの作品を観た方がずっと良いのではないか」と功績を称えた。

Space BDの永崎氏は、北九州市という土地柄は宇宙を目指す必然性があるとした。それは九州工業大学があり、単独の大学で衛星を打ち上げた基数が6年連続世界一という記録を持ち、人や技術の蓄積があると評価。さらに、スペースワールドがあったり、松本零士氏の作品なども市民を含めて宇宙に近い感覚を持っていることが大きいのではないかと振り返った。

宇宙産業は、まだまだ人材が足りず、人材の厚みが求められている。九州工業大学工学研究院の北村教授は、北九州市は九州工業大学が宇宙システム工学科で有名だが、宇宙に特化した学科ながら卒業生が宇宙産業になかなか就けていないという課題があるとした。九州工業大学は、超小型衛星の開発において世界をリードしており、今では1年生から衛星を作っているという。かつては重工産業だったが、スタートアップが出てきたことで活躍の場が広がるのではと期待を寄せた。

一方で、テクノロジー(開発、ものづくり)メインのスタートアップが多い中で、ようやく「文系」のスタートアップが日本からも出てきたことで、宇宙に関するスタートアップの盛り上がりを感じるという。

宇宙飛行士の野口氏は、自らもスタートアップを経営している身としても、集まっている起業家たちに寄り添う。エンジニアの出自を持つ野口氏だが、文系人材が参入してきていることを歓迎し、JAXA(宇宙航空研究開発機構)でも文系の採用が進んでいることを紹介。理系人材だけでは行き詰まってしまうこともあるが、文系人材や女性など多様性が重要と語った。

QPS研究所の大西氏は、九州から世界に通用する宇宙ベンチャーとして土壌をつくっていきたいとしつつ、かつて大学と企業が一体となって宇宙に取り組んでいた、泥臭くやっていた結果が今につながっていると、これまでの軌跡を評価。宇宙という分野に仕事があると知ってもらうことが重要だとした。

毛利氏は、宇宙にチャレンジすることは順調な道のりではなく、失敗も多かったのではないかと投げかけた。宇宙開発の歴史でも、ミスや失敗を繰り返し、それらを乗り越えてきた経験の重要性を示した。一方で教育においては、学生ならではのミスや失敗を想定しながらも、学生だからといって許してはもらえない厳しさもあると語った。

野口氏は「時間を無駄にするくらいなら鉄を無駄にしろ」という趣旨のイーロン・マスクの言葉を引用し、失敗を気にせずチャレンジし続けるというメンタリティの強さが求められるとした。毛利氏も、宇宙に限らずスタートアップにはつきものの失敗を「必ずその日はやってくる」と信じ、失敗を恐れず挑戦することの重要性を説いた。

ディスカッションを通じて、宇宙は新しいことに挑戦できる最前線なので誰もやったことがないことをやれる、初めてのことなので失敗は当たり前のようにあるのでスタートアップには向いている分野だ、と改めて示された。また、宇宙は日本が世界で勝てる産業、チャンスがある数少ない分野なので北九州市から宇宙産業を広げていきたい、一緒に盛り上げていきたいと登壇者たちは会場に呼びかけた。

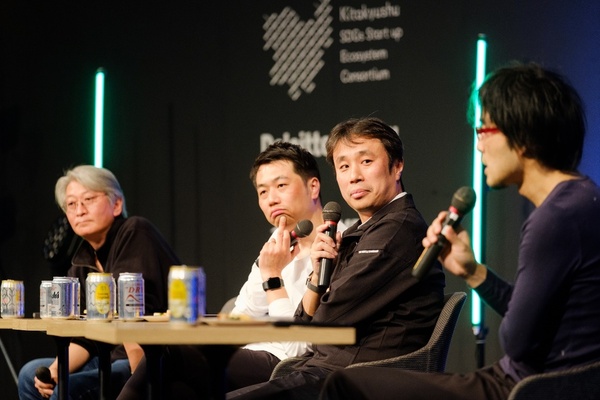

パネルセッション4「北九州を語ろうぜ」

先のパネルディスカッションの熱気が冷め切らないまま、プログラムは交流会へと進んだ。乾杯のあとスタートアップのメンバーたちや投資家たちが交流する中、「北九州を語ろうせ」と題したパネルセッションが始まった。

このセッションでは、自らもスタートアップを起業したメンバーが、資金調達や出資者との関係性、上場を目的とするのか、自分の「好き」を貫くのかなど、起業家の抱える葛藤や悩みを率直に話し合った。登壇したのは、株式会社Shiftall 代表取締役CEO 岩佐琢磨氏、株式会社ABBALab 代表取締役 / さくらインターネット株式会社 フェロー 小笠原治氏、株式会社マクアケ 共同創業者/取締役 木内文昭氏、KiQRobotics株式会社 代表取締役CEO 滝本隆氏、モデレーターはCOMPASS共同事業体 事務局長兼スタートアップ支援責任者 福岡広兵氏が務めた。

なんのために起業したのか、なんのために会社を存在させ続けるのかという企業の意義を問いかける場面もあった。一方で、スタートアップの立ち上げ初期段階の悩みに寄り添うような、起業家の負荷を軽減するサポートの必要性も提示された。

その後も、会場にいるスタートアップ関係者や投資家らを壇上に招き、北九州市のスタートアップについて熱く語られた。閉会間際までディスカッションは続いた。