ロボティクスビジネスをマッチングする「埼玉ロボネット」の取組

農業用ロボット派遣の「レグミン」とロボット開発支援「アトラックラボ」、「埼玉ロボネット」の魅力を語る

提供: 埼玉県ロボティクスネットワーク事務局

ロボット開発の駆け込み寺

大企業からも頼られる「アトラックラボ」

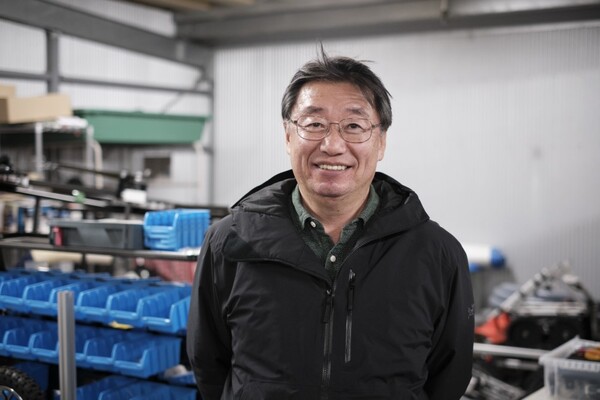

株式会社アトラックラボは、2018年1月に設立された埼玉県入間郡三芳町に本社を構えるロボットベンチャーです。埼玉県大里郡寄居町にも、オフィスや開発拠点があり、さまざまなロボットの設計・開発を行っています。アトラックラボは、無人機(ドローン)や各種ロボットの設計から製造支援、AIを用いた制御や警備、自動運転システムなど、高い技術力が自慢で、さまざまな企業からの相談を受け、ロボット開発を行ってきました。

代表取締役の伊豆智幸氏は2006年10月に、ラジコンや無人機の設計、製造、販売を行う株式会社エンルートを設立しました。その後、エンルートはスカパーJSATグループに売却され、伊豆氏はエンルートの経営からは手を引きましたが、エンルートの創業時から培ってきたロボットやドローンの設計ノウハウを活かし、多種多様な要望を満たすロボットを短期間で設計・開発できることが、アトラックラボの強みです。

アトラックラボは、あくまでロボットの設計・開発を行う会社で、製造や販売を行うメーカーではありません。その狙いを、伊豆氏は次のように語ってくれました。

伊豆代表「エンルート時代はロボットメーカーをやっていて、従業員もそこそこ多かったのですが、最近は自分の好きなことだけやろうと思って、組織は可能な限り小さくしています。今は、ベンチャーとして起業するのがとても簡単になっています。大手の下請けなどではなく、自分で発信することができるようになっていますので、そういうことを自分でやりたいという方のお手伝いをしたいと思ってやっています」

ロボット産業に関わるようになった理由を伺うと、伊豆氏は笑って答えてくれました。

伊豆代表「機械が好き、ラジコンみたいなのものも好き、それから電子工作も好きで、AIみたいなソフトウェアも好きっていうと、自動的にロボットになっちゃうんです」

アトラックラボの主な仕事は、メーカーのロボット開発を支援することで、アトラックラボの高い技術を頼りにしている大手メーカーも数多く存在しています。同社が公開しているYouTubeのデモ動画を見て助力を求めに訪れたり、口コミで同社のことを知って依頼に来るクライアントも多いとのこと。

また、アトラックラボは、依頼された事案に従って設計を行う下請けではなく、実際にロボットの設計を開始する前のコンサルティングに力を入れていることも特徴です。

伊豆代表「お客様にこういうものが欲しいと言われるんですが、その先のエンドユーザーのことを考えていないことが多いんです。だから、『実際にエンドユーザーのお客様がそのロボットを求めていますか?』と常にクライアントに問いかけるようにしています」

例えば、果物の収穫はロボットには難しい作業なので、対応できるロボットを作るにはコストもかかりますし、果物の収穫に必要な時間もロボットの方が長くなります。しかし、現場の方によくよく聞いてみると、果物の収穫作業で一番時間がかかるのは、採れごろの果実を見極めながら収穫していく作業だとのこと。そこで、その見極め作業だけロボットに任せ、毎朝、ここに採れごろの実があるよ、というロボットが把握したデータを事前に知ることで、人間が効率よく収穫作業ができるようにする、といった事例を教えてくれました。

伊豆代表「人間なら簡単にできる作業でも、ロボットには難しいということもあるんです。アトラックラボでは、そのロボットが本当に意味のあるものなのかをしっかりと見極めてから、設計を開始しています」

また、開発期間が短いこともアトラックラボのセールスポイントの一つです。3ヶ月を一つのマイルストーンとして、なんらかの成果を出すようにしているそうです。

今後の目標として、伊豆氏はロボットオペレーションを遠隔で行うアバターシステムを作りたいと語りました。

伊豆代表「例えば、東北地方の畑に雑草が一杯生えているなら、草刈りロボットをその場所に置いてくれれば、草刈りロボットの操作自体は遠く離れた沖縄からもできるわけです」

こうしたシステムが広がれば、例えば、自宅にいながら離れた場所にあるロボットを操作して作業し、その報酬を受けとるといったことも可能になる未来が描けると言います。

ロボット屋さんだけでなく

ロボットを使いたい人も参加できるネットワークに

伊豆氏が埼玉ロボネットに期待することは、2つあるといいます。

伊豆代表「ロボネットに参加している人で、ロボットに関する困りごとや相談ごとがあるなら、是非弊社にお尋ねください。弊社なら、さまざまなことを解決できるロボットを提案できます」

伊豆代表「もう一つは、ロボット屋さんしか参加できないネットワークにするのではなく、ロボットを自社で開発するつもりはなくても、ロボットを仕事で使いたいという人がどんどん参加してくれるようなネットワークにして欲しいです。そうすると、もっと面白くなると思います」