稼働中のCPUの消費電力を測っても意味がないと急にインテルが主張

つまりMeteor Lakeは消費電力が大きい可能性大?

インテルが主張したのは、「Performance per Watt」(1ワットあたりの性能)そのものは問題ではない、という点だ。

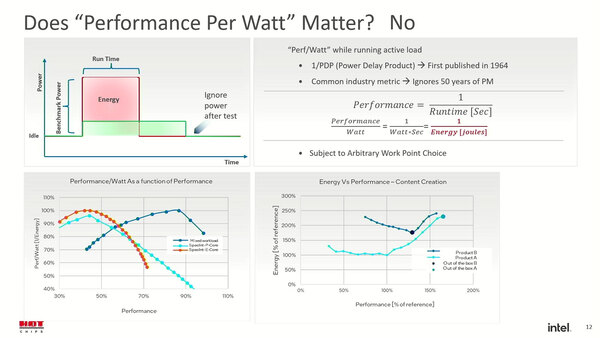

上の画像がそれだが、まず従来のPerf/Wattという指標は左上での「Benchmark Power」をRun Timeの間だけ測定してそこから算出しているとする。これはPDP(Power Delay Product)として使われてきた数字の逆数として計算できるが、このPDPの算出がそもそも容易ではない。

左下はP-CoreとE-Core、それぞれの動作周波数とその際の電圧から、いわゆるPerformance/Wattを算出したものであるが、「このグラフのどこでそれぞれのコアが稼働しているか」が明確ではない。この状況でPDPを算出する場合、どこの数字を使うべきか? である。

左下はSPEC CPUでの性能を基準にしているが、コンテンツ制作の場合の性能と消費エネルギーを示したのが右下のグラフだ。大きな丸はそれぞれの初期値である。この初期値を利用して算出することに意味があるのか? という問いかけである。

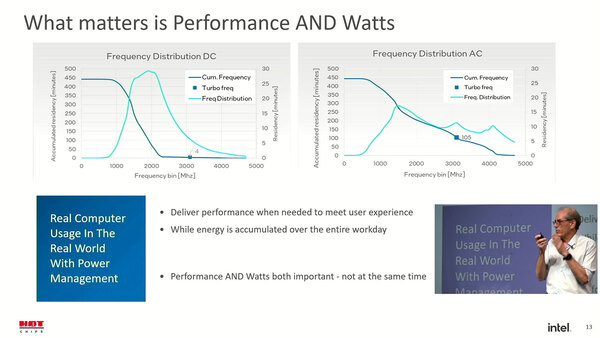

インテルの主張は、「パフォーマンスはユーザーの要求にどれだけ応えられるかの指標であり、一方で消費電力(エネルギー消費量)は1日を通しての数字を使うべきであり、これを同時に計算すべきではない」というものである。

実際、筆者なども消費電力測定時は電源状態をフルにして、DVFSが動かないようにして測定するので、これが現実に合っていないと言われれば多分にそういう面は存在する。

しかし、これまでインテルがそうしたことを言わなかったのに今になって主張をするのは、Meteor Lakeはフル稼働時にけっこう消費電力が大きくなる(Raptor Lake同様に性能を確保するため消費電力を大きく設定している)のではないか? という疑問が生じる。

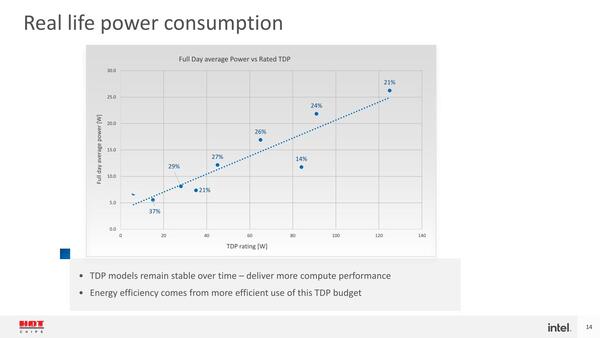

ちなみにこの主張の傍証とされるのが、TDPのカタログ値と実際の平均消費電力の比較である。

要するに「TDPの数字ほど消費電力は多くない」らしい。それは当たり前で、終日重い処理でもしていない限りは30%未満に収まるのも不思議ではない。だからといって「稼働中のCPUの消費電力を測っても意味がない」というのはさすがに無理があると思うのだが、いかがだろう?

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ