2000年代以降、世界を変えたデジタルの最大のトピックは何だろうか?

・2013年頃からのAIと「ディープラーニング」

・Raspberry Pi やマイコン技術の復活

・ブロードバンドや2005年にはじまったYouTube

・FacebookやTwitterなどSNS

・クラウドコンピューティング

このあとにも、ミラーワールド(あるいはデジタルツイン)や量子コンピューティングなどを加えることになるのかもしれない。

しかし、1つの製品が、我々の生活や社会まで変えたとなると2007年のiPhoneの発売しかないと思う。もちろん、手に持って使うようなコンピューター端末は、iPhoneよりも前から存在していた。PalmやTreo、Blackberryもあった。モバイルでインターネットもとっくに使えていた。それでは、iPhoneは何が違ったのか?

スティーブ・ジョブズという人は、レオナルド・ダ・ヴィンチのような天才発明家ではないし、ましてや魔法使いでもない。誰かが作ったものを見て「自分ならもっと上手くやれる」というタイプの人と言ったほうが近いと思う。私は、「スティーブ・ジョブズはどこにでもいる」という原稿を書いたことがある。

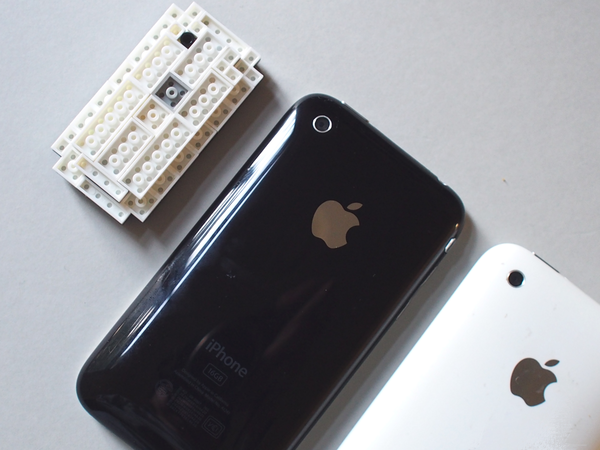

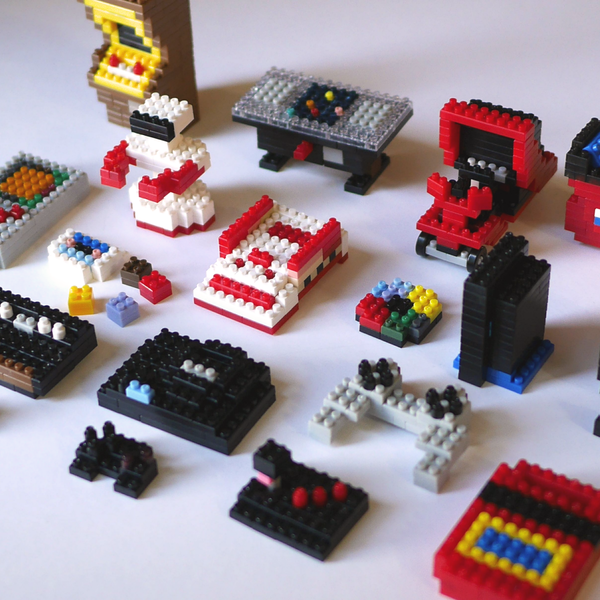

YouTubeシリーズ「ブロックdeガジェット by 遠藤諭」の#9は、まさにそのiPhoneだ。ただし、2007年の初代iPhoneの1年後の2008年に日本でも発売されたiPhone 3Gである。動作性能を一気に2倍にして、3Gに対応、サードパーティ製アプリを使えるようにしたiPhone 3Gが、いまのiPhoneの原型だといえる。

この番組の中で、私は、その製品について喋りながらブロックを組み立てているのだが、やっぱり最後に問いたかったのは、

「なぜ、iPhoneだけが世界を変える製品になりえたのか?」

ということだ。

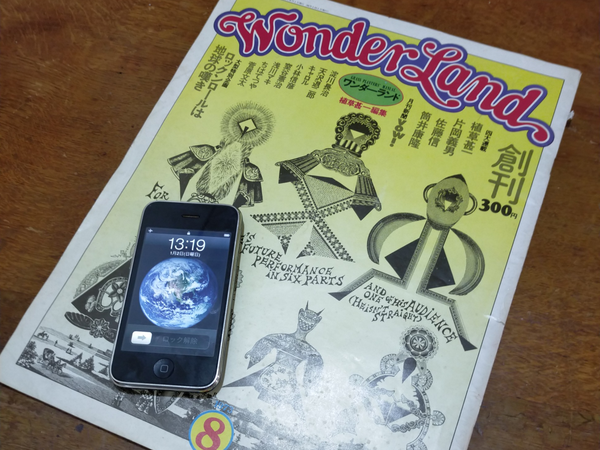

それに対する答えのヒントは、iPhoneのロック画面の宇宙からみた地球の写真である。当時、これをみて「なぜ地球なの?」と思われた人も多かったと思う。この地球、『Whole Earth Catalog』という1968年に創刊されて、ジョブズが強く影響を受けたとされるヒッピーカルチャーの雑誌の表紙モチーフなのだ。

『Whole Earth Catalog』、コンピューター系の人たちというよりも、とくに日本では私のようなサブカル系の人間にとって伝説的な存在だった。1980年代に『東京おとなクラブ』というミニコミを作っていたが、神保町の源喜堂で買った『Whole Earth』や『WET』などの米国の自由な雑誌に刺激されていた。創刊から間もない頃の『宝島』などに、その匂いがプンプンとしていた時代である。

そして、『Whole Earth Catalog』といえば、2005年に、ジョブズがスタンフォード大学で行った講演のしめくくりは、その最終号に書かれていた「Stay hungry, Stay foolish」という言葉だったことはよく知られている。

hungry=ハングリー、貪欲と訳される

foolish=愚か者であれと訳されている

なにげなく聞き流すとなんの驚きもないのだが、ジョフズに限らず、新しい何かを生み出す人たちは、みんなこうなのだと思う。見た目が、背広を着たサラリーマンであろうが、スタートアップのTシャツのお兄ちゃんであろうが、オシャレでかっこいいAppleという大会社を経営していようがだ。

いまのままでよいという怠惰な考えをやめ、常識から一歩踏み出すことが大切なのだと思う。日本のエンジニアもそうだったし自分たちもそうありたいと思う。そんなことを思いながら小さなブロックでiPhone 3Gを組み立てたので、ぜひご覧いただきたい。

■ 「ブロックdeガジェット by 遠藤諭」:https://youtu.be/4aJRNjXbTDA

■再生リスト:https://www.youtube.com/playlist?list=PLZRpVgG187CvTxcZbuZvHA1V87Qjl2gyB

■ 「in64blocks」:https://www.instagram.com/in64blocks/

遠藤諭(えんどうさとし)

株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員。プログラマを経て1985年に株式会社アスキー入社。月刊アスキー編集長、株式会社アスキー取締役などを経て、2013年より現職。角川アスキー総研では、スマートフォンとネットの時代の人々のライフスタイルに関して、調査・コンサルティングを行っている。「AMSCLS」(LHAで全面的に使われている)や「親指ぴゅん」(親指シフトキーボードエミュレーター)などフリーソフトウェアの作者でもある。趣味は、カレーと錯視と文具作り。2018、2019年に日本基礎心理学会の「錯視・錯聴コンテスト」で2年連続入賞。著書に、『計算機屋かく戦えり』(アスキー)、『頭のいい人が変えた10の世界 NHK ITホワイトボックス』(共著、講談社)など。

Twitter:@hortense667Facebook:https://www.facebook.com/satoshi.endo.773

この連載の記事

-

第206回

プログラミング+

“宿題でAIを使いはじめる前”に、“AI的ゾンビ”(a-zombie)にならないための方法 -

第205回

プログラミング+

「電脳秘宝館・マイコン展」──Intel 4004“ナゾ基板”の正体と、日本最初の野球ビデオゲーム「ラスト・イニング」 -

第204回

プログラミング+

Geminiにタイ移住を命じられた――100日チャレンジからAI駆動生活へ、大塚あみさんインタビュー -

第203回

プログラミング+

「DGX Spark」は現代の「Apple II」である -

第202回

プログラミング+

マイコン誕生50周年の最後に「Apple 1」と『Yoのけそうぶみ』がやって来た! -

第201回

プログラミング+

秋葉原・万世書房と薄い本のお話 -

第200回

プログラミング+

11/2(日)ガジェットフリマと豪華ゲストによる変態ガジェットアワードが東京ポートシティ竹芝で開催 -

第199回

プログラミング+

現役“中学生”によって「変態ガジェットプロジェクト」が始動!! -

第198回

プログラミング+

「電脳秘宝館 マイコン展」で、あのマイコン、このパソコン、その原点を訪ねよう -

第197回

プログラミング+

伝説の玩具「アームトロン」に学ぶ——“1モーター×機械式ロジック”が切り拓いたロボット設計 -

第196回

プログラミング+

2025年問題とVHS 55,000本の運命――映画『キムズビデオ』 - この連載の一覧へ