今回は、久々にCPU黒歴史をお届けしよう。黒歴史シリーズそのものも、公式には連載211回のIntel G965が最後だったので8年ぶりである。

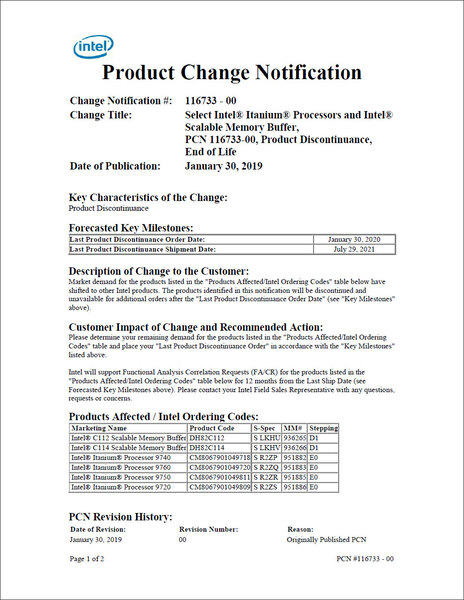

さて、久々の黒歴史であるが、ついにインテルのItaniumが最終製品の出荷を完了した。現時点でark.intel.comを参照すると、まだItanium 9750以外は出荷中に見えるが、実は2019年1月末の製品変更通知で、Itanium 9700シリーズとIntel C112/C114チップセットは2020年1月30日に受注を終了、2021年7月29日に出荷を完了することが明らかにされている。

その最終出荷日を先月末に迎えたわけで、現状すべてのItaniumが製造中止になっているわけだ。そこで、晴れて(?)黒歴史入りしたItaniumを改めて振り返りつつまとめてみたい。

最初の製品であるMercedから開発が難航

発売されることなく後継モデルへ

Itaniumの場合、もう最初のMercedがケチの付きまくりだったことが最初の要因である。Mercedは連載121回で説明したが、以下の問題があった。

- 当時のインテルとしては経験のないダイサイズ(正確なサイズは未公表ながら300mm2を超えていたとされる。ちなみに同じ0.18μmを使うWillametteは216mm2だった)で、歩留まりが極端に悪かったうえ、物理設計(配置配線)に猛烈に手間取った

- 266MHz/128bitのFSBに問題が出まくった。Mercedはサーバー向けということで、FSBの配線引き回し距離も長めであり、そうでなくても困難だった電気的な信号の収束がさらに困難になった

- コンパイラの最適化が全然進まず、ピーク性能はともかく実効性能が低いままだった

当初1999年中に出荷予定だったMercedは2001年6月まで出荷が遅延。この時点でMercedの性能は同じインテルのWillametteベースXeon(Foster)にも劣る有様で、結局Mercedは開発用機材として開発者にサンプル供与して終わりとし、続くMckinleyシリーズを正式に“Itanium 2”として製品出荷することになった。

Mckinleyが登場したのは2002年のことで、もうこの時点でItaniumを使ってハイエンドサーバー機を出荷しようと目論んでいたベンダーからすると3年遅れになる。結果から言えば、この3年の遅れがItanium全体に致命的なダメージを与えたと言わざるを得ないだろう。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ