ゲノム編集・ゲノム合成を大衆化できるか?サイバーとフィジカルを媒介する新たな流れ

プログラミングのようにゲノム編集・ゲノム合成が行われる世界になる

「ゲノム編集」というテクノロジーをご存じだろうか。農作物など遺伝子の中の、特定の遺伝子が持つ形質を改良できる技術で、従来の育種法などよりも品種改良のスピードを早められる。“ゲノム”と聞いても、「遠い世界の話」と多くの人は感じるだろうが、バイオテクノロジー研究をリードする米国ボストンなど海外では、すでに何年も前から、ゲノム編集やゲノム合成といった技術が実ビジネスに応用されている。

近年は国内でも、ゲノム編集・ゲノム合成への理解を一般に広め、産業を前進させようという動きが出てきた。電通も、ゲノム技術によるビジネス創出に取り組む企業の1社だ。本稿では、電通の京都ビジネスアクセラレーションセンターで、ゲノム技術を活用した社会デザイン事業を推進する志村彰洋氏に話を聞いた。

文化や国の考え方が変わる、ゲノム編集・ゲノム合成の衝撃

電通が、ゲノム技術をビジネスに活用する社内外横断組織「Smartcell & Design」を立ち上げたのは2017年のこと。同社で事業共創部門のGMを務めている志村氏が、米国ボストンの視察ツアーに赴いた際、ゲノム編集・ゲノム合成がビジネスに活用されている様を目の当たりして、衝撃と日本の遅れに危機感を抱いたことが組織発足のきっかけだ。

例えば、海外にしか存在しない植物であっても、ゲノム編集やゲノム合成をすることで自国製の新しいものを作り出すことができれば、それまで必須だった海外からの輸入の必要がなくなる。「ゲノム技術によって、文化や国、ロジスティックなどの考え方が大きく変わることになります。だからこそ、プログラミングを行なうような気軽さでゲノム編集やゲノム合成が行われる世界が来ます」と志村氏は確信した。

ただし、そうした変化を多くの人が受け入れるようになるためには、仕掛けが必要だと志村氏は考えた。ゲノムの専門家だけでなく、大衆がバイオを当たり前のものとして認知するために、わかりやすくバイオを知ってもらうための仕掛けである。

「5年前、ボストンでゲノム編集やゲノム合成がビジネスになっていることを見た時、こういう世界をどうやって、どのタイミングで伝えていけばいいのか、と考えました。一気にそんな世界の到来を見せられたら一般の人は受け入れられない。逆にいえば、こういう視点は学者の人にはありません。そこに電通が関わる素地があるとも感じました」

2020年8月には、電通、東京工業大学 生命理工学院の研究グループ、東工大発ベンチャーのLogomixなどと共同で、産業微生物のゲノム構築を推進する産学連携プロジェクト「細菌ゲノムアーキテクトプロジェクト(BGAP)」を開始した。

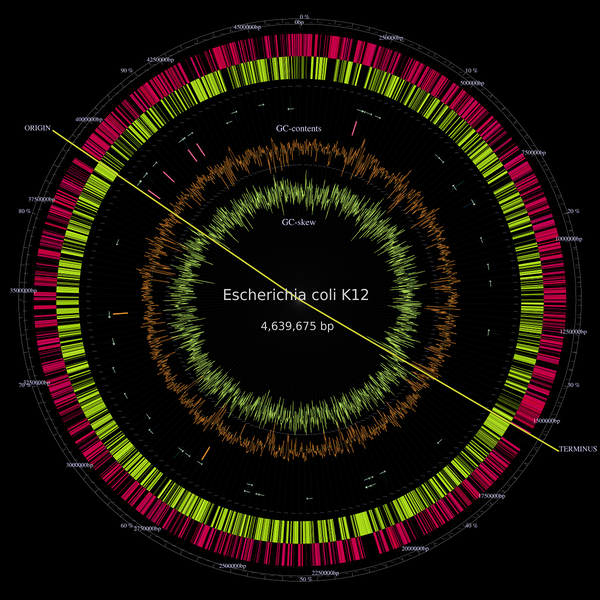

プロジェクトの第1弾として、プラスチック、薬、燃料などさまざまな物質生産に用いられている大腸菌に注目し、「大腸菌人工ゲノム構築」を推進する。大腸菌の産業有用性をさらに高めるために、東工大すずかけ台キャンパスに新設された合成生物学ファウンダリーを活用して、これまでにない新しい設計原理に基づいた大腸菌ゲノムを構築し、この人工ゲノムを育成する人工大腸菌株を創出する。

大衆がバイオを当たり前のものとして認知するには

組織を立ち上げた当時、志村氏はゲノムを広く普及するためには、例えば万博のようなところでショーケーシングするといった活動が必要だと思っていた。ところが2020年、予想もしない方法でゲノムは広く認知、普及されていった。Covid-19によるパンデミックだ。お馴染みになったPCR検査は、検査対象となるウイルスの遺伝子を薬液によって増幅させるものであり、ゲノムに起因したバイオテクノロジーが実現した検査法である。

「Covid-19の影響で、バイオ技術に関連した話が毎日のように報道されるようになりました。逆に誰かが、『こんな危ないものを』と煽るとネガティブな印象が一気に広がる可能性もあります」

Covid-19に限らず、今後必要となるものを考えると、もっと真剣にゲノムやバイオに取り組む時期に来ていると志村氏は指摘する。「今後、新しいウイルスが流行した時にどう備えるのかはもちろん、脱カーボン、SDGsといったことに真剣に取り組んでいこうとすれば、バイオ技術を抜きには考えられません。まだ先の話と先送りにしてしまうと、いざ世界的にバイオ技術を使った新しい試みがスタートした時に、日本だけ対応が遅れているといった事態になりかねません。『バイオ庁』を作って、日本として真剣に取り組むくらいのことをするべきタイミングに来ていると思います」

味噌や発酵、日本特有のバイオ技術は世界で戦えるか

バイオで海外の研究や取り組みが先行する中で、日本には勝ち目はないのだろうか。「どの領域を見ても簡単には勝てないと思います。しかし、見方を変えて考えてみると、醤油や味噌、酒の醸造に欠かせない発酵、麹はバイオ技術です。こうした日本特有のバイオ技術を活かすことは、日本の可能性のひとつだと思います」と志村氏は言う。

ただ、日本古来の技術といえども、現状のままでは海外の技術者との競争に勝つのは簡単ではないとも志村氏は指摘する。「例えばビットコイン。元々は日本で生まれた技術であるにも関わらず、それを日本が優位となるように考えることができませんでした。ビジネスライクに展開させるという発想が日本の技術者には足りないのではないでしょうか」

研究、学術では当たり前になっている、「論文を出す」、「特許を取る」という方法についても、「例えば特許を申請することで、その技術は公知になってしまいます。論文も同様です。どの部分をどう公開するのか、もっとビジネス戦略に基づいて考えてもいいのではないでしょうか。米国発の論文は確かに多いですが、実はビジネスを考慮した上で、ビジネスに影響しない部分を論文として公開されているということが少なくありません」と志村氏は指摘する。

先端技術を巡るグローバルでの戦いは激しさを増している。そうした現状を考えると、「無邪気に戦うだけでは勝ち目はない。ロビイングができる人が出てきて、その技術がなぜ重要なのか、ビジネスとして伸ばしていく必要があるのかをアピールしながら、日本独自の技術として育てていくくらいのやり方があってもいい。

(iPhoneなどの表現で)絵文字が手段として合点がいったら、一気にグローバルも含めていろいろな場面で使われるようになりました。それと同じように必要性が理解されれば普及は進みます。特にゲノムは、サイバーとフィジカルを媒介する力を持っています」

京都から多くの組織を巻き込むプロジェクトを実施中

現在、志村氏が所属しているのは電通の京都ビジネスアクセラレーションセンターだ。東京ではなく京都に組織があるのは、「海外の人に、”ヒキ”が強いのが京都だからです」と笑う。

「一人勝ち、二人勝ちではなく、さまざまな人が集まる“n対n”の集合知だからこそできることを追求しています。1対1の要件の固まった仕事ではなく、私が所属する京都が取り組むのは、テストベット的なプロジェクトを手がけています。1社だけでは取り扱うのが難しい、壮大なテーマを集合知によって取り組んでいます」

志村氏が関わったプロジェクトは100近い。そしてその中にゲノム、宇宙、スマートシティーといったまさに1社だけでは完結できないプロジェクトが含まれる。「京都は他の電通の拠点に比べてステークホルダ―との距離が近く、テストベット的にクイックに複数社でプロジェクト推進ができるので、電通の中では珍しいケースかもしれません」

電通にありながら、異色ともとれるプロジェクトを多数推進する志村氏。慶應大学大学院理工学研究科出身の同氏は、新しい技術を見極める理系の目で国全体が取り組みを進める重要性を語ってくれた。

「現在、盛んに行われているデジタル化については、できる企業はどんどん実践を進めています。その結果、コモディティー化が始まり、時間がたつほど誰が関わっても同じ未来にしかならなくなるでしょう。デザインシンキングもすたれてしまって、結局のところロジカルにやっていくと同じ解になってしまう。段々つまらなくなっていくから、新しい未来を描くことができる次の技術は何か、国と一緒に考えるといった取り組みを行っているわけです」