10nmプロセスの動作周波数は

14nm++より低い

さて、このあたりまでは語られたことである。ではいよいよ語られなかったことに入りたい。そもそも動作周波数は? という話である。実は、Ice Lakeでは相当動作周波数が落ちている。

そもそも14nm++を使うWhiskey Lake世代の場合、ハイエンドのCore i7-8665UではTDP 15W枠で最大4.8GHzまで動作周波数が上がる。これに対し、記事冒頭の表でもわかるように、Ice Lake-Uでは4.1GHzどまりである。もうこの時点でなにかおかしい。

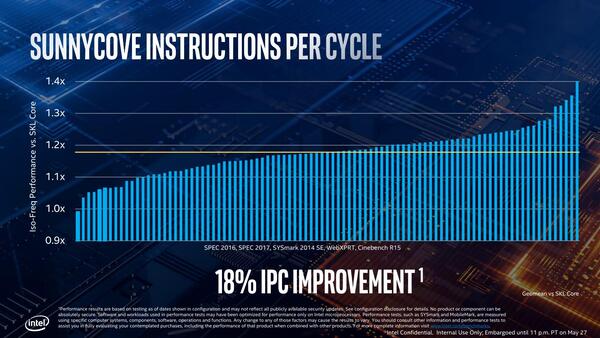

さて、インテルは動作周波数が直接わかるような結果をビタイチ出してくれないのだが、幸いにもIPCの改善率とシングルスレッド性能を出してくれている。

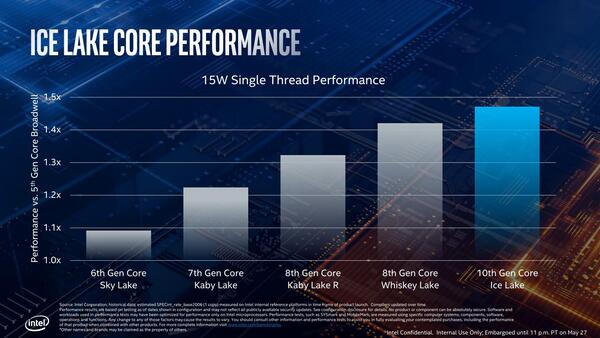

このシングルスレッド性能の画像でWhiskey Lakeとの性能比を求めると以下のようになり、Whiskey Lake→Ice Lakeではわずかに3.5%の性能改善に留まっている。

| Broadwellとの性能比 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Broadwell vs. Whiskey Lake | 141.9%の性能改善 | |||||

| Broadwell vs. Ice Lake | 147.0%の性能改善 | |||||

IPCが18%改善したにも関わらず3.5%しか性能が上がらない、というのは要するに動作周波数が12%ほど下がっているという計算になる。Core i7-8665Uの場合はBase 1.9GHzなので、これが1.7GHzほどに落ちている計算になるだろうか?

実際はベースクロックはもう少し高めで、ターボブーストがかかってもそれほど動作周波数が上がらない、という感じの実装になっているのではないかと思うが、とにかく動作周波数が14nm++におよばないのが現状の10nmプロセス、というのは間違いない。

この状況は、2014年の秋に投入された14nmの初めての製品であるBroadwellに近いものがある。やはり当初はY SKUのみの投入で、動作周波数も低めであった。

これが改善されるのは2015年に投入されたSkylakeであるが、プロセスを高速化するのではなく、遅いプロセスでも高速動作するようにマイクロアーキテクチャー側に手を入れて解決したわけだ。おそらく現行の10nmも似たような感じになっている。

幸いにこれに10nm+や10nm++が続くという発表はすでになされているので、これらのプロセスが出てくる頃には問題は多少緩和する可能性が高い。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ