最新パーツ性能チェック 第210回

TITAN Xとの戦いは、エンスージアストに何をもたらすのか?

新GPU「GeForce GTX 1080Ti」の性能を最新ゲームでベンチマーク

2017年03月09日 23時00分更新

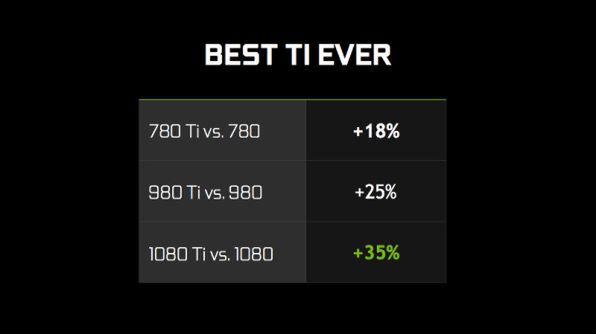

NVIDIAが2017年3月1日にPascal世代の新たなハイエンドGPU「GeForce GTX 1080Ti」を発表した(関連記事)が、本日GTX 1080Tiのレビューが解禁となった。“GTX 1080より35%速く、TITAN Xより速い”のに、TITAN X(米国NVIDIA直販では1200ドル)より安い699ドル、という衝撃的な価格設定で話題を集めている。

GTX 1080Tiの発売日は3月11日(予想価格は税込約12万円……)とのことだが、今回は評価用のカード(Founders Edition:以降FEと略)をお借りすることができた。果たしてNVIDIAの謳い文句は本当なのか? ベンチマークで検証してみたい。

メモリー周りのスペックに注目

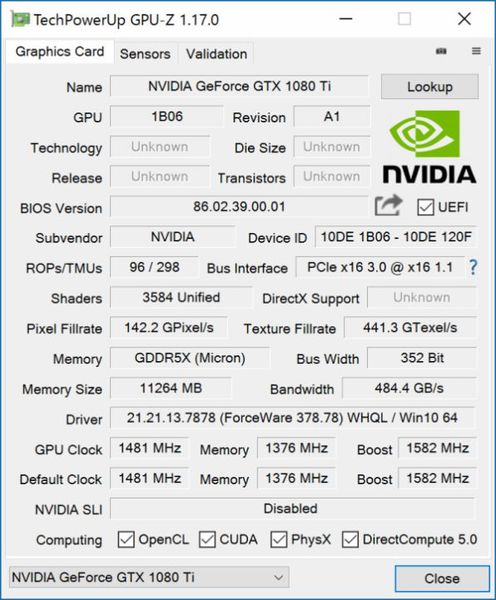

改めて確定したGTX 1080Ti FEのスペックを確認してみよう。TITAN XはNVIDIA専売なのに対し、GTX 1080Tiはサードパーティーから独自設計のカードが今後(関係者によれば4月頃)登場するため、FEよりもクロックの高いモデルが出回ることになるだろう。

以上のように、GTX 1080Tiのアーキテクチャは既存のPascalであり、メモリーもHBM2ではなくGDDRX5だ。アーキテクチャー的な新鮮さはないが、既存のPascalベースのGPUの集大成的な設計になっている。以下にGTX 1080Tiで注目すべき部分を簡単にまとめてみた。

①基本設計やCUDAコア数はTITAN Xと同じだが、コアは若干高クロック動作に

②メモリコントローラーを1基減らしたことで、バス幅は32ビット減。搭載量も1GB減の11GBへ

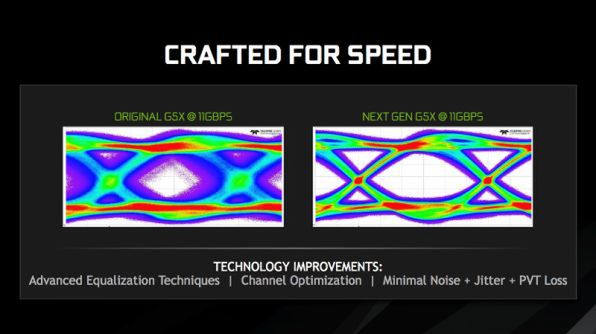

③GDDR5XメモリーはGTX 1080発表当時よりも改善され、11GHz相当のクロックで動作

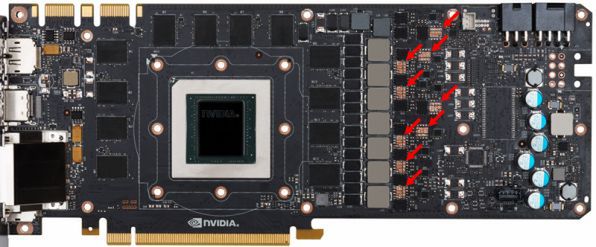

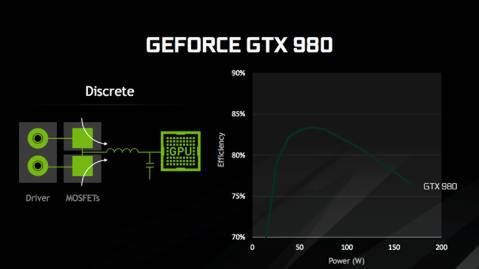

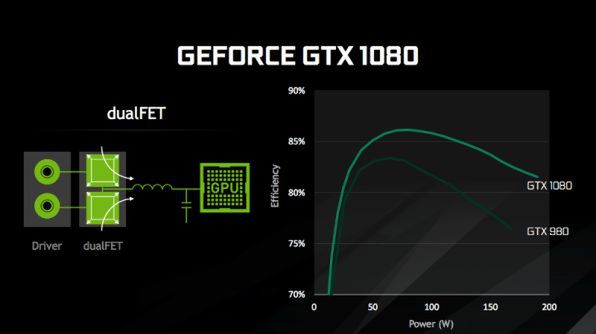

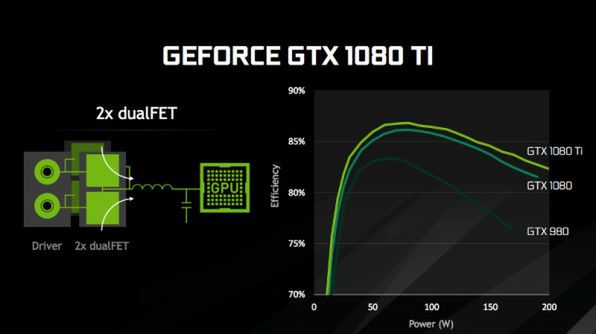

④電源回路におけるデュアルFETの数を従来の2倍に増やすことで高負荷時の電力効率を向上

GTX 1080TiとTITAN Xの差異は非常に小さい。どちらもGP102ベースではあるが、フルスペック(つまりQuadro P6000)からCUDAコア128基とPoryMorph Engine 4.0などがワンセットになったブロック“SM”が2基削除されている。メモリーバス幅やメモリー搭載量はTITAN Xの方がわずかに勝っているが、搭載メモリーのデータレート(表ではクロック(相当)としている)はGTX 1080Tiの方が高い。GPUコアのクロックもほんの少しではあるがGTX 1080Tiの方が高く設定されている。

だがGTX 1080Tiのアーキテクチャを語る上で重要なのはメモリーだ。4Kや5Kの高画質ゲーミングにはメモリー帯域がカギになるからだ。AMDはすでにHBMメモリーで速度やバス幅面では優位なGPUを作ったが、まだHBMでは容量とコストの両立が難しい。そこでNVIDIAはGDDR5Xの改良をマイクロンと共同で進め、データレートを10Gbpsから11Gbpsに引き上げることに成功した。その結果としてバス幅は32bit狭いものの、メモリ帯域幅は484GB/秒とTITAN Xの480GB/秒とほぼ同程度の帯域を確保している(ちなみにGTX 1080は320GB/秒)。

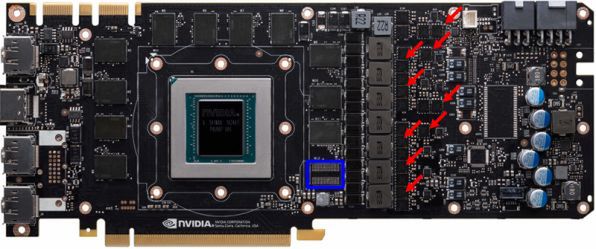

また前掲の④は直接的に性能に影響はない部分だが、ワットパフォーマンスを考える上では面白い変更点といえる。GPUへの電源回路に使われていたデュアルFETを2倍に増やすことで、電力効率をさらに向上させた。基板上のパーツ配置をTITAN Xと対比させてみると、確かにその部分だけパーツ数が明らかに違う。ただTITAN Xの時点で空きパターンがある場所が埋まったということは、この変更はTITAN Xの基板設計時から想定されていたということだ。

ただこの設計変更はFEに限った話であるため、サードパーティーから今後投入される独自設計カードには採用されない可能性もある点に注意しておきたい。

またFE限定の要素としては、DVI出力が廃止され背面の排気口が拡大された。回路規模の大きな(1200億トランジスター)GPUコアの発熱を効率的に排出するための苦肉の策といえる改変だが、GPUそのものからDVIが非対応になった訳ではない。外排気にこだわらなくてもよい大型クーラー搭載のサードパーティー製カードはDVI出力を備えることも十分考えられる。

この連載の記事

-

第439回

自作PC

暴れ馬すぎる「Core i9-14900KS」、今すぐ使いたい人向けの設定を検証! -

第438回

デジタル

中国向け「Radeon RX 7900 GRE」が突如一般販売開始。その性能はWQHDゲーミングに新たな境地を拓く? -

第437回

自作PC

GeForce RTX 4080 SUPERは高負荷でこそ輝く?最新GeForce&Radeon15モデルとまとめて比較 -

第436回

デジタル

環境によってはGTX 1650に匹敵!?Ryzen 7 8700G&Ryzen 5 8600Gの実力は脅威 -

第435回

デジタル

VRAM 16GB実装でパワーアップできたか?Radeon RX 7600 XT 16GBの実力検証 -

第434回

自作PC

GeForce RTX 4070 Ti SUPERの実力を検証!RTX 4070 Tiと比べてどう変わる? -

第433回

自作PC

GeForce RTX 4070 SUPERの実力は?RTX 4070やRX 7800 XT等とゲームで比較 -

第432回

自作PC

第14世代にもKなしが登場!Core i9-14900からIntel 300まで5製品を一気に斬る -

第431回

デジタル

Zen 4の128スレッドはどこまで強い?Ryzen Threadripper 7000シリーズ検証詳報 -

第430回

デジタル

Zen 4世代で性能が爆上がり!Ryzen Threadripper 7000シリーズ検証速報 -

第429回

自作PC

Core i7-14700Kのゲーム性能は前世代i9相当に!Raptor Lake-S Refreshをゲーム10本で検証 - この連載の一覧へ