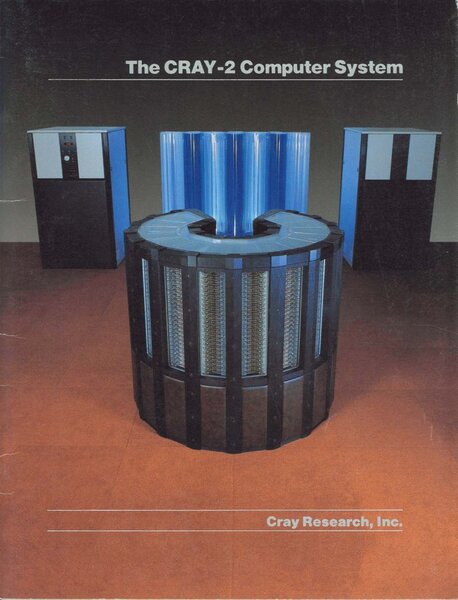

前回に続きCRI(Cray Research, Inc.)の話である。CRAY-1の完成後、シーモア・クレイはCRAY-2の設計に着手する。

CRAY-2

これに先立ちクレイはCRIを辞任すると同時に、コンサルタントとして同社と契約する。また、クレイは本社から離れた場所での作業を望み、これを受けて同社はコロラド州のボルダーにCRAY Labsを開設。CRAY-2の開発はここで行なわれた。

CRAY-2の目標は

CRAY-1の10倍の性能

CRAY-2の設計目標は、CRAY-1の10倍の性能だった。世代毎に10倍というのはもはやクレの信念に近いのかもしれない。では、どうやってそれを実現するかが次の問題である。

クレイの設計目標は単純だった。実行ユニット数を増やし、動作周波数を上げ、かつ信号遅延を減らせばいい。

CDC 8600はまさしくこの好例で、CDC 7600を小型化することで信号遅延を削減し、さらに実行ユニット数を増やすため4台分まとめて動作させて、CDC 7600から大きく性能を引き上げようと目論んだわけだが、うまく行かなかったことは連載273回ですでに述べた通りだ。何がまずかったのかのかは後に回すとして、CRAY-2の話に戻ろう。

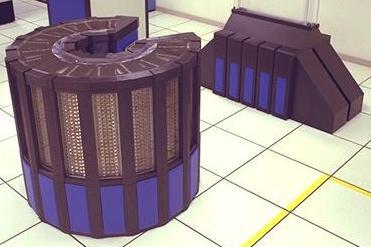

CRAY-2は最大で4プロセッサー構成が予定されていた。厳密には「4バックグラウンド・プロセッサー」構成である。下の画像がその4プロセッサー構成だ。

1つのフォアグラウンド・プロセッサーから最大4本の高速チャネルが出て、ここにディスクドライブやフロントエンド(いわゆる通信装置類)やテープドライブがぶら下る。

そしてフォアグラウンド・プロセッサーとコモンメモリーの間には、4つのバックグラウンド・プロセッサーがぶら下るという構成である。

強いていえば、このフォアグラウンド・プロセッサーというのは最近のCPUでいう所の、In-orderで駆動されるフォアグラウンド(キャッシュのプリフェッチ~デコードとスケジューラーまで)に相当し、バックグラウンド・プロセッサーはOut-of-orderで駆動されるバックグラウンド(実行ユニット~ライトバックまで)に相当するといったところだろうか。

もちろんCRAY-2の方がもっと粒度が大きいし、フォアグラウンド・プロセッサーは他にもシステム管理などの作業も担っているので、厳密には違うのだが。

このバックグラウンド・プロセッサーの構造が下の画像である。CRAY-1の内部構造と非常に良く似ていることがわかる。

といっても、多少は異なっている。まずアドレスサイズは32bitに拡張されている。またアドレス(A)レジスター/ベクトルレジスター(V)/スカラーレジスター(S)の数は同じだが、アドレスセーブ(B)とスカラーセーブ(T)のレジスターは省かれた。

そしてベクトルユニットはLogicalとIntegerの2つになったりと細かく変更があるのは、おそらくはCRAY-1での使われ方を見ながら、ある程度最適化したものと思われる。

搭載メモリー量とメモリー種別はモデルによって違いがあり、以下のようになっている。

| CRAY-2の搭載メモリー量とメモリー種別 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Background Processor | 2 | 2 | 4 | 4 |

| SRAM(64bit words) | 64M | 128M | 128M | N/A |

| DRAM(64bit words) | N/A | N/A | N/A | 256M |

| Disk Storage | 4-18 | 4-18 | 4-36 | 4-36 |

| 6 or 12MB/sec channel | 2-8 | 2-8 | 4-16 | 4-16 |

| Magnetic Tape channel | 0-8 | 0-8 | 0-16 | 0-16 |

| 100MB/sec channel | 0-4 | 0-4 | 0-8 | 0-8 |

ハイエンドはDRAMで2GB(256Mwords@64bit)ものメモリーを搭載するという怪物で、これは大きなデータ量を必要とする計算向けである。

逆にSRAMベースの1GB(128Mwords@64bit)モデルは高性能演算向けという位置づけで、同社によればDRAMに比べて15~25%高いスループットが実現できるとしていた。

ちなみにサイクルタイムそのものは4.1ナノ秒(243.9MHz)まで短縮されており、この結果ピーク性能は1つのバックグラウンド・プロセッサーあたり487.8MFLOPS。4プロセッサー構成では1.95GFLOPSに達する。

CRAY-1のピーク性能160MFLOPSに過ぎないから、10倍以上の高速化となる。実際同社のカタログでは、演算性能はCRAY-1の6~12倍に達すると説明されている。

→次のページヘ続く (立体積層で配線遅延を解決)

この連載の記事

-

第770回

PC

キーボードとマウスをつなぐDINおよびPS/2コネクター 消え去ったI/F史 -

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ - この連載の一覧へ