今回の話をする前に、前々回の記事について補足と訂正をさせていただきます。Intel 8085の動作周波数が3MHzなので、3MIPSとあまり考えずに書いたのですが、完全なパイプライン動作でもない8085はそんなに性能出ませんね。

算術命令では一番早いADDですら、Cycles(条件分岐の判断結果が出るまで)が1cycle、Status(演算結果がStatus Registerに返されるまで)が4cycleなので、がんばっても4cycle/命令ということになり、3MHzなら0.75MIPSという計算になります。

実際はもう少し遅くて、0.5~0.6MIPS換算としてもいいはずなので、先の記事通り浮動小数点演算が100倍遅いと仮定すると0.0075MFLOPS、つまり7.5KFLOPSも出ずに5~6KFLOPSという計算になります。

なお、この浮動小数点演算周りの仮定は、「データ幅が一緒」という前提なので、原則8bit幅のデータしか扱えない場合で32bitのFloatを扱ったら100倍ではきかない気もします。

もっとも、例えば仮数部+符号部8bit、指数部8bitという変態なフォーマットを仮定すれば(精度的に意味があるかどうかはともかく)100倍くらいで済みそうな気もしますので、このあたりはフォーマットによる、という答えになります。

いずれにせよ、8085の性能の試算が高すぎたことは間違いないので訂正してお詫びいたします。

スーパーコンピュータの父が作り上げた傑作

CDC 1604

「スーパーコンピュータの父」と称される電気工学者のシーモア・ロジャー・クレイ(Seymour Roger Cray)。今回は彼にまつわる話だ。画像はWikimedia Commonsより(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seymour_Cray-crop.jpg)

さて、1950年代はIBMが躍進した年であるが、1960年に入ってそのIBMを凌ぐ勢いで躍進したのがCDC(Control Data Corporation)である。CDCの設立は1957年だが、核になるメンバーは元々、米軍が集めたエンジニアの集団だった。

米軍は第二次世界大戦中、枢軸国側の暗号を解析するマシンを開発するためにエンジニアを集めたが、戦後これらのエンジニアは不要になった。そこでERA(Engineering Research Association)という団体が設立され、これが受け皿となったものの、資金的な問題もあって(前回も少しだけ出てきた)Remington RandがERAを買収することになる。

Remington Randはその後Sperryに買収されたため、ERAのグループはSperryのUNIVAC事業部に移管されることになる。ただERAのエンジニアの中にはSperryと気風が合わないメンバーが多かったようで、彼らが独立して設立されたのがCDCとなる。

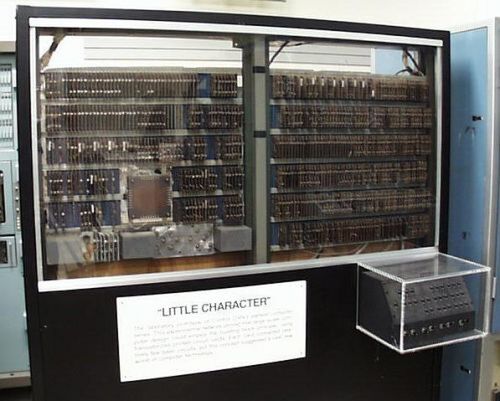

CDCは当初、IBM互換の周辺機器を販売するビジネスを行なっていた。大雑把にいえばIBM純正製品に比べて10%高性能な製品を10%低価格で売る、というビジネスであるが、これと並行してトランジスタ製のコンピューターの開発も行なう。その最初のものがLittle Characterという6bitのマシンで、続く製品への先行試作といった扱いである。これの成功により、同社はCDC 1604の開発を手がけることになる。

話がさかのぼるが、ERAではERA 1103という36bitのコンピューターの開発が行われていた。これは商用製品としては世界初のプログラム内蔵式のもので、1KWord(この場合1Word=36bit)のメモリーを内蔵し、ここにプログラムを内蔵して直接実行できるというものだった。この製品は最終的にUNIVAC 1103として世の中に出ることになるが、このERA 1103の開発を行っていたのがシーモア・クレイ(Seymour Cray)である。

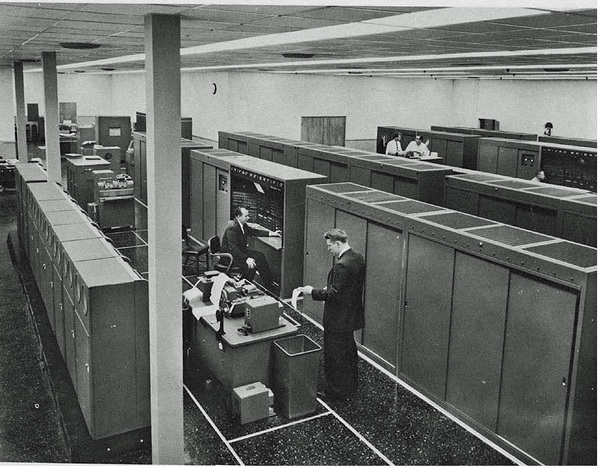

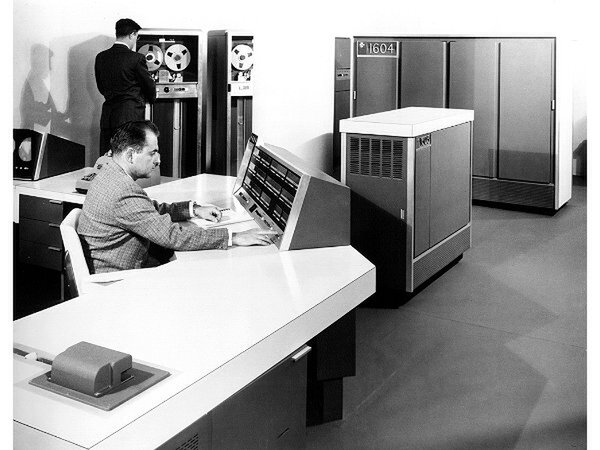

彼はERA 1103の開発が終了するのを待ってERAからCDCに移籍し、最初に手がけたのがERA 1103の高性能版の開発だったというわけだ。そのCDC 1604は1959年に登場する。内部は48bit長で、32KWord(1Word=48bit)のコアメモリーを内蔵し、0.1MIPSの整数演算性能を発揮した。また浮動小数点演算も可能となっていた。

このCDC 1604は民間・軍事の両方に幅広く採用された。有名なところでは、アメリカのICBM(ミニットマンI)の発射完成システムにCDC 1604の二重構成のシステムが利用されたそうである。CDC 1604はまた、累算器(Accumulator)の上位3bitがADC(Analog Digital Converter)につながっており、この出力がコンソールに内蔵されたアンプと接続し、8音の音声が鳴らせるという不思議な機能も搭載されていた。

なお、CDC 1604のサブセットとして、データ幅を24bitに縮小したCDC 924も1960年に発表されている。さらにこれを12bitまで減らしたCDC 160もやはり1960年に登場した。このCDC 160は世界初のミニコンピューターと呼ばれている。

→次のページヘ続く (CDC 1604の後継機CDC 6600)

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ