前回からスタートしたスーパーコンピューターの系譜。今回のテーマは「IBM 7030 “Stretch”」である。これに至る過程を50年代からたどっていこう。

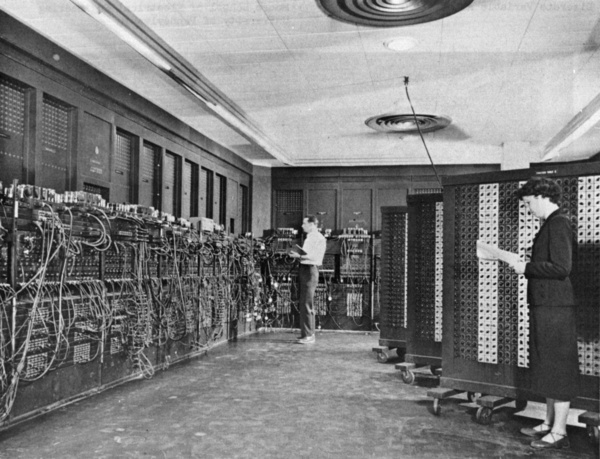

そもそも、スーパーコンピューターの起源をどこに置くかは、スーパーコンピューターの定義をどう定めるかで色々変わる。バベッジの階差機関や解析機関もスーパーコンピューターと言えなくはないのだが、こうしたアナログコンピューターや、初期のIBMの機械式パンチカードマシン、あるいはENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer:エニアック)などに代表される初期のデジタルコンピューターも、とりあえず脇においておこう。

アメリカ陸軍の弾道研究室での砲撃射表の計算向けに設計されたENIAC

半導体を使った製品に限って言えば、スーパーコンピューターの世界における初期のIBMの貢献は大きい。それは単にハイエンドのメインフレームを提供したのみならず、それに必要な周辺機器であるテープドライブやプリンター、様々な通信システムを製造・販売をすることで、互換メーカーおよび競合メーカーの出現を促し、マーケットそのものの立ち上がりを形成したからだ。

そのIBMが作り上げたコンピューターの過程を50年代からたどっていこう。

スーパーコンピューターに至る

IBMの足取り

IBMは、1953年に「IBM 650 RAMAC」を発表した。磁気ドラムメモリーを採用したが、演算部は引き続き真空管式。浮動小数点演算は仮数部8桁、指数部2桁の25進法(!)を採用している。

この製品の主要な目的は、それまで同社が販売してきた機械式のパンチカード計算機の置き換えだったが、絶対性能はともかく比較的低価格だったこともあり、800台余りを売り上げるヒット作となった。ちなみに同時期には前述のIBM 701のほか、ビジネス向けのIBM 702も販売されている。

1956年には「IBM 305 RAMAC」を発表。IBM 650が磁気ドラムを記憶素子に利用したのに対し、IBM 305では磁気ディスクに進化している。

ちなみにこの磁気ディスクシステムはIBM 350と呼ばれ、ディスクの直径は24インチ(610mm)で、これを50枚重ねて1つのディスクを構成している。50枚まとめての記憶容量は6bitキャラクターが500万個ということで、換算すると4.4MBほどになる。転送速度は8800キャラクター/秒ということで6.6KB/秒ほどになる。

IBM 305そのものはすごく高性能というわけではなく、真空管を使った最後のマシンという点の方が強調されている。また、CPUが磁気ディスクと組み合わせて動作するという、この後では一般的な構成を最初にとった製品としても重要である。

1956年になると「IBM 704」を発表した。こちらが重要なのは、量産コンピューターとしては初めて浮動小数点演算をサポートしたことで、このIBM 704のためにFortranとLispが開発されたことでも有名である。性能は、毎秒1万2000回の浮動小数点の加算が可能とされた。構造的にはIBM 701の延長線上にあり、当然ながら真空管式である。

1958年、「IBM 608」を発表。同機はIBMとして初めて、トランジスタを使った構成となっている。利用したのはゲルマニウムトランジスタで、3000個以上を使用したとのこと。生産数は数十台に過ぎなかったのは、すぐにより高い性能を持った製品が登場したからでもあるが、1953年にリリースされたIBM 607(こちらは真空管式)の2.5倍もの性能を叩き出した。

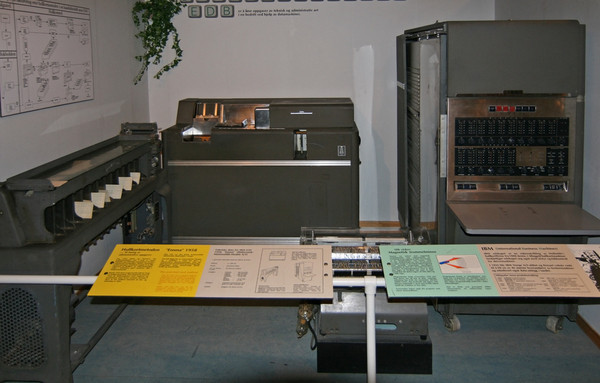

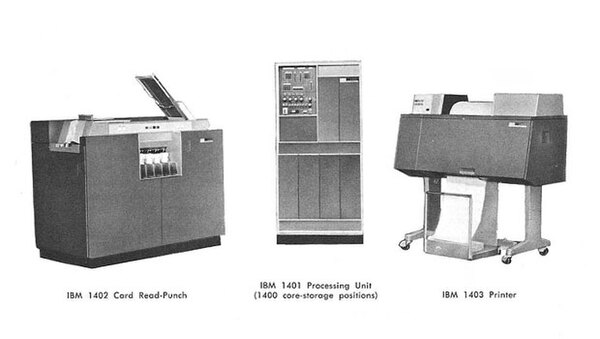

1959年に「IBM 1401」を発表。可変ワード長の10進コンピューターである。このシステムもまた大成功を収め、1971年まで10年以上にわたり、合計1万台以上が出荷され続けた。

メモリーこそ磁気コアメモリーを採用していた(IBMがDRAMを発明したのは1966年、インテルが世界で初めて商用DRAMチップを出荷したのは1971年である)が、「1分間に」193万3000回の加算あるいは2万5000回の乗算が可能だった。磁気コアメモリーの容量は1400/2000/4000が用意されたそうである。

→次のページヘ続く (スパコンの起源といえる、IBM 7030“Stretch”が登場)

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ