Pentium20年の歴史を振り返る企画もいよいよ最終回。今回はCore 2時代に登場した「Pentium Dual-Core」から現在までの話となる。

Core 2シリーズ全盛期に復活したPentium

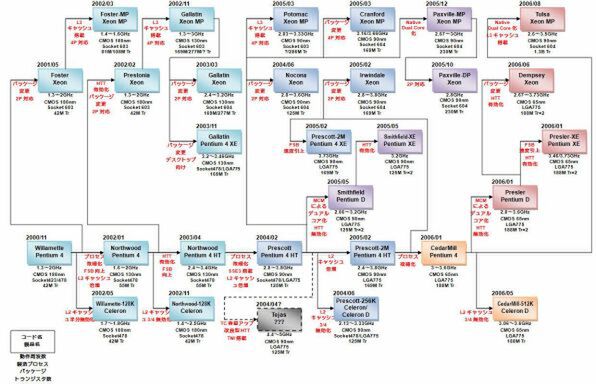

Pentium 4/DからCore 2へ移行

前回解説したPentium Mは、対応マザーボードが多少あったものの、基本的にはマイナーの扱いであった。メジャーなのはPentium 4とPentium Dであったが、不人気ということもあって急速に製品ラインは絞られてゆく。

最後に発売されたPentium 4は「Pentium 4 HT 631/641/651/661」で、2006年4月のことだ。これらの製品は2006年1月に1度発売されているが、リビジョンB1からリビジョンC1に変更されたのがこのタイミングである。

これまでに発売されたインテル製品を確認できるウェブサイトark.intel.comを見ると、リビジョンC1に続きリビジョンD0の製品がラインナップされており、TDPが86Wから65Wに減っているが、これがリテール市場に流れたかどうかははっきりしない。

一方のPentium DはまさしくこのリビジョンD0の製品が2006~2007年にかけて「ぽつぽつ」と発売されており、2007年1月に発売されたPentium D 935が最後となっている。ただこれに先立つ2006年7月に、Conroeベースの「Core 2 Extreme X6800」が、2006年8月に「Core 2 Duo E6300/6400/6600/6700」が発売されている。

こちらは既存のLGA 775を継承していたため、BIOSのアップデートさえ実行すれば従来のPentium 4/D用マザーボードがそのまま利用できた。消費電力が低く性能が高いと良いこと尽くめであったため、急速にPentium 4/Dを置き換えることになった。

引き続きCeleron向けにはPrescott/Cedermillベースのコアが利用されていたので、市場から急にP4のアーキテクチャーがなくなったわけではないが、こと製品としてのPentium 4/Dは2007年中旬には数えるほどしか残っておらず、2008年になる前に「流通在庫のみ」という状態になった。

さて、ではそのままPentiumのブランドがなくなったかというとさにあらず。“Pentium Dual-Core”という名称で新たなコアが投入されることになった。これにはやや特殊な経緯がある。

Pentium Dual-Core誕生は

CeleronとCore 2の隙間を埋めるため

Core 2の世代では、大別して2種類のコアが存在した。65nm世代ではConroeとAllendale、45nm世代ではPenrynとPenryn-3Mである。

両者の違いは2次キャッシュ容量で、Conroe/Allendaleが4MB/2MB、Penryn/Penryn-3Mが6MB/3MBとなっている。もっとも物理的なダイそのものは当初は同一で、単に2次キャッシュを半分無効化しただけであるが、これに加えてFSBを低めに抑えるなどにより性能差を出した形だ。

ただ、この両製品はCore 2 Duoに属し、モデルナンバーを変えたに過ぎない。これがそれまでのPentium 4/Pentium Dを置き換える形でメインストリームにラインナップされることになった。

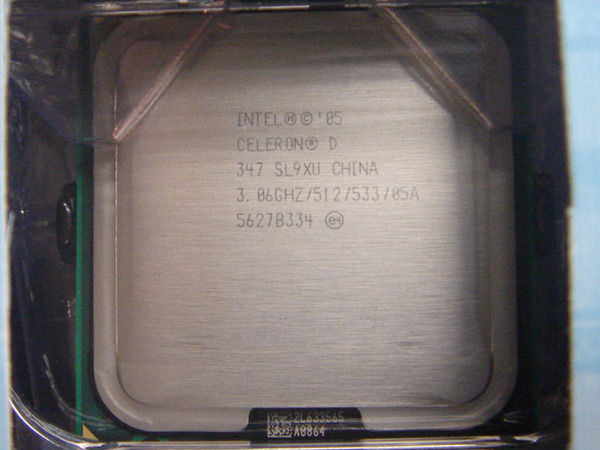

その一方で、バリュー向けのCeleronは、なにしろ2006年5月にCedarMill-512Kベースの「Celeron D 347」を発売したばかり。翌2007年にはリビジョンD0コアを使った「Celeron D 365」を投入していた。

2006~2007年はConroeの量産が需要に間に合っておらず、その一方CedarMillコアは在庫がまだあったため、Conroeコアは価格が高めなCore 2にのみ投入、CeleronはCedarMillコアでまかなう予定だったようだ。

この腹づもりが早々に崩れたのは、ConroeベースのCore 2とCedarMillコアのCeleronの間に非常に大きな性能のギャップがあったことと、AMDへの対抗である。

AMDは2007年11月に投入したPhenomでこそ大きくつまずいたが、その前モデルであるAthlon 64 X2/Athlon X2は好調であった。性能ではCore 2に一歩劣るとしてもそのぶん価格を引き下げて投入していたため、性能/価格比では依然としてインテルの有力な競合であった。

またSempronの製品ラインは確かにぱっとしなかったが、その代わりシングルコアのAthlon 64/AthlonがCeleronとちょうど互角以上の勝負になっていたので、CedarMill-512Kコアのままでは分が悪かった。

おもしろいのは、インテルはこの当時「Celeronは絶対にシングルコア/シングルスレッド」という原則を崩さなかったことだ。今から思うに、CedarMill-512Kのままハイパースレッディングを有効にすれば結構競争力はあったように思うのだが、そうしたCeleronラインの性能底上げはインテルの採用するところではなかった。

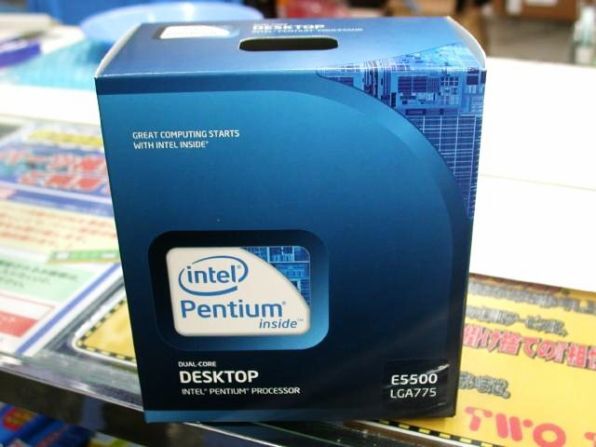

その代わりに出てきたアイディアが、CeleronとCore 2の間にもう1つ製品ラインを挟むことであった。こうして生まれたブランドがPentium Dual-Coreである。

→次のページヘ続く (Core Duo全盛期に復活を果たしたPentium)

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ