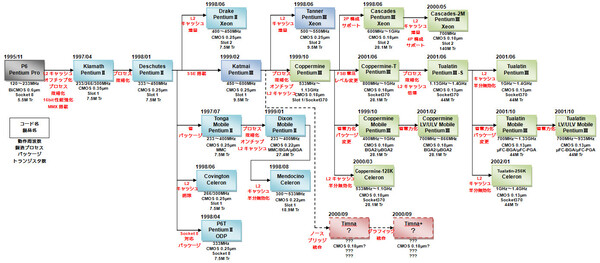

Pentium20年の歴史を振り返る企画の第4回となる今回は、モバイル向けのPentium Mだ。その前にまずは、Pentium Mが生まれるきっかけとなった幻のCPUを説明しなければならないだろう。

Pentium M

日の目を見なかった幻のCPU

Timna

前回は、P6に代わってP4がメインストリーム向けに提供されるようになった歴史を解説したが、この世代交代の影に隠れてもう1つのプロジェクトがあった。

前々回には説明しなかったが、インテルはCeleronの製品ラインナップを強化、言い換えれば、安いコストで提供できるようにという意図で、KatmaiベースのPentium IIIのコアにIntel 752ベースのグラフィック、それとMCHまでをワンチップに統合した製品を開発した。これがTimnaである。

ところがTimnaはメモリーにDirect RDRAMを予定しており、これがCeleron向けにはあまりに高価になりすぎて適さないという議論が起きた。そこでMTH(Memory Translator Hub)を使ってPC100 SDRAMを使えるように工夫したら、今度はMTHのトラブルでめどが立たなくなった。結局インテルはTimnaの製品ラインそのものをキャンセルした、という話は連載114回のCPU黒歴史で解説した通りだ。

Timnaの設計に携わっていたのは、MMX Pentiumを開発していた、イスラエルのハイファにある設計チームである。このチームはTimnaの中止を受けて、それに代わる新しいCPUコアであるBaniasの設計に携わることになる。

このハイファの設計チーム、Timnaの時はオレゴンと密に連絡を取りつつ、Katmaiを独自に0.18μm化している。Coppermineをベースにしたのではないことは明らかになっており、連載114回でも少し触れたが、独自の改良や変更を施している。ただパイプラインそのものを見直すレベルでの変更はなかったそうだ。

この経験は、そのままBaniasに生きることになる。Pentium 4は開発中から消費電力がかなり高くなることは明らかになっていた。実際、Mobile Pentium 4-Mや、(“-M”がつかない)Mobile Pentium 4という製品も登場したものの、前者のTDPは26~35W、後者に至っては60~88WものTDPだった。

フルサイズノートならばなんとかMobile Pentium 4-Mは搭載できたが、Mobile Pentium 4はデスクトップ、あるいはDTR(DeskTop Replacement)という、見かけはノートっぽいがサイズは普通のノートの二周りは大きい代物に採用されるに留まった。

これもあって、デスクトップ向けがPentium 4に切り替わったあとも、長らくMobile Pentium-IIIがリリースされていた程だ。Baniasはこれを代替することを目標に設計された。

→次のページヘ続く (性能/消費電力比を非常に重視した設計のBanias)

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ