2014年7月にPentiumの20周年記念モデルとして「Pentium G3258」が発売された。そこでこの機会に、Pentium20年の歴史を振り返ってみよう。今回はPentium 4世代を解説する。

Pentium 4

Pentiumの人気を一気に加速させた

Pentium 4世代

P6コアの開発からやや遅れて、やはりオレゴンでPentium 4の開発が開始された。設計チームははっきりしないのだが、この頃にはすでにサンタクララにあるIntel本社内の設計チームはその場所をオレゴンに移したようで、少なからぬP5の設計チームメンバーがPentium 4に関わっていたらしい。これに関してはThe Pentium Chroniclesにもあまり詳細な話は出てこない。

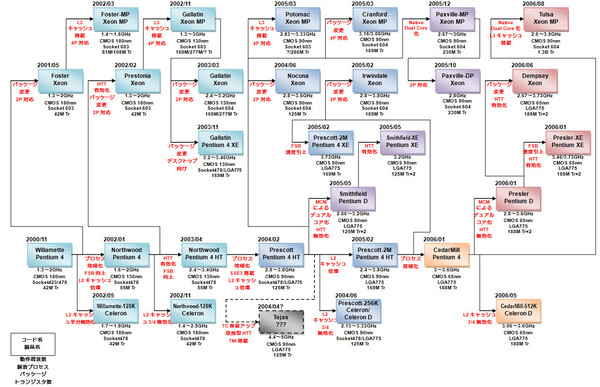

最初にリリースされたのがWillametteコアのPentium 4で、これは2000年末のこと。リリース当初の周波数は1.4GHzと1.5GHzとやや低めだったが、翌年にはパッケージが切り替わると共に、最大2GHzまで動作周波数が引き上げられた。

さて、そのPentium 4の設計目標であるが、当然ながらP6の後継を目指して設計されたコアだけに、P6を上回る性能を出すことは必須であった。この結果としてアウトオブオーダーやスーパースカラーの実装、あるいはCISC→RISC変換といった、P6も持ち合わせた特徴はそのまま継承したわけだが、これをそのまま実装してもP6と同じことにしかならない。

そこで、Pentium 4ではとにかく動作周波数を引き上げる方向にアーキテクチャーを振ることにした。これはP6の実装でIPCを引き上げる方向に回路を振ったところ、ダイサイズが大きくなって2次キャッシュまでオンダイで実装できなかったことに対する過剰な反省があったのではないかと思う。

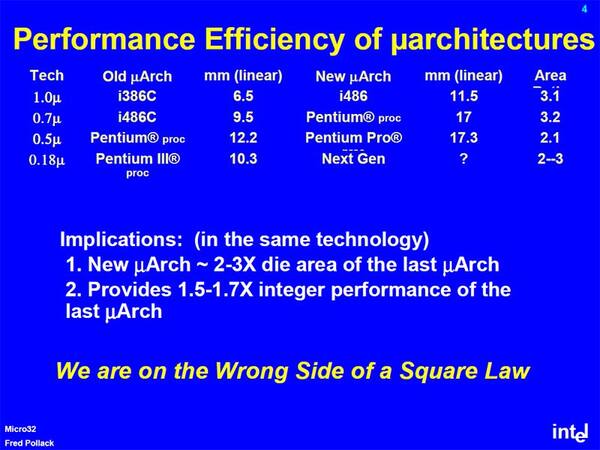

IPCを引き上げると必然的にトランジスタ数が増えるが、ところがトランジスタ数を増やしても性能はその増分の平方根程度にしかならないという、いわゆるポラックの法則が発表されたのは1999年のことだ。インテル社内では当然このことに気がついていたと思われる。

もしP6の倍の性能を同じ動作周波数で実現しようとしたら、大雑把に考えてトランジスタ数は4倍になる計算で、ダイサイズも4倍とは言わないまでも3倍以上になりかねない。その位なら、IPCはP6並みに抑えて、動作周波数を倍増したほうが確実だと考えても不思議ではない。

さらには、P4の開発が始まった1990年代後半というのは、まだプロセスの微細化や高性能/省電力化に関して限界がはっきり見えていない時期だった。

熱密度は、このまま行くと太陽表面より熱くなるという話はこの時期に出始めていたはずだが、逆に言えばその位しか阻害要因が見えておらず、基本的にはプロセスの微細化を信じて動作周波数を上げる方向にアーキテクチャーを振っても不思議ではない。

→次のページヘ続く (動作周波数を大きく引き上げたPentium 4)

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ