インテルプロセッサーの歴史を振り返る前回では、i4004から486世代までを一気に解説した。続く今回は「P5」、つまりPentium世代について語ろう。

後に一世を風靡するPentiumも、

出だしはチップセットやバグで悩まされる

話は486時代にさかのぼる。当時、インテルは486世代に磨きをかけて、プロセスの微細化やライトバックキャッシュの搭載やらと、さまざまな手法で性能向上を図ってきた。しかし、競合メーカーも負けてはいない。特に486世代の場合、AMDやCyrix、IBMにTI(Texas Instruments)、UMCといったプロセッサーベンダーが486互換CPUを出荷していた。しかも、いくつかのベンダーは先んじて「586」の名称を使った製品を投入してきた。

これに関してインテルは、386の時代にも商標侵害として訴訟を起こしたりしたものの、1991年に「386の名称は広く浸透しており、商標とは認められない」という判断が裁判所でくだされてしまう。この結果、386のみならず486や586という名称も、互換メーカーが合法的に利用できることになった。こうした理由もあって、インテルは486の後継に586ではなく、「Pentium」という名称をつけることにした。

そのPentium、内部的には2イシューのスーパースカラー構造となっている。といっても完全な2イシューではなく、メインパイプライン(U-Pipeline)は全命令を実行できるが、サブパイプライン(V-Pipeline)は主要かつ簡単な命令のみ、という不完全な2イシューであった。とは言え、これでも大幅に性能は改善している。加えて「ハーバードアーキテクチャー」を採用し、命令キャッシュとデータキャッシュを分離した上で大容量化した。さらにはFPU(浮動小数点演算ユニット)も高速化されるなど、さまざまな点で性能は強化された。

ところが最初のP5に関しては、むしろチップセットで足を引っ張られた。それが「82430LX」、通称「Mercury」である(関連記事)。82430LXはとりあえずPCIバスをサポートしたものの、肝心のDMAバスマスタが動かずPIOモードのみのサポートとか、VL-Busに未対応なので高速な拡張カードがほとんど利用できないとか、そういった問題が多かった。

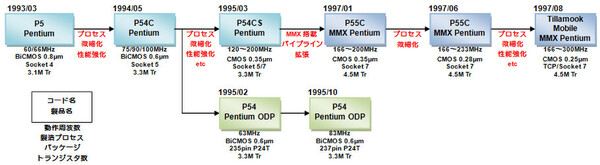

P5はコスト面でも、低価格な486ベースのシステムには太刀打ちできなかった。Intel DX4+VL-Busのシステムと比較すると、プラットフォーム全体の性能ではむしろ劣ったケースすらあったから、普及するはずもない。ただこれも、1994年に「P54C」コアのPentiumが投入されることで大分雰囲気が変わってきた。

ちなみにこのP54Cコアというのは、有名な「FDIVバグ」を引き起こした製品でもある。一時期は「返品だリコールだ」と大騒ぎになったこの世代が、最終的には486世代からPentiumへの移行を決定付ける世代になったわけで、世の中どう転ぶかわからないものである。

このP54Cコアを利用し、ソケット形状を486まで利用された「P24T」に変換した「Pentium ODP」(Over Drive Processor)などが既存の486ユーザー向けに投入されたりもした(当初は25MHz×2.5=62MHzの製品で、のちに33MHz×2.5=83MHzも登場)。

だが、本命となるのは1995年に投入された「P54CS」と、これにMMX命令を付加した「P55C」こと「MMX Pentium」である(関連記事)。プロセスの微細化と相まって、大幅に動作周波数を上げたこともあり、486との性能差は大きく開き、このあたりで主流はPentiumに移行することになる。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ