動作周波数を大きく引き上げた

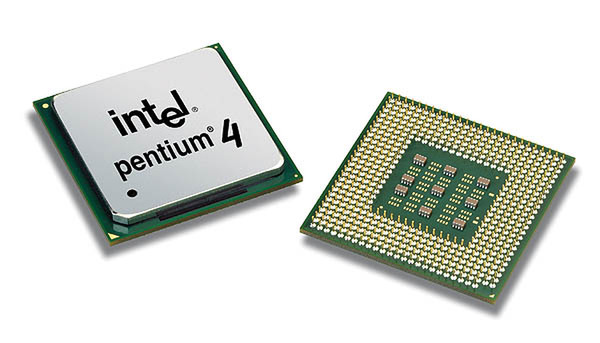

Pentium 4の仕組み

さて、方向が決まったことで次はどう実装するかだ。CPUのパイプラインの中で、一番手間がかかるのは、実は命令のデコードである。そこでPentium 4では大胆にもCPUのパイプラインから命令のフェッチとデコードを分離、このフェッチ/デコード段はCPUの処理パイプラインとは独立して動く形となった。

ここで、フェッチ/デコード段と後に続く実行段の間に挟まるのがトレースキャッシュである。トレースキャッシュはデコードとCISC→RISC変換が終わった、内部命令の状態のものを最大1万2000個蓄えられるようになっており、これによって実行パイプラインがデコードに足を引っ張られないように工夫された。

また高速化のため、実行段は20ステージもの長大なパイプラインに分割されたが、そうなるとスケジューラーなどであまり深いキューを取りにくくなる。これもあってかキューの深さはほどほどであり、あまり実行ユニットを多く装備しても仕方がないということで、ALU(Arithmetic Logic Unit:演算装置)は2ユニットしかない。

ただここでもALUの幅を16bitに抑え、代わりに倍速で動作させることにより利用効率を改善するなどの工夫も取り入れられている。ただそれでも実行ユニットの利用効率が上がりにくいことはインテルも理解しており、当初からマルチスレッディングの機能(ハイパースレッディング)を実装して、ただし無効化するという形でリリースされている。

結果として、同じ0.18μmプロセスを使ったCoppermineのPentium IIIが1.13GHzどまりなのにWillametteベースのPentium 4は2GHz、0.13μmプロセス世代ではTualatin-SのPentium IIIが1.4GHz動作までだったのに、Northwoodベースでは3.4GHzまで動作周波数が引きあがっている。

もちろん絶対性能という意味では、同じ動作周波数のPentium 4はPentium IIIに遠くおよばない程度であったが、それを補ってあまりあるほど動作周波数が上がったため、AMDのAthlon系列に互角の性能勝負を挑めるようになった。

Pentium 4の足を引っ張った

RAMBUSベースのDRDRAM

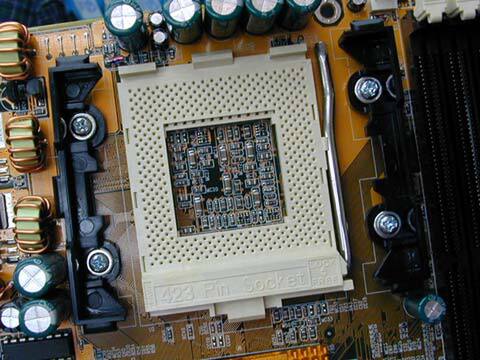

さて話を戻すと、2000年末にPentium 4はまずSocket 423パッケージでリリースされるが、この当時インテルはRAMBUSとの契約の関係で、Pentium 4にはどうしてもRAMBUSベースのDRDRAMを利用せねばならなかった。ところが、これが明らかに性能と金額の両面で足を引っ張ることになった。

DRDRAMはPentium IIIの世代から導入されていたのだが、ピーク転送速度が1.6GB/秒のはずのPC800 DRDRAMを使ったときより、ピーク転送速度が1.066GB/秒のPC133 SDRAMを使った方が性能が出る、という不思議なことになっていた。

大分後にRAMBUS関係者に話を聞いたところ、「DRDRAMは転送速度こそ速いが、レイテンシーは大きめである。なので、単にチップセットのメモリーコントローラーをDRDRAM対応にしただけでは性能は出ず、CPU側のメモリーロード/ストアユニットが最初からメモリーのレイテンシーが大きいことを想定した上でのパイプライン動作をしないと性能が出せない」ということだった。

Pentium IIIでは設計時にそうした配慮はなく、Pentium 4はレイテンシーなどが配慮されているので、Pentium 4ではDRDRAMで性能が出せる、というのが関係者の説明であったが、実際のところそこまで性能が出たかというとかなり疑わしい。

オマケにそのDRDRAMの価格は高騰しており、しかも実際には800MHzで駆動できる製品は少なく、600MHz/700MHz駆動のPC600やPC700の方が流通量が多かった。結果、PC800との組み合わせは、競合であるAthlonに比べてトータルで10万円近く余分にかかるありさまであった。

またこの当時からPentium 4の消費電力は桁外れに多く、このため電源に新しくATX12V仕様が策定され、これもまたコストアップに貢献した。

幸いというか不幸にもというのかわからないが、このコスト増を少しでもカバーすべく、Direct RDRAMにトランスレーター(MTH:Memory Translator Hub)を組みあわせてPC100 SDRAMを利用できるように工夫したが、このMTHが何度も作り直したにも関わらず安定せず、しまいにはリコール騒ぎになった。

その一方でインテル以外の業界はみなDDR-SDRAMを志向し、ついにはPentium 4用のDDR-SDRAM対応互換チップセットが出てくるにいたって、インテルは方向転換、RAMBUSとの契約を破棄して自社でDDR-SDRAM対応チップセットをリリースするようになった。

これでやっとPentium 4も無駄なハンデがなくなったことになり、その後は順調に製品を展開していく。特にこの時期、AMDもAthlon XPの性能がやや伸び悩んでいたから、もっとも2002年10月にAMDがHammerコアのAthlon 64の発表をしたことで、慌ててPentium 4の性能底上げに走るハメになる。

それが2003年4月にリリースされたPentium 4 HTで、ハイパースレッディングの有効化とDDR-400メモリーのサポートを前倒しで行なうことになった。幸いAMDは130nm SOIプロセスで大きくつまずき、事実上まともに製品が出るのが1年遅れたため、インテルのこうした配慮は杞憂に終わる。が、次の世代でインテルもまた泥沼にはまることになった。

→次のページヘ続く (高消費電力に悩まされたPrescott)

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ