CPUのクロックを上げ、GPUのクロックは抑えるであろう

BeemaとMullins

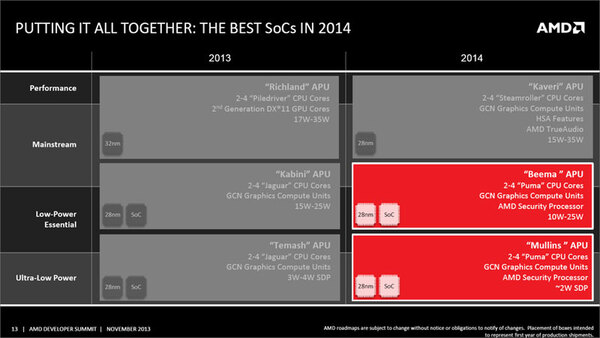

ここからは今後の話である。まずはKabiniの後継製品で、これが「Beema」と「Mullins」として2014年前半に投入されることは、2013年11月に開催されたAPU13で発表されている。このうちMullinsはTemashの後継で、SDP(System Design Power)が2Wと設定されているもので、これは明確にタブレットとスマートフォン向けである。

念のために書いておけば、技術的には外付けで、例えばQualcommあたりからモデムを買ってくればスマホをMullinsベースで作ることは可能だが、AMDはそうした使い方は予定していない。あくまでスマホと同等クラスの小型デバイスに使える、という意味である。したがって、メインとなるのはBeemaである。

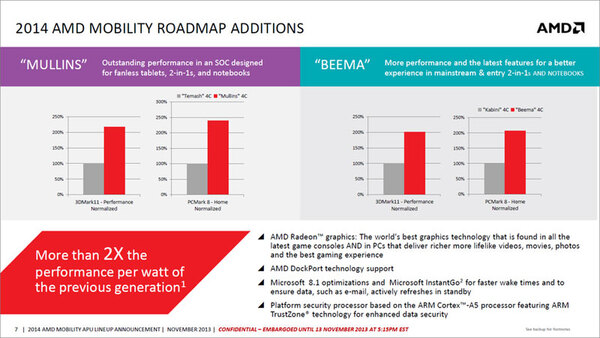

さてそのBeemaだが、細かいスペックは発表されていないものの、性能に関する簡単な指標はすでに公開されている。

単純に言えば、消費電力あたりのGPU性能も総合性能も、Kaveri世代と比較して倍になるとされている。これをもう少し噛み砕いてみたい。まず、わかっていることは以下のとおり。

- CPUコアはKaveri世代のJagureに若干の改良を加えたPumaコア

- GPUはGCNを継承する。世代的にはSouthen Islandsということで、GCNに加えてTrue Audioなどの機能も追加されることになるだろう

- プロセスそのものは28nm

まずはプロセスだ。現在のKabiniはTSMCの28nmとされているが、これが28nmのどれかが明らかにされていない。ただ登場時期と性能を考えると、28nmのHPLではないかと想像できる。HPLを使う限り動作周波数は2GHzが上限に近い。

可能性としては、BeemaではこれをHPMに切り替えるのではないかと思われる。これにより、動作周波数は若干向上する。もっともその分消費電力も増えることになるが、Power Gatingなどで不要な回路の消費電力を積極的にカットできるから、これは絶対的なデメリットとはならない。これにより、ピークの動作周波数は2.5GHz程度まで引き上げられることが期待できる。

もっともこれはCPU側で、GPU側はもっと動作周波数を抑える必要がある。こちらはGCNベースのため、ピークの描画性能は純粋にシェーダーの数×動作周波数に比例する(実際にはメモリー帯域がボトルネックになる可能性は高い)。

前述の画像で、3DMark11のスコアがきっちり倍というあたり、動作周波数は据え置きもしくはやや削減し、その代わりにシェーダーの数が倍増しているのではないかと考える。

謎なのがメモリーだ。DDR3-1600×1chのままだと、性能のボトルネックはこのメモリー帯域になる。もちろんAMDはRichland→Kaveriでは同じメモリーを使いつつ大幅に実効帯域を改善することに成功しており、同じ技術を導入することでBeemaでも実効帯域を改善できる可能性はあるが、それだけで全部が解決するかどうかやや微妙なところだ。

ただパッケージを考えると2chというのは考えにくいし、DDR3-1866/2133は大幅に消費電力が上がるのでこれも考えにくい。このあたりは登場するまで予測が難しいところだ。ちなみにPCMark 8のスコアが倍増しているのは、PCMark 8のHomeではGPUを使うテストも含まれており、ここで性能を結構稼いでいる可能性がある。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ