今回はやや毛色を変えて、IDF 2013で見えてきたインテルのメモリー戦略について解説していこう。

メモリーそのものは連載94回から104回と随分前に紹介したきりであるが、これを掲載した2011年あたりから現在まで、ほとんど状況が変わっていないというあたりが、現在のメモリー事情でもある。

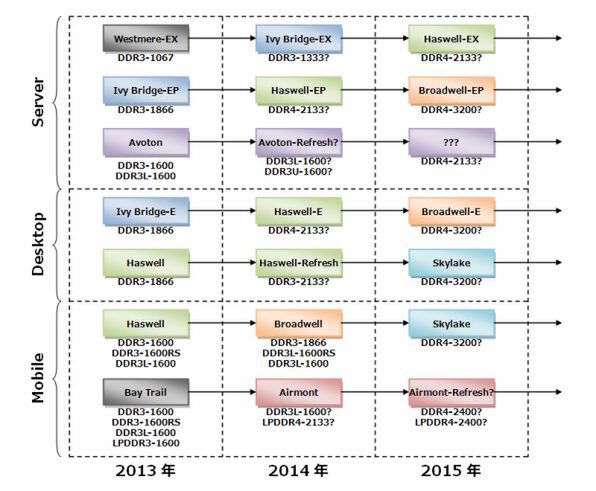

そして2014年もこれは大きく変わらず、変化があるのは2015年あたりからになりそうだ。下図はプラットフォーム別のメモリーサポートの様子であるが、2014年が色々と入り乱れているのがわかる。このあたりをまずは解説しよう。

普及帯はDDR3-1600のままで

8GBモジュールがメイン

下の画像はIDF 2013でインテルが示した、2013年第2四半期~2014年第1四半期という狭い範囲のメモリーロードマップである。メインとなるPC向けはDDR3-1600がメインストリーム、ハイエンドがDDR3-1866となっている。実際のところ、ハイエンドであるCore i7 ExtremeやCore i7ではDDR3-1866がサポートされているものの、価格の面ではわりと高めである。

これは定格動作でDDR3-1866をサポートするチップの流通量がまだ少なく、ほとんどのものが電圧を1.5V以上にしたオーバークロック動作でDDR3-1866動作を保障していることも無関係ではないだろう。

加えて、今年9月にSK Hynixの工場で火災事故が発生。同社からのDDR3の供給が大幅に減ったことでメモリー価格が全体的に上がっており、さらにDDR3-1866の価格差が広がりつつある。

こうしたこともあって、少なくとも2013年いっぱいはスイートスポット、つまり一番の普及帯はDDR3-1600のままに留まるのは間違いなさそうだ。またメモリー容量も、チップそのものは引き続き4Gbit品がメインであり、この結果DIMMの容量も8GB品が一番多くなるという構図も変わらないと見られる。

一方のLPDDR3であるが、こちらは全部とは言わないもののかなりの部分がContract base※になるので、時期的な価格変動の影響はほとんどない。ただこちらはそもそも絶対性能よりも低消費電力性を買われて採用されているだけに、消費電力が増えるLPDDR3-1866はやや敬遠される傾向にある。

※:契約ベース。メモリーベンダーと機器ベンダーがあらかじめ価格を決めた上で取引すること。

そもそもインテルの場合、Bay Trailの中でLPDDR3を使うのはタブレット向けのBay Trail-Tと、携帯電話向けのLexigntonや、まもなく登場するMerrifieldなどに限られており、これらはいずれもLPDDR3-1866を公式にはサポートしていない。また今のところOSが32bitということもあり、4GB以上のメモリーを搭載しても現実問題として無駄である。

それどころか、普及帯は1~2GB前後に留まっている。こうした携帯機器の場合、メモリーは2ないし4チップ(携帯電話なら2チップが必須だが、タブレットなら4チップ構成も許される)になるので、メインは4Gbit品、一部の携帯電話向けのみ8Gbit品になるであろう。

この連載の記事

-

第781回

PC

Lunar LakeのGPU動作周波数はおよそ1.65GHz インテル CPUロードマップ -

第780回

PC

Lunar Lakeに搭載される正体不明のメモリーサイドキャッシュ インテル CPUロードマップ -

第779回

PC

Lunar LakeではEコアの「Skymont」でもAI処理を実行するようになった インテル CPUロードマップ -

第778回

PC

Lunar LakeではPコアのハイパースレッディングを廃止 インテル CPUロードマップ -

第777回

PC

Lunar Lakeはウェハー1枚からMeteor Lakeの半分しか取れない インテル CPUロードマップ -

第776回

PC

COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -

第775回

PC

安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -

第774回

PC

日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -

第773回

PC

Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -

第772回

PC

スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -

第771回

PC

277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ