高速化が進んだ486時代に

メモリーとCPUの速度差が深刻化

今回からは数回にわけて、PCには欠かせないメモリーの歴史について解説していきたい。

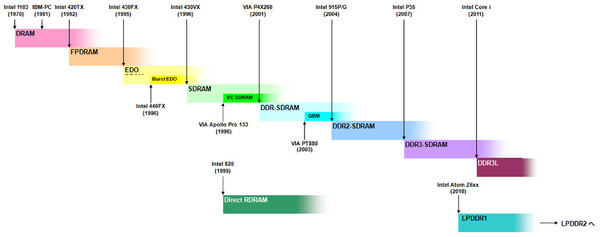

言うまでもないが、PCのメインメモリーにはDRAMが利用されている。汎用的なDRAMというものが、初めて製品化されたのは1970年のこと。インテルの「Intel 1103」という容量1KbitのDRAMが最初の製品である。その後、半導体メーカー各社がこのDRAM事業に注力するようになり、特に日系メーカーが当時大きなシェアを握った。反対にインテルは1985年にDRAM事業から撤退することになったというのは、1970~1980年代のコンピューター史を紐解くと必ず載っている事柄なので、ここでは説明しない。

こうした激しい競争のお陰で、DRAMの容量は上がって使いやすさも向上し、価格が下がったのは間違いない。「使いやすさ」というのは、例えばIntel 1103の場合、電源電圧が16Vと19Vの2種類で信号レベルはHiが15V、Lowは1.8Vという、非常に使いにくい代物だった。これが通常のTTLで扱えるような信号レベルになったのも、企業間競争における切磋琢磨の結果と言っていい。その結果、1981年に登場した「IBM-PC」やそれ以前に存在した各社のマイコンは、いずれもメインメモリーにDRAMをそのまま利用できるようになった。

PCで使われていたDRAMは、初代IBM-PCから286搭載の「PC/AT」を経て386搭載互換機の頃まで問題になるのは容量や価格で、速度はそれほど大きな問題ではなかった。それが問題になり始めるのは、Intel 486が登場してからである(関連記事)。

386時代までのCPUは、高速な製品では50MHzで動作したり、特にAMDなど互換メーカーのCPUはメモリーアクセスが高速なものもあった。しかし、多くのPCで利用された「i80386SX」の場合、なにしろメモリーバスが16bit幅という時点でそもそも高速アクセスなど無理な話だ。結果として通常のDRAMでも性能面での問題はそれほどなかった。

ところが486時代になると、メモリー性能は一気にハードルが高くなった。バス幅は32bitになりバスクロックは25~33MHz、下手をすると40~50MHzなんて製品もある。これをウェイトなしでカバーするためには、アクセス時間20nsといった高速アクセスができるDRAMが必要になる。しかし、当時の主流はアクセス時間60~70ns程度の製品がほとんどで、40ns品でさえ猛烈に高価だった。当時の技術では、こうした高速品は歩留まりが相当悪かったことの裏返しでもある。

CPUとメモリーの速度差問題に対処すべく、486時代以前から主要なDRAMチップに搭載されていた「Fast Page Mode」と呼ばれるメモリーアクセス方法が、全面的にPC用チップセットでも採用されることになった。これを最初にサポートした「と発表した」のは、SiSかOpti社あたりだったと記憶しているが、実際に対応製品として最初に出荷された製品のひとつは、インテルの「Intel 420TX」ではなかったかと思う。

結果として、ハイエンドの386搭載PCやほとんどの486搭載PCは、Fast Page Modeをサポートした。もっとも、これはすでにメモリーチップ側の対応が済んでいたため、あとはチップセットが対応するだけで可能になるという理由も大きかったと思われる。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ