ゲームコントローラー用のI/Fを標準化

さまざまなサードパーティが参入する

あまり広く知られていないがGame Port、あるいはGame Controllerそのものは最初のIBM-PCから標準で「定義されていた」。あくまでも定義がされていただけであって、標準で搭載されていたわけではない。

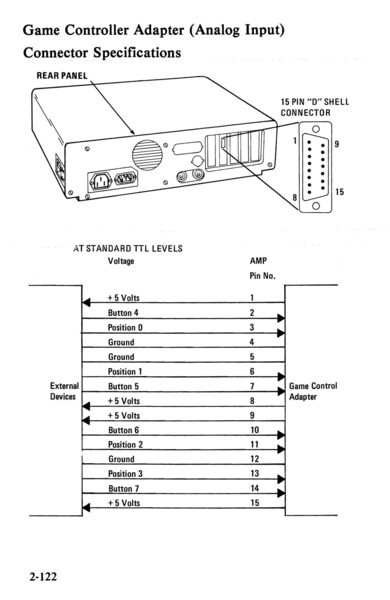

IBMはGame Controller Adapter(55ドル)を別売りの形で用意しており、これを実装するとジョイスティックなどのゲーム用コントローラーを接続できた。コネクターは15ピンのD-Sub(正確に言えばDA-15コネクター)が利用されており、この1ポートで2つのジョイスティックを装着できるというものだった。

ただ初代IBM-PCは家庭用というよりもビジネス用という用途が多かったこともあってか、IBM自身はGame Controller Adapterこそ用意したもののジョイスティックなどのコントローラーそのものは用意せず、それもあってか当初の売れ行きはあまり芳しいものではなかった。

その後、1984年にIBM-PCjrを発表するにあたり、今度は家庭用をターゲットにしたこともあって、なにかしら必要と感じたのだろう。IBM PCjr Attachable joystickも発売するのだが、このコネクターは独自の8ピンのもので、Game Controller Adapterとまったく互換性がなく、かつIBM PCjrそのものの売れ行きも不調だったため、こちらもあまり広く利用されるに至っていない。

IBM PCjr Attachable joystick。正面から見るとジョイスティック+1ボタンに見えるが、実は背面にもう一つボタンが隠れており、ジョイスティック+2ボタン構成である

画像の出典は"IBM PCir Attachable Joystick Installation and Operating Instructions"より

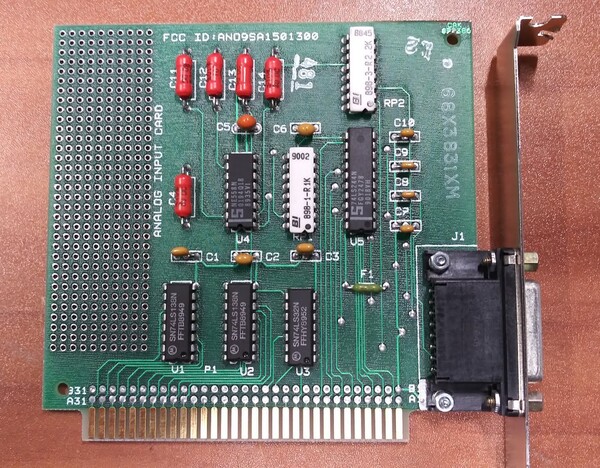

それでもGame ControllerのI/Fが標準化されたことは大きなポイントであり、サードパーティーからジョイスティックを始めとするゲームコントローラーの類がいろいろ登場したし、サードパーティーからGame Controller Adapter互換のI/Fカードも次第に増え始めた。

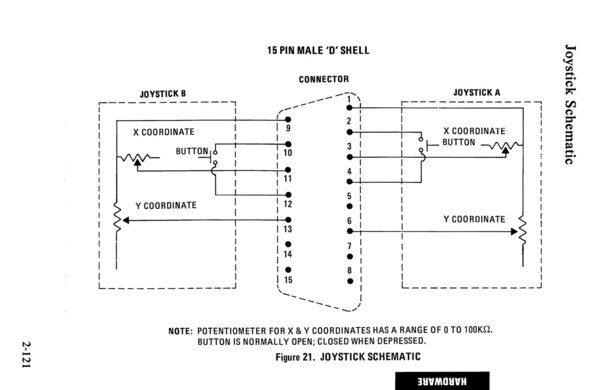

ジョイスティックの構造そのものは非常にシンプルである。ジョイスティックそのものは、2つの100KΩの可変抵抗器を、ジョイスティックのX軸とY軸の動きに連動するように直角に配し、ここからX軸とY軸の変量を抵抗値としてポートに返す形になる。一方でスイッチの方は純粋にOnかOffかを読み取る格好だ。

ちなみにボタンの方はともかく、抵抗値の読み取りの方は今ならADC(Analog Digital Converter)を使って一発で高精度に読み取りできるが、1984年当時はまだADCの精度が低く、しかも高価だった。

そこで可変抵抗器の抵抗値を使い、コンデンサーと抵抗を使って簡単なワンショットタイマー回路を構成し、これをNE588(4chタイマー)で測定するという形で抵抗値(に比例する値)を読み取っている。高精度とは言い難いが、低価格なわりにそれなりの精度でジョイスティックのX/Y軸の位置を読み取れたようだ。

一応1個のGame Portで2軸のジョイスティックとボタン2つを持つゲームデバイスを2台まで接続できることになっているが、その後ゲームデバイスの多機能化にともない、ボタンやジョイスティックの数が増えるようになったため、1デバイスでGame Portを占有する方向に進んだのは必然である。

この連載の記事

-

第776回

PC

COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -

第775回

PC

安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -

第774回

PC

日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -

第772回

PC

スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -

第771回

PC

277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 -

第770回

PC

キーボードとマウスをつなぐDINおよびPS/2コネクター 消え去ったI/F史 -

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ - この連載の一覧へ