再設計しても改善されず

MTH-Sそのものが提供中止

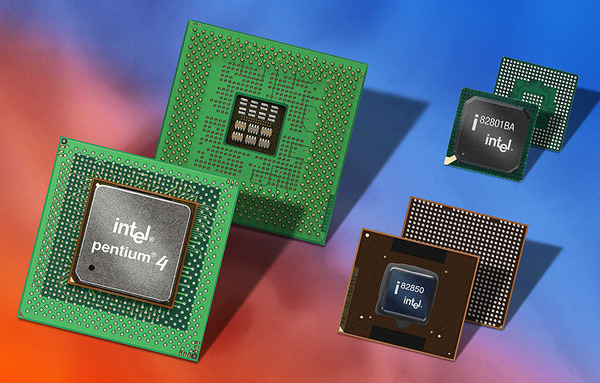

MTH-Sは、Pentium 4向けのIntel 850でも問題を引き起こす。こちらは一度MTH-Sをゼロから再設計しなおしたが、再設計したものも高負荷時にリセットしてしまう症状が出たため、結局MTH-Sそのものが提供中止に追い込まれるハメになった。

何が悪いのかは未だに不明なままだが、RACそのものはIntel 820/840/850/860で広く使われた。そのうえ、同じハブでもDirect RDRAM同士を繋ぐMRH-Rには不具合が出ていないため、RAC単体の問題とは言いがたい。インテルはSDRAMのI/Fには十分な経験があったわけで、こちらの問題とも考えにくい。残るはプロトコル変換だが、前述のとおりプロトコル変換に問題がある場合は、SDRAM I/FやRACの動きを調査するため、それも考えにくい。さしずめ相性の問題だったのだろう。

問題点の追求ではなく作り直しを選んだあたりが、RACというブラックボックスの中まで追いかけられなかったがために追求を断念した事情が透けて見える。

Direct RDRAMに託した野望と

高くついた授業料

結局このMTH-Sのトラブルが致命傷になり、Intel 820は広く展開される前に消えてしまった。Direct RDRAMを採用したがゆえのトラブルがIntel 820を黒歴史化させた最大の要因だが、その背景にあるのはインテルとRAMBUSの高望み、ないしは大きすぎる野望にあったように思える。

確かにDirect RDRAMはうまく使えば良い性能が出る技術ではあったが、それを効果的に使えるようにするには、メモリー以外のアーキテクチャーの対応、製造ベンダーとの関係、800MHzの信号を扱えるようにするための製造技術など多方面に渡る配慮が必要だ。

ところがインテルとRAMBUSはこうした配慮を後回しにして、まずテクノロジーありきで突っ走ってしまった。これがIntel 820の不具合に繋がった上に、インテルとRAMBUS以外のベンダーの反感を買ったことで、Direct RDRAM関連製品全体の製品寿命が恐ろしく短くなる結果に繋がった。

もちろん良い面もあり、インテルは高速信号を扱うための技術力を獲得できた。関連ベンダーとの良好な関係を築くことの重要性も再確認できただろう。こうした授業料の1つがIntel 820だと言えなくもない。

この連載の記事

-

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ