Windows 7搭載パソコンが、各社から一斉に発表された。OSと同時に発売されたものもあり、すでに買ったという人もいるだろう。本特集では、4つのカテゴリー別に各社のWindows 7搭載パソコンの中から注目の製品をピックアップし、その特徴に迫ってみたい。冬のボーナスで買うべきWindows 7搭載パソコンはどれだ!?

ネットブックと、ビジネスモバイルの中間

CULVノートが拡大中!

Windows 7の登場とほぼ時期を同じくして、「CULVノート」なる聞きなれない名称のノートパソコンが目立つようになってきた。CULVとは「Consumer Ultra Low Voltage」の略で、「一般消費者向けの超低電圧」とでも訳すべきだろうか、インテルが発表した低消費電力で比較的安価なCPUのことだ。

CULV CPUはネットブックに採用されているAtomプロセッサーよりも高性能で、一般的なノート向けCore 2 Duoプロセッサーよりも消費電力が低い(すなわち発熱が少ない)のが特徴である。発熱も抑えられているために基板レイアウトなどの設計が楽で、ノートに採用すればコンパクトかつ低価格に仕上がる。

低コストに主眼が置かれたネットブックでは、OSに低コストなWindows 7 Starterを載せるために、画面サイズやストレージ容量などハードウェア上の制限がある。またWindows 7 Starterには、機能の面でも制限がある(関連記事)。一方、CULV採用のノートには、ハード・ソフトともに制限がない。そのため各部のスペックはメーカーの自由裁量にまかされるわけだが、今のところは低価格なコンパクトノートに集中しているようだ。

- 動画サイトなどのリッチコンテンツを楽しむのに、ネットブックでは力不足。

- ビジネスユーザーをターゲットにしたモバイルマシンは高価すぎる。

- 家庭内のパーソナルユースにデスクトップパソコンは大げさで、持ち運びもできない。

以上の3要素を解決するのが、そこそこのパワーがあって低価格、そしてコンパクトなCULVノートというわけだ。特集第1回では、この秋に登場した新進気鋭のCULVノート3機種を触ってみた。

dynabook MX MX/43

東芝(製品情報)

ディスプレー:13.3型 1366×768ドット

実売価格:10万9800円(東芝ダイレクトPC価格)

「ネットノート」を標榜する13.3型ディスプレー搭載のCULVノート。公称10.4時間というバッテリー駆動時間の長さが魅力。

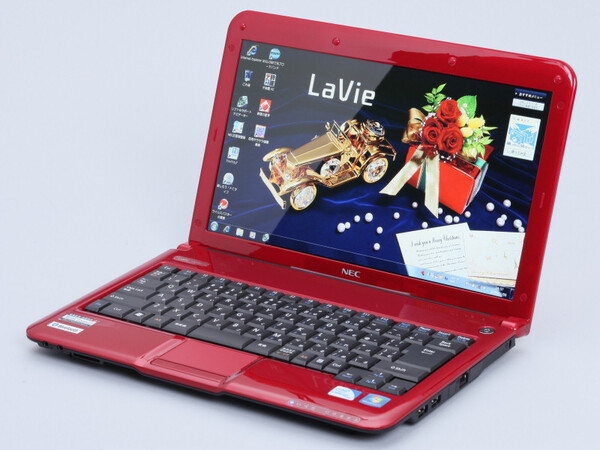

LaVie M LM350/VG6

NEC(製品情報)

ディスプレー:13.3型 1366×768ドット

実売価格:12万5000円前後

「A4ノート並みの快適さ」を重視したCULVノート。ディスプレーサイズはMX/43と同じ13.3型ワイド。バッテリー駆動時間は最大約8.5時間。

Acer Aspire 1410

日本エイサー(製品情報)

ディスプレー:11.6型 1366×768ドット

実売価格:6万円前後

CULVノートに先鞭を付けた低価格薄型モバイルノート「Timeline」シリーズの11.6型ワイドモデル。国内メーカーの半額近い低価格が武器。バッテリー駆動時間は最大約7時間。

よく似た外観

でも使ってみると意外に個性的

東芝のdynabook MX、NECのLaVie M、エイサーのAspire 1410の3機種は、いずれもCULVプロセッサーとされるCPUを採用する。ちなみに、CULVプロセッサーには今のところ、Core 2 Duo SU9400、Core 2 Solo SU3500、Celeron SU2300、Celeron 743の4プロセッサーがある。dynabook MXはCore 2 Duo SU9400(1.4GHz)を、LaVie Mと1410がCeleron SU2300(1.2GHz)を採用している。

そのほかに、液晶ディスプレーのサイズが、dynabook MXとLaVie Mが13.3型ワイド、1410が11.6型ワイドと異なる(dynabook MXには11.6型のMX/33もある)。ただし表示解像度は、3機種とも同じ1366×768ドットだ。

チップセット(Intel GS45 Express)が同じためか、HDMI出力端子を持つなどインターフェース仕様に共通点が多く、またCULVノートとして主たるターゲット層が同じためか、どれも似通ったデザインとスペックになっている。特に、サイズや重量まで良く似ているdynabook MXとLaVie Mは、一見しただけでは区別がつかない。

ところが、各機種をしばらく触っていると見た目だけではわからない違いが明確になってきた。事実不思議なことに、似たようなCPUやチップセットの構成なのに、Windowsエクスペリエンスインデックス値が微妙に異なるのである。細部の作りを確認すると、それぞれのメーカーでのコストのかけ方の違いと言うか、どのようなユーザーを想定して開発したのかが、なんとなく見えてきたのだ。

それでは次ページよりそれぞれの特徴を見ていこう。

バッテリー駆動時間にも注目

CULVプロセッサーが超低電圧で動くことに注目し、大容量バッテリーを搭載してバッテリーでの長時間駆動を実現したCULVノートも数多く登場している。

今回の3機種も、標準で6あるいは8セルの大容量バッテリーを搭載しており、dynabook MXが最大約10.5時間、LaVie Mが約8.5時間、1410が約7時間のバッテリー駆動を可能としている(いずれも公称値)。

大容量バッテリーのおかげで、やや重くなってしまっているが、持ち歩いての外出時に電源を気にしなくてよいのはありがたい。

この連載の記事

-

第5回

PC

結局どれが買いなのか!? 7搭載パソコン言いたい放題 -

第4回

PC

PCはパワーだぜ! 7搭載Core i7/i5タワーマシン対決 -

第3回

PC

Windows 7で地デジを堪能したい! 地デジノート対決 -

第2回

PC

Windows 7ならタッチ操作を使いたい! タッチPC対決 -

PC

買うならどれだ!? Windows 7最新パソコン特集 - この連載の一覧へ