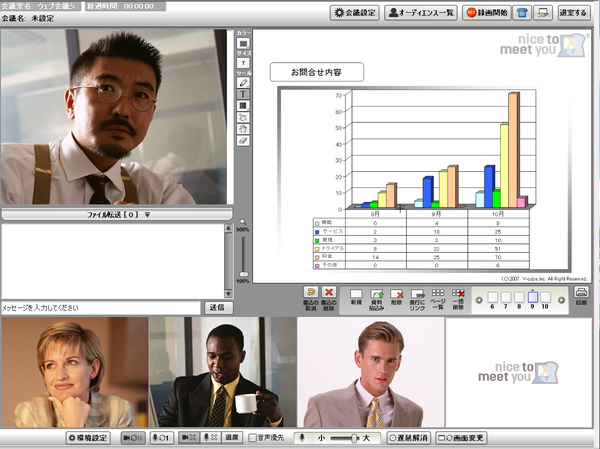

コンシューマー向けのWebサービスではないため、必ずしも一般的な知名度は高くないが、Webベースのテレビ会議システムとして、国内市場でトップを誇る「nice to meet you」。

この「nice to meet you」を提供するのがブイキューブである。同社は東京都がベンチャー企業の革新的な技術および製品開発を評価する2008年の東京都ベンチャー技術大賞において、大賞を受賞した。IT系では初の大賞受賞となったブイキューブの間下直晃社長と渡邉 真太郎中央技術部門長に、革新的な製品を産み出した会社の文化とはどのようなものか聞いてみた。

テレビ会議システムが必要になって、みずから開発

―― 今回東京都ベンチャー技術大賞を受賞されましたが、賞を取ることは企業としての目標として入っていましたか?

間下 特に入っていないですね。たまたま「出しませんか?」という案内が来たので、せっかくだから出してみようかという雰囲気でしたね。出せばそれなりに評価してもらえるだろうという自信はありました。

渡邉 基本的にはお客様のためにリリースしたサービスですから。ありのままを見てもらって、結果として賞をもらえればいいなと考えていました。

―― 実際に賞をもらって、社内での反応はいかがでしたか?

間下 授賞式で石原都知事から直接賞をもらうこと自体、会社のメンバーにとって感慨深いものがあって、モチベーションアップにつながりました。調査会社のレポートでトップシェアとあっても、あまり具体的なイメージがない。賞を取った結果、自分たちがやってきたことの証明がなされた感じでいいですよね。そういう効果が一番大きいと感じています。

―― では、製品の歴史について教えてください。

間下 2003年にロサンゼルスに関連会社を作り、当時取り組んでいたモバイル関連の事業をアメリカのマーケットにも展開し始めたんです。そこで問題になったのが、日米間のコミュニケーション。会議のたびに出張するわけにもいかず、どうしようかと悩んでいました。結果、遠隔会議の仕組みを導入しようと検討し始めたのですが、TV会議用のハードウェアは高価でなかなか買えない。ソフトウェアベースの製品もあったんですが、当社の利用方法には見合わない。ならばいっそ作ろうかと考えました。

渡邉 製品のベーステクノロジーとしてAdobe Flashがあります。当時はまだMacromediaでしたが。Flash Playerの6がリリースされ、映像と音声を使ったインタラクティヴな開発ができるようになった。開発陣の中にそれに興味を持った者がいました。Webブラウザ上で映像が双方向でやりとりできるようなものは他にはありませんでしたから、これはおもしろいんじゃないかと考えました。

また当時平行して色紙のようなものに手書き風に書き込みしたものをネット上で共有するサービスを立ち上げようとしていたんです。画面の半分に色紙サービス、もう半分に双方向の映像を合わせれば、それだけで会議ができるんじゃないのかと思いました。

―― 最初のバージョンは開発から2ヵ月でリリースされたと聞きました。当時の状況はどんな感じでしたか。

渡邉 当時はホームページ制作やECサイト構築などの受託開発がメインでした。いきなりサービスを立ち上げてもどこにどう告知していいのかわからないので、気心の知れたお客様に「よかったら使ってみて」とお願いして……いろいろ怒られながら一つ一つ直していった、というのが初年度の記憶ですね。

その頃は開発に関わっている人間も少なかったので、意志決定のプロセスが速いんです。今でこそ「こういう機能を追加しよう」という意見が出ても「この機能は今までの事例から見てもう必要ないだろう」などとディスカッションするようになりましたが、当時は出してみないとわからないのでまずはやってみよう、という感じでした。

間下 結局、自分たちが一番のヘビーユーザーだったので、自分たちが便利に使うためにどう機能アップするか、ということだけ考えていましたね。

「受託開発より自社サービス 自分たちで工夫したサービスを出したい」に続く

この連載の記事

-

第12回

ビジネス

下部構造から脱却する人材育成を──ITSSの狙い -

第11回

ビジネス

なぜITSSの導入は失敗してしまうのか? -

第10回

ビジネス

エンジニアのスキルを共通の「ものさし」で計るITSS -

第9回

ビジネス

「メインフレーム終焉」のウソ(後編) -

第8回

ビジネス

「メインフレーム終焉」のウソ -

第5回

ビジネス

日本発の最注目サイト「pixiv」のヒミツ(後編) -

第4回

ビジネス

日本発の最注目サイト「pixiv」のヒミツ(前編) -

第4回

ビジネス

ビジネスの発想を身につければ研究者は即戦力になる -

第3回

ビジネス

目的がハッキリしていれば産学公連携は成功する -

第2回

ビジネス

コンテンツ消費の縮図「とらのあな」が考えていること - この連載の一覧へ