現在ほとんどの業務領域でITが活用されているが、その実現にはさまざまなスキルを持つSEが関わっている。ただあまりにもITという言葉の範囲が広いため、それぞれのSEが具体的にどういったスキルを持っているのか、さらにはスキルの差によってどういった違いが生まれるのかといったことをユーザーが理解しにくいのが現状だ。

情報処理推進機構 ITスキル標準センター企画グループ グループリーダー 島田高司氏

ただ、実は同様の問題がIT業界の中にも横たわっている。SEとしてのスキルの「基準」がなく、自社のSEが、あるいは自分自身がどのようなスキルや経験を持っているのかを外部に説明するのは容易ではないのだ。こうした問題を解決するために、2002年12月に経済産業省から提供されたのが「ITスキル標準(以下、ITSS)」で、SEのスキルの体系化やそれぞれの領域のレベルにおいて必要な実績などが体系立てられている。(関連記事)

このITSSが定義された理由の1つがSEの育成だ。SEに求められるスキルと必要な実績が記述されたITSSを使うことで、システムインテグレータをはじめとするソフトウェア開発会社は自社のSEに必要なスキルを明確化することが可能になり、またそれぞれのSEにとっても自分がどのようにステップアップしたいのかというはっきりした目標を打ち立てられる。

このITSSが提供された背景や意義について、情報処理推進機構のITスキル標準センター事業グループのグループリーダーである島田高司氏にお話を伺った。

ITSSは企業の方針に合わせて、人材を育成していくためのツール

まず伺ったのは、ITSSが提供された目的。SEにとっては自身の評価につなげられるツールというイメージがあるが、実際にはどうなのだろうか。

「確かにITSSというと、“評価ツール”というイメージがありますが、そもそもSEの人材育成を実現するために作られたものであり、評価という意味では副産物に過ぎません。IT業界のSEにおける具体的な職種やレベルが示されていれば、自分のレベルが今どの辺りなのか、あるいは将来的な目標値やそこに至る道筋が分かりやすいですよね。そういった意味でITSSは人材育成ツールというわけです」

さらに島田氏は、企業におけるSEの育成にも有効だ、と言葉を重ねる。

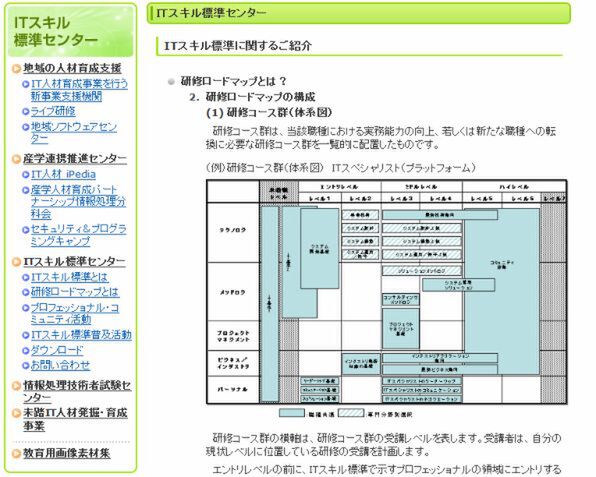

「企業としても、SEのリソースが整っているのであれば計画性を持ってビジネスを成功させられますが、人材リソースが足りなければ理想と現実のギャップが生じます。人材育成のプランニングとは、そのギャップを埋めることですよね。企業であれば、5年後や10年後にどういった方向でビジネスを拡大するのかという方針があると思います。それを実現するためには、どういった人材が必要になるのか。現状を見渡して足りなければ、当然育てなければならないわけです。ITSSでは、体系立てた技術者の定義と研修ロードマップを定義しているので、SEの現状や将来必要なスキルが明確化できるだけでなく、育成のプランニングにも活用することが可能です」

こうした考え方は、前回取材したスキルスタンダード研究所の代表取締役である高橋秀典氏とも一致している。ただ、当初はこうした考え方が理解されなかったとした上で、バージョンアップによって分かりやすくしていると島田氏は話す。

「ITSSは内容が細かくまた多くの定義があって分かりづらいなど、最初のバージョンを公開してからさまざまな意見がありました。こうした意見をフィードバックし、改訂版として提供したのが2006年4月に公開されたのが『ITスキル標準 V2』です。バージョンアップにあたり、ドキュメント体系から職種の専門分野、さらにはレベル評価の記述の標準化など、分かりやすくしています。たとえばITSSの概要について、V1では12〜3ページ程度しか解説しませんでしたが、V2では約80ページを費やして解説しています。その分ボリュームは増えましたが、分かりやすくなったということで評価していただきました。また、ITSSは大きなドキュメント体系で、すべてを読み込んで理解するのは難しいということで、概説書なども作って配布しています」

さらにITスキル標準 V3では、情報処理技術者試験との整合性が取られたという。

「ITSSは基本的にはSEの実績と経験に重きを置いています。一方試験というのは知識の保有度を評価するもので、考え方としては反対ですよね。ただ、下位レベルのSEは経験が多いわけではありません。レベルが上がれば当然実績の比重が多くなりますが、下位レベルではまず知識があるかどうかが重要になる。そういった状況を反映し、レベル3までは情報処理技術者試験で評価できるような形にしています」

この連載の記事

-

第11回

ビジネス

なぜITSSの導入は失敗してしまうのか? -

第10回

ビジネス

エンジニアのスキルを共通の「ものさし」で計るITSS -

第9回

ビジネス

「メインフレーム終焉」のウソ(後編) -

第8回

ビジネス

「メインフレーム終焉」のウソ -

第7回

ビジネス

自分たちで決めた自分たちのサービスを出す楽しさ -

第5回

ビジネス

日本発の最注目サイト「pixiv」のヒミツ(後編) -

第4回

ビジネス

日本発の最注目サイト「pixiv」のヒミツ(前編) -

第4回

ビジネス

ビジネスの発想を身につければ研究者は即戦力になる -

第3回

ビジネス

目的がハッキリしていれば産学公連携は成功する -

第2回

ビジネス

コンテンツ消費の縮図「とらのあな」が考えていること - この連載の一覧へ