11月から提供開始、主力の帳票・データ製品にも生成AI機能を順次搭載

「地味」だけど現場の目線に合った生成AI活用が可能、ウイングアーク1stがAI基盤を発表

2024年09月24日 11時30分更新

ウイングアーク1stは、2024年9月19日、生成AIを活用した製品展開に関する記者発表会を開催した。

同社は、チャットベースのiPaaSとして提供してきた「dejiren(デジレン)」を、大規模言語モデル(LLM)とも連携する「AIプラットフォーム」としてリブランド。OCRや画像・音声解析といった「認識型の生成AI」を業務自動化に取り込むための機能強化を図り、2024年11月より順次提供予定だ。

ウイングアーク1stの取締役 執行役員事業統括担当兼CTOである島澤甲氏は、「dejirenの提供レイヤーを1階層引き上げ、ウイングアークの生成AIにおける総合ブランドにする」と説明する。

チャット型iPaaSを“現場で使えるAIプラットフォーム”に、主力製品にも順次生成AI機能を搭載

島澤氏は冒頭、「『現場の情報を生成AIに読み込ませたい』という声を多くいただくが、ユーザーの本当の目的はその先にある」と切り出す。例えば、現場の状況や位置情報を読み込ませることで、ユーザーが真に実現したいことは、労働基準法の改正に伴う効率化だったりする。「生成AIは利用と目的のギャップが大きい。我々は、こうした状況を解決するために、プロダクトを進化させていく」と島澤氏。

企業が現在、生成AIで目的を達成するために困っていることは「プロンプトエンジニアリングとシステム連携」(島澤氏)だという。特にシステム連携は、生成AIで構築した社内のドキュメント検索の仕組みなどを“最終的な目的の達成”につなげるために必要となるものだ。

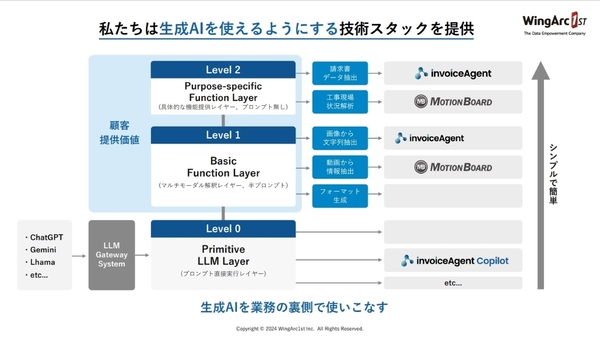

こうした企業の悩みを解決するために、ウイングアーク1stが総勢60名体制でR&Dを進めるのが、業務アプリと生成AIをつなぐ技術スタックの構築である。同社が目指すのは、プロンプトやシステム連携などを意識させずに業務で生成AIを活用してもらうこと、究極的には裏で動く生成AIの存在をも意識させないことだ。

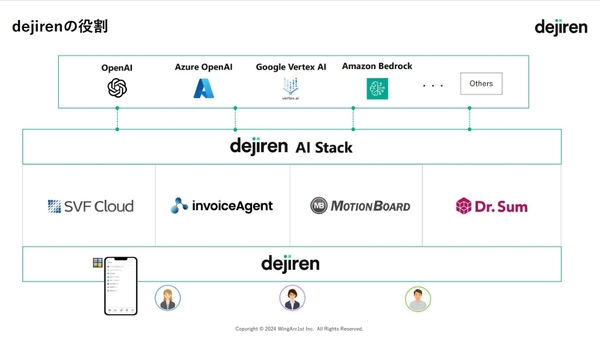

この技術スタックの役割を担うのがdejirenだ。各システムをノーコードで接続して業務フローを自動化し、チャットボットを介してやり取りができる。既存のこのdejirenをベースとして、LLMと各システムをつなげる「AIスタック」、フロントエンドの「dejirenアプリ」といった生成AIの利用環境を追加で実装することで、AIプラットフォーム化を図る。

特徴は、「マルチベンダー・マルチモデル連携」だ。業務に応じたLLMを選択・契約する必要がなく、データ処理ごとに最適なAIモデルが組み込まれた生成AI機能が提供される。ウイングアーク製品を含む各サービスと連携する業務フローも、従来通りノーコードで構築可能だ。

提供形態は現在検討中とのことだが、生成AIのAPI費用など、生成AIの利用環境を含んだライセンスで、2024年11月より提供開始する。

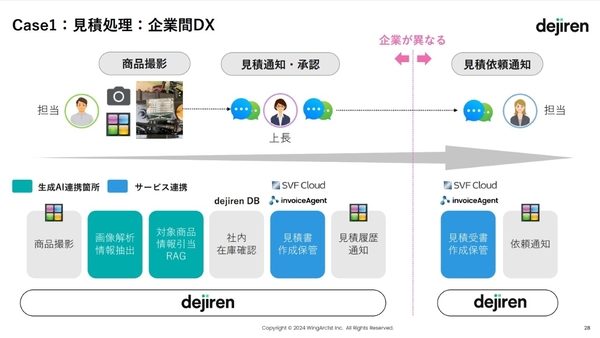

発表会では、実際にdejirenを利用した生成AI利用のユースケースがいくつか紹介された。

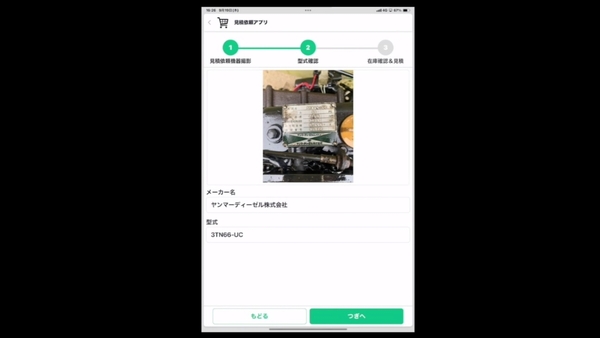

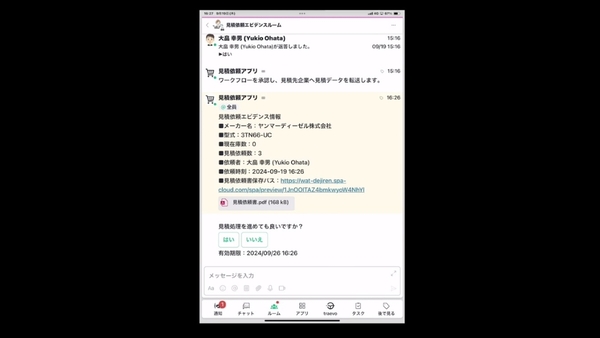

例えば「見積処理のユースケース」では、まず、dejirenアプリで商品(今回の場合ディーゼルエンジン)を撮影。そして、dejirenのAIスタックを通じて、生成AIで商品画像を解析、型番や企業名などの情報を抽出する。この情報を基に、在庫データベースを確認して、在庫がない場合には生成された見積を承認プロセスに回す。企業間でウイングアーク1stの帳票サービスを導入していれば、受注側も含めて見積処理まで進められる。

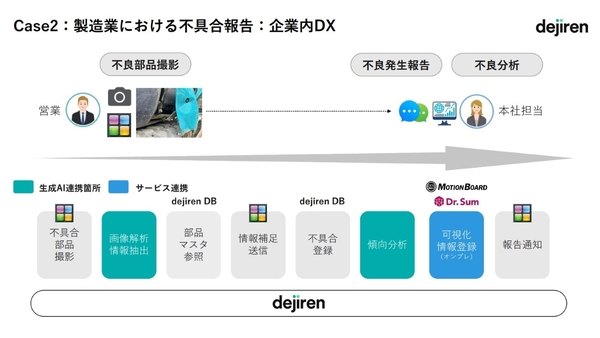

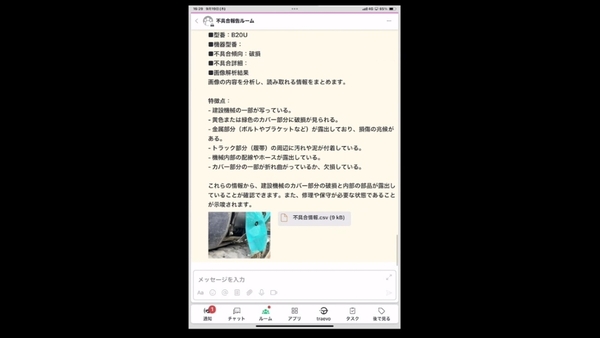

「製造業における不具合報告のユースケース」では、dejirenアプリで不具合部品を撮影して生成AIが画像解析、dejirenのDBのマスター情報を参照しつつ不具合の情報を補足する。登録された不具合を生成AIで分析して、品質改善につなげられる。

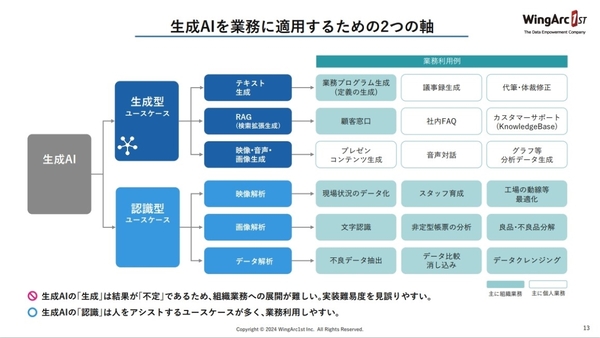

これらのユースケースのように、ウイングアーク1stでは、OCRや画像・音声解析といった「認識型」のユースケースに注力する戦略をとる。テキストやコンテンツを生み出す「生成型」ユースケースは、「社内における個人業務をどうエンハンスするかにつながるパターンが多い」と島澤氏。

一方認識型は、「情報を把握することに特化しているため、組織業務に適用しやすい」(島澤氏)といい、生成型も一部採用しつつ、特に現場DXのラストワンマイルとしてデータを認識する生成AI機能を拡充していく。

また、dejirenとは別に、主力ソリューションにおける生成AI機能の統合も進めていく。

帳票基盤ソリューション「SVF」では、csvなどのデータから帳票レイアウトの自動生成が可能になる。「帳票作成はお客様にとって“重い業務”。生成型では80点しか取れないかもしれないが、帳票が作れるというだけで業務改善につながる」と島澤氏。その他にも、電子帳票プラットフォーム「invoiceAgent」では、定型・非定型帳票のOCRにて、事前の読み取り位置設定が不要になる。これらの機能は、2025年以降に提供開始予定だ。

データ領域の製品でも、BIダッシュボード「MotionBoard」にて、グラフ・データからインサイトを自動生成する機能(プレビュー版)を、2024年12月より提供予定だ。データ分析基盤「Dr.Sum」では、 自然言語からSQLクエリや Pythonスクリプトを生成する機能(プレビュー版)を、2024年3月より提供している。

島澤氏は、「生成AIがこれだけ喧伝されている中、業務がものすごく変わったという企業は思ったよりも少ない。本日のデモンストレーションや発表内容は、他の会社と比べると地味な部分もあるかもしれないが、生成AI活用において展開が難しい部分を簡素化し、お客様の目線に合った形で技術展開していくことに重きを置いている」と強調した。