Copilot+ PCは

決して「Copilot+PC」ではなく、「Copilot+」な「PC」

今いろいろ話題のCopilot+ PC、「Copilot+PC」と勘違いされることも多いようだ。Microsoftのドキュメントでは、確実に「Copilot+␣PC」になっていて、決して「“Copilot”+“PC”」ではない。

メディアなどに出てくる公式の画像で、スペースなしの「Copilot+PC」のように見えているのは、すべてロゴ。よく見るとプラス記号のところが図案化されていて「文字」ではない。

では、Copilot+ PCとは、どういうことかというと、そのまま「Copilot+」な「PC」ということになる。Copilot+については、パッと見よくわからないが、少なくとも現在のCopilotよりは機能が向上している、あるいは何かが追加されているもの、最低限でも何かが違うCopilotを表すことはわかる。

なお、Microsoftのドキュメントによれば、Copilot+ PCは、40 TOPS(Tera Operation Per Second)以上のNPU(Neural Processing Unit)を搭載し、以下のプロセッサを搭載したものとされている。

Qualcomm Snapdragon X Elite

Intel Lunar Lake(Core UltraのSeries 2になる予定)

AMD Ryzen AI 300(コード名Strix Point)

ただし、CPUはこれだけに限定はされないとしており、このほかメモリやストレージの条件もある。すでにインテルやAMDのプロセッサが予定されていることから、年内にも3社のCPUを搭載したCopilot+ PCが多数登場することになる。

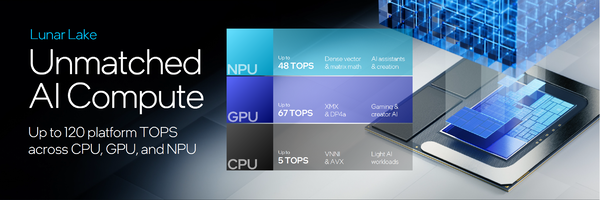

NPUで40 TOPS以上を実現することが必要というのは、バッテリ駆動中でもCopilot+的な機能を利用可能にするためだ。インテルの資料によれば、次世代プロセッサのLunar LakeのGPUには、67 TOPSの性能がある。なのにGPUとは別に48 TOPSのNPUも搭載されている。

また、ダイレイアウトを見ると、NPUは、GPUの2/3ほど面積を持っており、簡単に搭載できるほど小さなものでもない。なのに、わざわざNPUを搭載するのは、消費電力が異なるからだ。

Lunar LakeのCompute Tileでは、NPUはGPUの2/3ほどの面積で、Eコアブロックよりも大きい。こうした負担をしてまでもNPUを搭載する理由は、電力効率が高く、モバイルでのローカル推論などに必須だからだ

簡単に言えば、同じAI処理をさせたとき、GPUのほうが消費電力が大きくなる。ノートPCで3Dのアクションゲームを動かすとあっという間にバッテリが尽きてしまうのと同じである。

そもそもGPUは、3Dグラフィックスで必要な座標計算などを短時間で大量にすることを想定して作られている。AI処理だけでなく、汎用の浮動小数点演算なども可能にしているため、多種多数の演算ユニットが内蔵されている。このため、消費電力は小さくない。

それに対してNPUは、AI処理のみ、演算ユニットも必要最小限のものしか搭載していないため、消費電力を抑えることが可能だ。なので、同じAI処理であればGPUよりはるかに小さい電力しか消費しない(とはいっても無視できないほど小さいわけでもない)。

ただし現時点では、Copilot+ PC製品は、ARMプロセッサ(Snapdragon)を搭載したものしか発表されていない。おそらく、CPUの提供時期にばらつきがあり、3社同時の出荷開始が困難だったと考えられる。

Copilot+ PCの本格スタートはWindows 11 Ver.24H2から

Copilot+ PCに関しては、すでに発売されているSnapdragon Xシリーズの性能や、ARM64版Windowsの互換性を問題視する記事もあるようだが、それは今現在の問題でしかない。年内に3社のNPU内蔵CPUを搭載したCopilot+ PCが登場して、選択可能になるからだ。

しかし、Copilot+ PCが本格的に稼働できるようになるのは、秋に完成予定のWindows 11 Ver.24H2からだと考えられる。その前のタイミングで、Snapdragon搭載のCopilot+ PCだけが発表されたので、奇妙なものに見えてしまう。ソフトウェアが完全ではないので、Copilot+ PCの全容を語ることができないのであろう。

インテル/AMDの新しいプロセッサを搭載したPCが出荷される頃には、24H2がプレインストールされている可能性が大きい。そうなってようやくCopilot+ PCが本来の性能を発揮できる。

なぜ、Snapdragon搭載のCopilot+ PCだけが先行して発表されたのか、そのあたりの理由はよくわからない。Qualcommが、IntelやAMDと同時だと埋没してしまうと考えたのか、前夜祭的に先行発表したのか。Windows 11のこれまでの開発スケジュールから見ると、むしろAMDやIntelのほうが順当なタイミングである。

プレビュー中のWindows 11 Ver.24H2のプレビュー版では、Copilotアイコンがタスクトレーからタスクバーアイコンに変更になった。

Windows 11 Ver.24H2のプレビュー版では、Copilotアイコンはタスクバーアイコンとなり、タスクトレー右側には存在しなくなった。起動されるのはプログレッシブWebアプリで、BingのCopilotをウィンドウ内に表示するもの

しかし、このアイコンで起動されるのは、実はプログレッシブWebアプリ(Progressive Web App、PWA)である。つまり、実体は、BingのCopilotで、これをPWAとしてウィンドウの中で動かしているにすぎない。

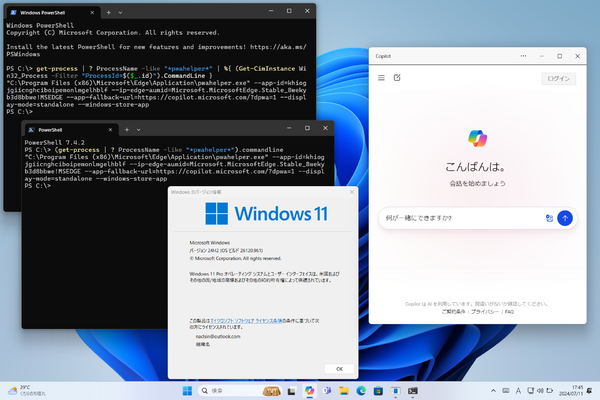

起動すると、PWAをローカルでホストするpwahelper.exeが起動し、「https://copilot.microsoft.com/」を使って、Copilotがウィンドウ内で動作する。PowerShellでpwahelper.exeプロセスの起動時のコマンドラインを調べることで、概要を知ることができる。

●Windows PowerShell Ver.5.xの場合

get-process | ? ProcessName -like "*pwahelper*" | %{ (Get-CimInstance Win32_Process -Filter "ProcessId=$($_.id)").CommandLine }

●PowerShell Ver.7.xの場合

(get-process | ? ProcessName -like "*pwahelper*").commandline

Windows 11上のCopilotは、今春くらいまでは、Windows 11の設定を変更する機能(スキル)を持っていたのだが、現在のCopilotにはそれがなく、設定を変更できない。これは、23H2でもDevチャンネルのプレビュー版24H2でも同じ。

24H2の完成時には、Copilot+ PCではおそらくWeb版Copilotとは別にローカル推論版Copilotが動作する予定だ。Windows 11 Ver.24H2では、ローカル推論を使う一連のAI機能に、たとえば「Copilot+」のような名称を付け、現状のBing Copilotとは区別することになるのだろう。

ローカル推論版では、クラウド版Copilot(Bing Copilot)のような大規模なモデルは利用できないが、PC内の大量のローカルデータに対して、高速でのAI処理が可能になる。そのサンプルとして作られたのがrecallだ。ローカル推論であれば、大量のローカルデータを処理することが可能で、クラウド側にデータを送る必要がない。

おそらくCopilot+ PCでは、マイクロソフトが開発したPhi-Silicaと呼ばれるSLM(Small Language Model、小規模言語モデル)をCopilotアイコンから起動することになると思われる。SLMとは、LLM(Large Language Model、大規模言語モデル)との対比で使う言葉だ。

たとえば、ChatGPTはLLMである。しかし、LLMは巨大なので、特にノートPCで動作させることは難しい。Copilot+ PCの必要メモリは、最低16GBと従来よりも大きくなっている。これは、Phi-Silicaなどのニューラルネットワークをメモリに置きながら、複数のWindowsアプリケーションを動作させるためだ。

Phi-Silicaを使ったアプリケーションは、すでにWindows APP SDKで開発が可能になっている。そこから考えると、Phi-Silicaのローカル推論モデルは、Windows 11 Ver.24H2の一部であるとも考えられる。

この連載の記事

-

第516回

PC

今年のWindows 11には26H2以外に「26H1」がある!? 新種のCPUでのAI対応の可能性 -

第515回

PC

そもそも1キロバイトって何バイトなの? -

第514回

PC

Windows用のPowerToysのいくつかの機能がコマンドラインで制御できるようになった -

第513回

PC

Gmailで外部メール受信不可に! サポートが終わるPOPってそもそも何? -

第512回

PC

WindowsのPowerShellにおけるワイルドカード -

第511回

PC

TFS/ReFS/FAT/FAT32/exFAT/UDF、Windows 11で扱えるファイルシステムを整理する -

第510回

PC

PowerShellの「共通パラメーター」を理解する -

第509回

PC

Windowsにも実装された、生成AIと他のシステムを接続するためのプロトコル「MCP」とは何か? -

第508回

PC

Scalable Vector Graphics(SVG)そもそも何なのか? -

第507回

PC

Windows 11の「開発者モード」とは何か? -

第506回

PC

Windows 11は早くも来秋登場の26H2プレビューの準備が始まる - この連載の一覧へ