ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第701回

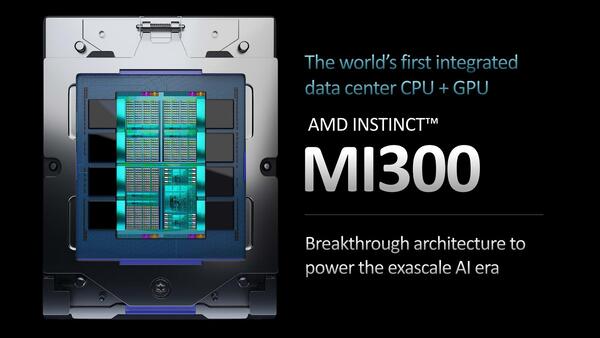

性能が8倍に向上したデータセンター向けAPU「Instinct MI300」 AMD CPUロードマップ

2023年01月09日 12時00分更新

さて、ここからもう少し深く見ていきたい。まずSu CEOの説明によれば5nmチップレットが9個、6nmチップレットが4つなのだが、まずこの数が上の画像と全然合っていない。

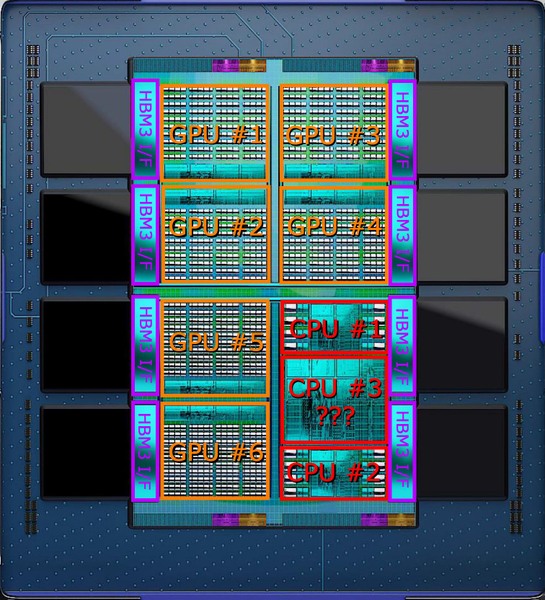

下の画像はスライドからパッケージ部を大きく引き伸ばした上で試しにレイアウトを分類してみた構図だ。

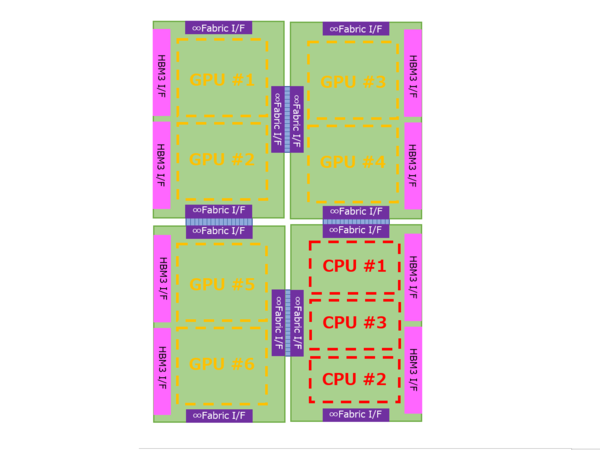

構造としては、上層にCPUチップレット×3とGPUチップレット×6があり、これはいずれも5nmで製造される。その一方で、下層には6nmで製造されたチップレット×4が配される。このチップレットはHBM3のI/F×2と、インフィニティ・ファブリックのI/F、それとおそらくは大容量の3次キャッシュを持つ形になる。この下層の6nmのチップレットの想像図が下の画像だ。

この4つのチップレットが厳密な意味で同じか? というと少し怪しい。構図で言えば、Sapphire Rapidsの4つのタイルをどう作るかという話と同じである。

上図で言えば、右下と左上、右上と左下はそれぞれ同じにできる「可能性がある」。ただ4つのタイルを完全に同じにするのは難しいだろう。それともう1つ、右下と左上のタイルは同一にできるか? というと不可能ではないが難しいだろう。

左上はCDNA 3のタイルが2つ載り、右下はZen 4のタイルが3つ載る。これを同一のタイルで実装するのはけっこう至難の業である。普通に考えたら別々にするのが妥当だろう。

そして、性能を上げるためには大容量キャッシュはどうしても必要になる。HBM3は合計の帯域は凄まじいが、GPUタイルあたり1つ、CPUに至っては3タイルで2つなので、実はCPU/GPUの演算ユニットあたりの帯域で考えるとそれほど大きいものではない。

加えて言えば、HBMはメモリーアクセスのレイテンシーが大きい。同様に大量のHBM2eを集積するPonte VecchioはRAMBOキャッシュを別タイルの形で実装しているし、Instinct MI250Xにしてもタイルあたり8MBの2次キャッシュを搭載している。

これはMI300も同じで、CUの塊とは別に大きなブロックがある。おそらく5nmのタイルの方に2次キャシュを搭載しており、それとは別に3次キャッシュを6nmのタイルの方に実装している、と筆者は考えている。

ちなみにGraphCoreのBOWや、Meteor Lakeのように、この下側のタイルがパワーデリバリー用という可能性も皆無ではないが、実際には違うと考えている。それはプロセスに起因する。

GraphCoreのBOWは公開されていない(TSMCの40nmという説もあるが、公式発表はない)が、Meteor LakeはIntel 22FFLである。連載658回でも説明したが、そもそもパワーデリバリー用であればTSMC N6である必要はまったくなく、もっと安価な28nmや40nmなどでも十分お釣りがくる。

もちろんHBMのI/Fとインフィニティ・ファブリックのI/Fが必要なので、そのあたりを勘案するとN6の方が都合が良いのはわかるが、N6のウェハーを使ってパワーデリバリーというのは、あまりにコスト的に無駄がありすぎる。

それに、もしパワーデリバリーが本当に必要なら、N5タイルとN6タイルの下に、さらにパワーデリバリー用の階層を設けることも不可能ではない。逆に言えば、N6タイルはそれ以外の用途に使うと考えた方がいいだろう。そしてN6は大容量のキャッシュの構成に都合がいい、という話はRadeon RX 7900シリーズの説明で述べたとおりだ。

さて、GPUの方はこれでいいとして、問題はCPUの方だ。MI300は24コアのZen 4コアを搭載する。ということは普通に考えれば8コアのタイル×3だ。実際下の画像を見ると、CPU #1とCPU #2は普通の8コアタイルだ。

寸法から言って、Ryzen 7000シリーズやEPYC 9004シリーズのCCDとは異なる(3次キャッシュがやや大きめ?)ように見えるが、そもそもRyzen 7000シリーズやEPYC 9004シリーズのCCDがそのまま使えるとは限らない。こちらは普通のオーガニックパッケージにC4 Bumpの形で実装される。一方Instinct MI300は3D積層なので、SoICに向けた構造が必要になる。

それはともかくとして#1と#2はまだ理解できる。理解できないのが倍近くのサイズのCPU #3である。構造的にはこれがキャッシュにしか見えないのだが、するとCPUコアの数が足りない。

そもそも上の画像のCGが本当に正確なのか? というあたりから疑わないといけなくなっているのだが、今回実物が示されたものの、CGと一緒かどうかを判断するにはやや解像度が足りない。ということで、この件はもう少し詳細がわかるまで先送りとさせていただきたい。

この連載の記事

-

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 - この連載の一覧へ