ほとんど使うことのない5Vと3.3Vはもう必要ない

既存の電源の構造がわかったところで話を戻すと、昨今の電源は大容量化や80PLUS認証に代表される高効率化のために、いろいろと回路が複雑化していることがわかるだろう。

その一方で、ニーズそのものにも変化が出てきた。まず今までと異なり、マザーボードの上で5Vはもとより3.3Vを利用するニーズが急激に減ってきている。昨今マザーボードで利用されるさまざまなICやLSIの動作電圧を見ると、もう5Vを使うものはほぼ皆無であり、3.3Vもかなり少ない(PMICやMCUの中にはまだ3.3V対応のものもわずかに存在する)。

昨今の主流は1.8Vや1.5Vといったより低い電圧で動作するものであり、結局マザーボード上にVRM(電圧レギュレーターモジュール)を搭載して、こうした電圧を生成することになっている。

その場合、3.3Vや5Vから生成するよりも、12Vから生成する方が効率が良い。もちろんこれは「どうやって生成するか」にもかかってくる話で、例えばLDO(Low Drop Out)タイプのレギュレーターでは、生成電圧と元の電圧がなるべく近い方が効率が良い。

ところが3.3Vから1.8VをLDOで生成する場合、45%近くが熱となって消費されるという効率の悪さになることを考えると、DC/DCコンバーターを搭載するのは必須であり、であれば+12Vを使う方が供給電流の少なさを考えれば得策である(*2)。

つまりマザーボード上で+3.3Vや+5Vを使うニーズは、現在はほとんどなくなっている。厳密に言えば、PCI Expressの拡張スロットには+3.3Vを最大3Aまで供給するオプションがあり、これにATX12Vの3.3Vを当てているという実装が当初は多かったが、最近は12Vから3.3Vを生成して供給するパターンが増えてきている。こうなると、もう3.3Vもなくて構わない。

+5VSBも最近はこれを使うケースはかなり減っている(5Vのままだと非常に使いにくい)し、-12Vに至っては過去との互換性を保つためだけなので、使っているという話はまったく聞いたことがない。

(*2) 例えば1.8V/1AをDC/DCコンバーターで生成する場合、変換効率を90%とすると+3.3Vなら600mA、+5Vなら400mA、+12Vなら167mAとなり、+12Vで作るのが一番電流が少なくて済む。「電流が少ない=配線などによる損失が少ない」につながるので高効率になるわけだ。

これは実はペリフェラルにも言える。昔と異なり、最近は光学ドライブを本体に内蔵するケースは大幅に減ったし、ストレージもNVMe M.2 SSDやU.2 SSDなどになってくると、もうペリフェラルコネクターそのものがほとんど使われなくなりつつある。

もちろんケースファン用にまだ4pinコネクターを使っているという人は多いかと思われるが、ここでも5Vを使うのはまれで、ほとんどが12Vファンを利用しているので、+5Vはかなり要らない子になりつつある。

SATA SSDとSATA HDDも、もともと3.3Vなしで動作しており、それもあって3.3Vそのものがほとんど使われていないし、そもそもSATA SSD/HDDのニーズが減りつつあるのが現在のPCである。

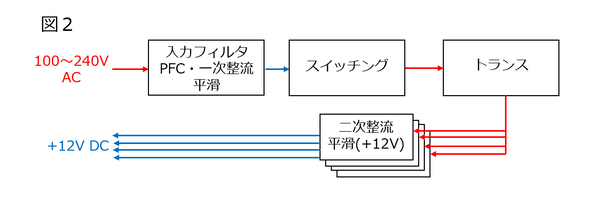

「なら12V以外全部廃止すればシンプルで安価になるのでは?」というのがATX12VOの基本的な発想である。上図の基本的な構造を変えないままでも、12Vのみ出力の電源であれば下図のように大幅に回路が減るうえ、トランスそのものも小型化できる。出力次第では、平滑回路をもっとシンプルにすることもできるだろう。

現在のSFX電源程度のサイズで1000Wは無理にしても500~600W出力を得ることも不可能ではないはずだ。量産効果が効けば、現在のATX12V電源よりも当然価格は下がることが期待できる。

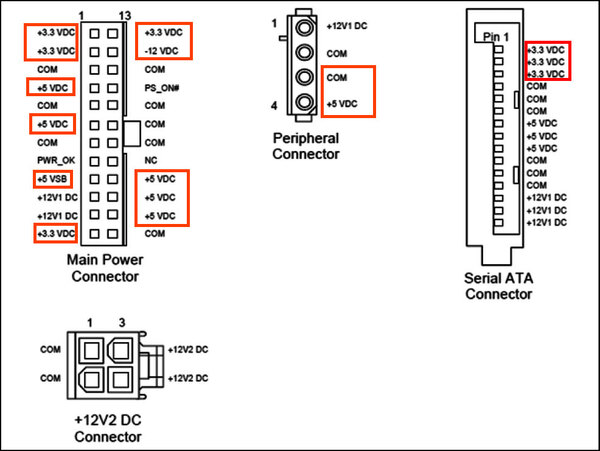

すると、コネクターそのものもシンプルになる。下の画像は現在のATX12Vの24pinコネクターだが、赤枠で囲った部分はもはや不要、ということになる。

4pinのペリフェラルコントローラーそのものはまだ維持されるが、+5V(と、これに対応するCOM端子)は不要である。これは24pinの方も同じで、供給されるのは12Vピンが2つ(実際には新たに+12V SBが追加されるので3pin)しかないので、COM端子を8つも用意する必要はなく、3つあれば十分である。

問題はSATAの電源で、こちらは依然+5V/+12Vが必要である(+3.3Vは切り捨てられた)。これについては、「5Vはマザーボード上で作ればいい」という大胆な発想の転換になった。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ