今回はTiger Lake-Hについて深堀りした情報をお届けしよう。Tiger Lake-HことCore i9-11980HKやXeon W-11955Mなどが5月11日に発表された、という話はKTU氏の記事にまとまっている通りである。実機がないのは筆者も一緒なので、あくまでも公開情報を基にした深堀りとなる。

Tiger Lake-Hのダイサイズは201.4mm2

Tiger Lakeとの大きな違いはダイが1つになったこと

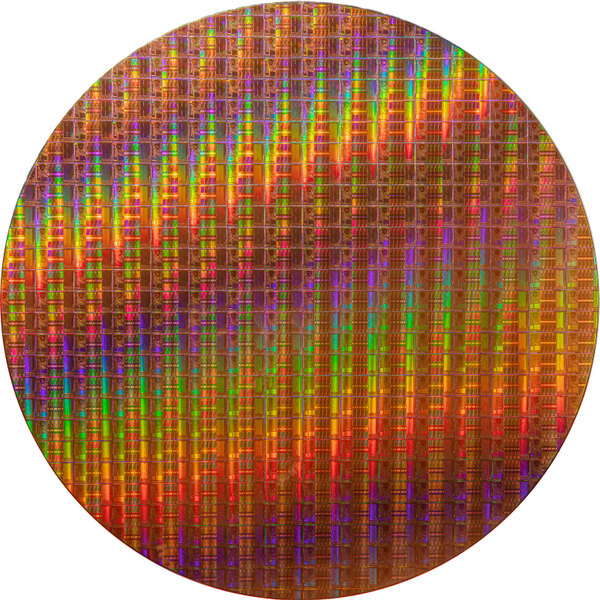

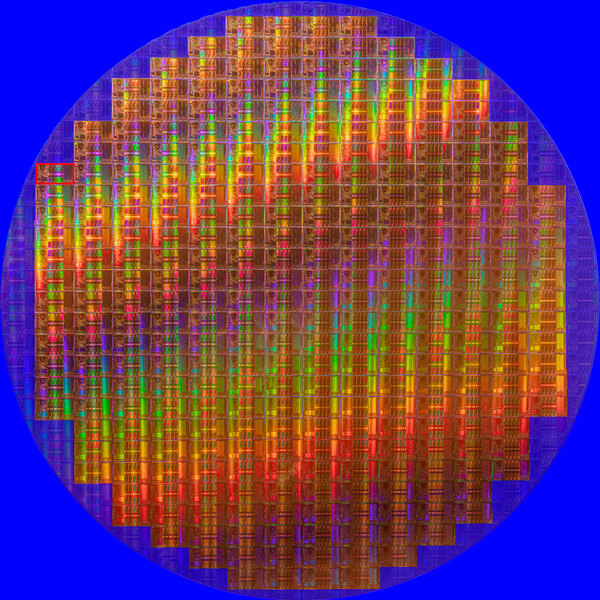

まずはダイサイズについて。下の画像は今回の発表に合わせてインテルから公開された、Tiger Lake-Hのウェハーである。

ここから有効コアのみを抜き出したのが下の画像となる。ごらんのように有効ダイ数は303個に達しており、これはけっこう多そうに見える。

左端の一番上のダイ(赤枠で囲んだところ)はウェハーの縁にギリギリまで接近しており、これが有効かどうか自信がない(Photoshopで拡大してみる限り大丈夫そうに見える)。もしこれが駄目だと、有効ダイ数は302個となる

ただインテルの過去の製品で言えば、Kaby Lakeベースの4コア製品で509個、Coffee Lakeベースの6コア製品で411個、Coffee Lake Refreshベースの8コア製品で344個の有効ダイがあったことを考えると、14nm→10nmで微細化によりトランジスタ密度が上がったとはいえ、それを上回るほどトランジスタの必要数が増えたことで、ダイサイズがやや肥大化したことになる。

ちなみにダイサイズそのものであるが、ウェハーの画像をPhotoshop上でピクセルを数えたところ、縦方向は28.2ダイ分、横方向は15.8ダイ分の寸法となった。ウェハーサイズは300mmなので、1ダイ分の寸法はおおよそ10.6×19.0mmで201.4mm2と算出される。先の例で言えば以下の通り。

| ダイサイズの比較 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Kaby Lakeベース4コア | 126mm2 | |||||

| Coffee Lakeベース6コア | 152mm2 | |||||

| Coffee Lake Refreshベース8コア | 178mm2 | |||||

Coffee Lake Refreshと比較してもまだ13%ほど大きい計算である。1枚のウェハーから取れる数もやはり13.5%ほど減ってるわけで、つじつまがあっている。したがって、これらの数字は大きく間違っていないと思われる。

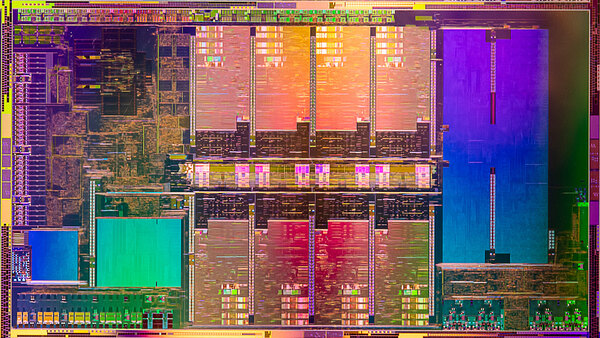

さて、次はなにがこれほど大きくなったか、である。下の画像はやはりインテル提供のダイ画像である。

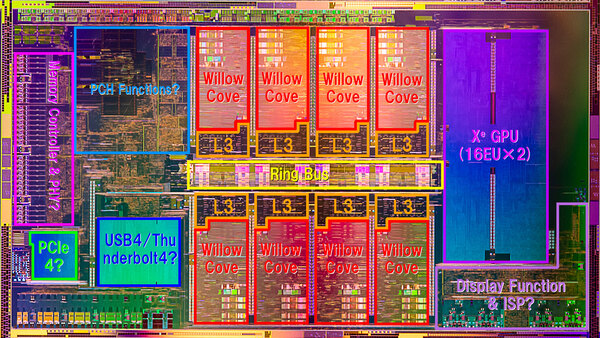

それぞれのブロックの用途を推察してみたのが下の画像となる。中央のWillow Cove×8と3次キャッシュ×8が一番大きな場所を取っているのは見ての通り。ただダイ全体に占める面積で言えば43%程度で、いうほど大きくはない。

そしてその右にあるのがXe GPUとディスプレー関連と思われる出力回路、それにビデオコーデックやISPなどもひょっとしてこのあたりにまとまっているかもしれないが、こちらは全体の26%ほどでしかない(ビデオコーデックやISPはWillow Coveの左側ブロックの可能性もある)。

意外に少ないのはTiger Lake-Hが32EU構成になっているからで、これを96EU構成にした場合、横幅が32%ほど増えて25mmほどになると思われる。ダイサイズで言えば272.5mm2ほどになる計算で、いくらなんでもこれは許容されないだろう。

では残りの31%ほどは? というとWillow Coveの左にあるアンコア部になるのだが、そのアンコア部の下にかなり大きなブロックがデンと控えているのは、おそらくはUSB 4/Thunderbolt 4のコントローラー、それとPCIe 4.0のコントローラーと思われる。

アンコア部の一番下にあるのはPCIeのポート(20レーン分がきっちり見える)、“PCIe4?”のブロックの左にあるのがUSB 4/Thunderbolt 4のポートに見える。

「PCIe4とUSB4/Thunderbolt4のブロックが逆なのでは?」と思われるかもしれないが、Thunderbolt4のコントローラーはけっこうなエリアサイズを喰う(プロトコルハンドリングがいろいろ大変らしい)ことと、USB4もここに含まれることを考えると、こういう並びになるのではないかと考えている。

もう1つ、左端におそらくDDR4/LPDDR4X対応のメモリーコントローラーがあるのは良いとして、その脇にあるブロックは従来のインテルのCoreシリーズに搭載されたアンコア機能だけでなく、PCHがここに入っているものと思われる。

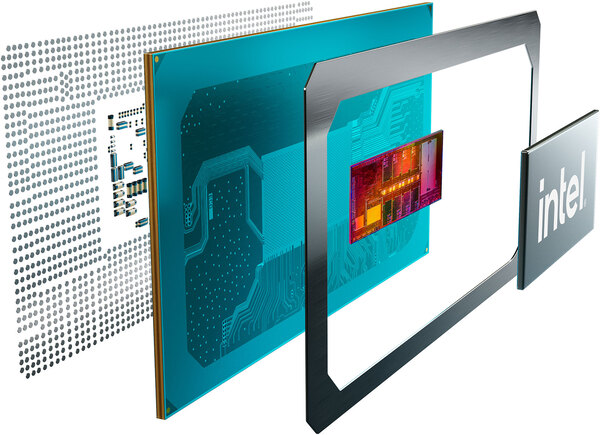

これが従来のTiger Lakeとの大きな差の1つであるが、パッケージの分解写真を見てもダイは1つしかないのがわかる。

この連載の記事

-

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ