業務を変えるkintoneユーザー事例 第80回

とにかくkintoneに情報を集約!コスト削減を実現した鹿児島の現場サポート

乱造された800個のkintoneアプリ でも作成は縛らず整理整頓を効率的に

2020年06月16日 09時00分更新

4月16日に「kintone hive fukuoka vol.5」が福岡で開催された。kintoneのユーザーによる事例紹介や活用事例を発表するイベントだが、新型コロナウィルスの影響によりオンラインでの開催となった。今回は、その中から「様々な問題を解決したkintone」というテーマで現場サポートの永田亮介氏のプレゼンをレポートする。

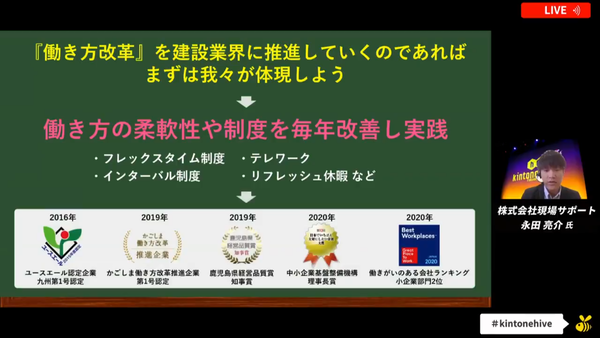

働き方が多様化した結果、勤怠管理が複雑に

鹿児島の現場サポートは、建設産業に新しいワークスタイルを提案し、生産性向上に寄与するという事業方針で、さまざまなクラウドサービスを提供しているIT企業だ。自らも柔軟な働き方ができるように毎年のように新しい制度を取り入れたり、改善している。その結果、2016年には九州初のユースエール認定企業に認定され、その後も中小企業基盤整備機構理事長賞や働きがいのある会社ランキング 小企業部門2位を獲得している。

これを見ると、何も問題ないように見えるが、実は働き方改革を推進したことによって、課題が生まれた。制度が整って働きやすくはなったものの、同時に勤怠管理業務が複雑になってしまったのだ。ルールや制度が多すぎて、エクセルから脱却できなくなるというデメリットも発生した。永田氏が入社した時にはすでにkintoneが導入されていたそうだが、誰がkintoneに移行させるのか、誰ができるのか、ということも分からないため、エクセル管理が続いていたそう。

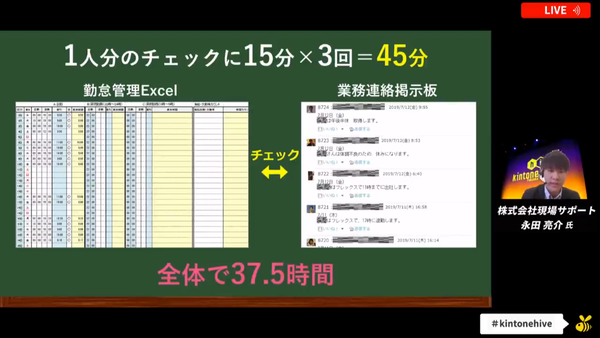

その結果、無駄なチェック業務に膨大な時間が費やされるようになってしまった。出退勤の情報はエクセルに記入しつつ、有給休暇やフレックスタイム制度を利用する場合は、その都度サイボウズオフィスの掲示板にコメントで報告していた。月末には、エクセルと掲示板を比較しながらチェックするのだが、この作業に15分ほどかかってしまう。

勤怠管理は給与に関わる部分なので、自分だけでなく、上長と総務の計3回チェックすることになり、所要時間が45分。これを全社員、50人分行うので、37時間以上が費やされていたのだ。

「月締めしてから給与の振り込み手続きまで、長くても1週間くらいしかないので、すごくばたばたしている状況でした。なにが働き方改革か、と感じました。制度を整えても、業務の生産性が下がってしまっては、意味がないと思います。会社としても、なんとかしなければいけないと思いながらも、リソースを割く余裕がなかったので、先延ばしにしていました」(永田氏)

しびれを切らして勤怠管理アプリを作り始める

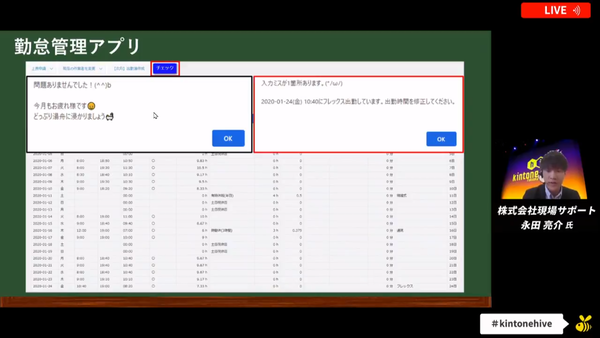

社員側は自分1人分だけだが、上長と総務の負担は大きい。当然、社員が増えれば、上長と総務の業務量はさらに増える。当時サポートセンターにいた永田氏はその様子を見て、しびれを切らして、勝手に勤怠管理のアプリを作り始めた。その結果、最終的に月35時間、約93%の作業時間を削減できた。コストでは年間210万円の削減となり、素晴らしい成果と言える。しかし、単にエクセルをkintoneに移行しただけではこの効果は得られなかったと言う。

アプリを作る前に、業務フロー図を作成したところ、エクセルをkintoneに移行しただけでは何も変わらないことに気がついた。集計作業は少し楽になるが、肝心のチェック作業が減らないためだ。

「チェックに時間がかかるのは、データが別の場所にあるためです。そこで私は掲示板で行っていた業務連絡をkintoneに移行しました。kintoneでは、アプリ間でデータの連携ができます。それを利用して、勤怠管理アプリの中にチェック機能を作りました。ボタンをクリックしたら、業務連絡アプリからデータを取得してきて、勤怠管理アプリのデータと比較するプログラムを作りました。その結果、15分かかっていたチェック作業が1分もかからなくなったのです」(永田氏)

チェックボタンをクリックすると、1秒で結果が表示される。問題がある場合は、その箇所を教えてくれるようになっている。この手のシステムを一から作り込むと相当な時間とコストがかかるが、kintoneなら簡単かつスピーディに作れる。さらに、いろいろな業務をkintoneに移行すればするほどメリットが得られると、永田氏は語る。

「たとえば、今回移行した勤怠管理アプリによって、総労働時間がわかります。その総労働時間と、もともとkintoneで管理していた売り上げ管理アプリのデータを集計するようにカスタマイズすれば、人時の生産性を自動で出すことも可能です。データを連携することでさまざまなことができるようになるのがkintoneのメリットだと思います」(永田氏)

乱立した800個のアプリ 整理整頓の考え方を導入

kintoneでいろいろできるという意識が会社全体に広がり、みんながアプリを作るようになったそう。もちろん、とてもうれしいことだが、なんとアプリの数が800個にもなってしまった。そこで「皆、いらないものを消して」と呼びかけるものの、40個しか消してもらえなかった。

それでも永田氏はアプリ作成を権限で縛ることはしなかった。みんなが自由にアプリを作れるからこそ、スピードが上がるので、それを縛っては元も子もないという想いからだ。そこで、作成ではなく削除する方にフォーカスした。整理整頓の考え方を導入したのだ。

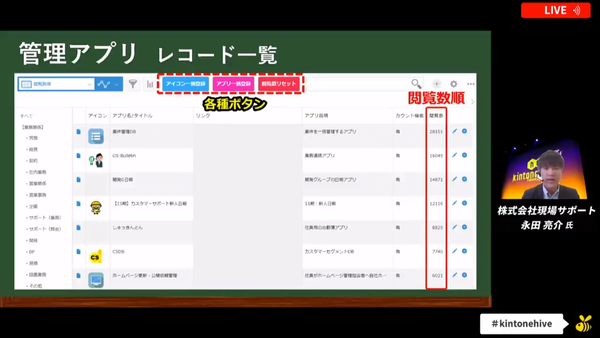

整理すべきは使っていないアプリだが、どう判断するのかが悩みどころ。永田氏はアプリの閲覧数に目を付けた。閲覧数が極端に少ないアプリは使っていないという判断ができるというのだ。

そして、整頓とは、必要な物を簡単に取り出せるようにすること。必要なアプリを簡単に見つけるため、カテゴリ分けやキーワード検索ができるようになればいい。

そこで、永田氏はすべてのアプリを一元管理するアプリを作成した。カテゴリでも探せるし、キーワード検索もできる。以前は、アプリが多すぎて、新入社員がどんなアプリがあるのか把握できない状況だったが、一元管理アプリで解決した。

「閲覧数順に並べれば、よく使うアプリが上の方に来るので、新入社員でもどのアプリが使われているのかが一目でわかります。閲覧数をカウントする仕組みは、アプリのレコードを開いたら、一元管理アプリの閲覧数をプラス1するだけです。そのカウントするプログラムをプラグインにして、アプリ作成時には必ず追加するルールを作りました。それだけ守ってくれれば、今まで通り自由に作っていいよ、としました」(永田氏)

その上で、もう一度削除するように呼びかけたところ、なんと200個のアプリが削除された。一元管理アプリでアプリ管理者を確認できるようになったことで、自分が管理しているアプリを削除できるようになったからだ。さらに、閲覧数がゼロのままのアプリがもう300個あるので、今後500個のアプリを削除していく予定とのこと。稼働するのは300個弱になる。

自分の行なっている業務に疑問を感じなかった人が変わった

「業務改善をはじめたころは、私の方から他の社員に対して、何か困っていることはないか、大変な業務はないか、とヒアリングして回っていました。それが、業務改善を進めるうちに、kintoneでこんなことまでできるんだ、という認識が社員の中に広まって、この業務ももっと改善できるね、もっと効率良くしたいんだけど、と社員の方から依頼が来るようになりました」(永田氏)

これまで、自分が行っている業務に何の疑問も持たなかった人たちが、もっと効率良くする方法はないかと言い出したのだ。この意識の変化が、一番大きい効果だったと永田氏は言う。

「最近は、働き方改革と言う言葉が一人歩きをしていますが、ただ労働時間を減らしても働き方改革にはならないと思います。どうやって減らすかが大切で、業務を見直して、やり方を変えて、効率化して、以前より短い時間で同じ成果を出せるようになることが本当の働き方改革だと思います。そして、何か思いついた時にカタチにしてくれるのがkintoneです。今日ご紹介した事例を見て、業務改善しようかなと思っていただけたら幸いです」と永田氏は締めた。

この連載の記事

-

第216回

デジタル

紙&Excelのメンテナンス業務をフルkintone化したクレーンメンテ広島 -

第215回

デジタル

要件定義と情報共有が足りず闇落ち!からのDXリベンジに成功したさくら税理士法人 -

第214回

デジタル

3年間で2500ものNotesアプリをkintoneに移行した大陽日酸 -

第213回

デジタル

一度は失敗したシステム化 ― KADOKAWAの電子書籍事業におけるkintone導入の軌跡 -

第212回

デジタル

kintoneがつなぐDXのラストワンマイル 牛舎でも、工場でも、屋外でも -

第211回

デジタル

コロナ事務をkintoneで受け止めた北九州市役所 応病与薬で40万枚ペーパーレス化のモリビ -

第210回

デジタル

新入社員が家具職人を変えたアートワークス 弁当アプリをきっかけに年6千時間削減したミエデン -

第209回

デジタル

3年でレガシーシステムをクラウドに刷新 アルペンが語るDX実現の鍵とは -

第208回

デジタル

kintone AWARD 2023開催!kinjoyの光成工業とIT維新を起こした檜垣造船が登壇 -

第207回

デジタル

在庫リスクゼロの生産プラットフォーム「Made by ZOZO」を支えるkintone -

第206回

デジタル

グッズまとった「kintoneのひと」作戦で社内浸透 3年で変わった声優事務所 - この連載の一覧へ