配線のために生産ラインを再構成までした

MCM周り

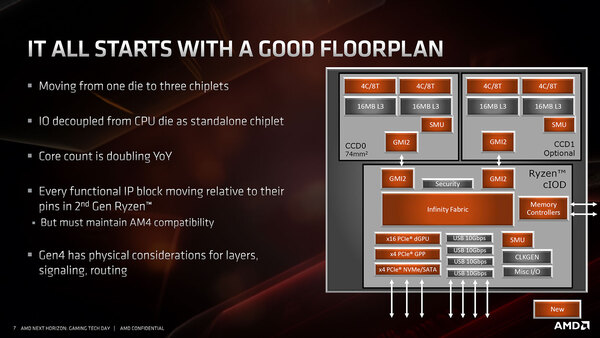

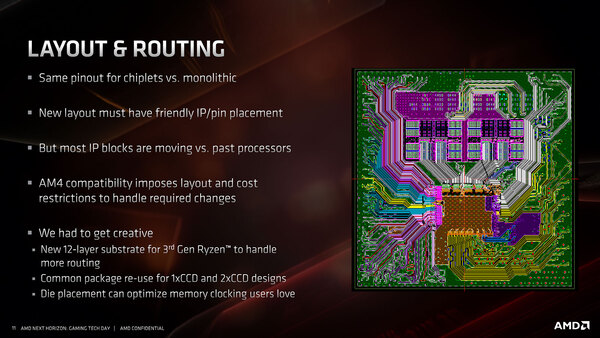

MCM周りについてもいくつか説明があったので紹介しよう。下の画像がRyzen 3000シリーズの内部構成である。

連載496回で、「インフィニティーファブリックのコントローラーがI/Oチップレット側に移動すると、Zen 2内部の制御(それこそSenseMIなどがインフィニティーファブリックの上で実装されている)が遅くならないか?」というのが、CCXを8コアでないかと考えた最大の理由だったのだが、こちらにその回答が入っている。

図中でSMU(System Management Unit)とあるのが、そのインフィニティーファブリックを利用したSenseMIを始めとするさまざまなシステム管理を司る部分である。つまり以下のことがわかる。

- CCXは引き続き4コアベース

- CCD(つまりCPUチップレット)全体の制御は、CCD内のSMUが行なう。同様にcIoD(つまりI/Oチップレット)の制御は、cIoD内のSMUが行なう

構図としては連載496回で図解したZenベースのダイの内部ブロックに近いものになると考えられる。

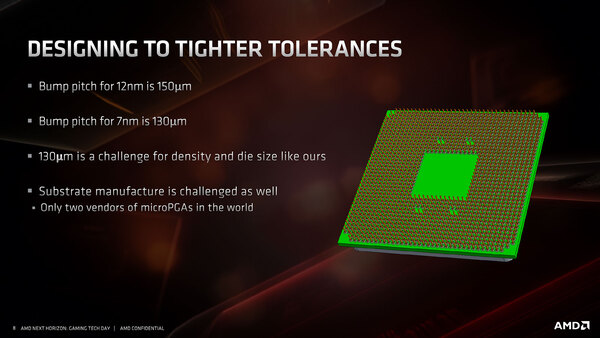

ちなみに一見すると簡単そうに見えるが、実際はI/Oチップレットが従来と同じ150μmピッチのボール状バンプ(メッキで形成した突起状の接続電極)なのに対し、7nmプロセスを使ったCPUチップレットではこれが130μmピッチに狭まったそうだ。

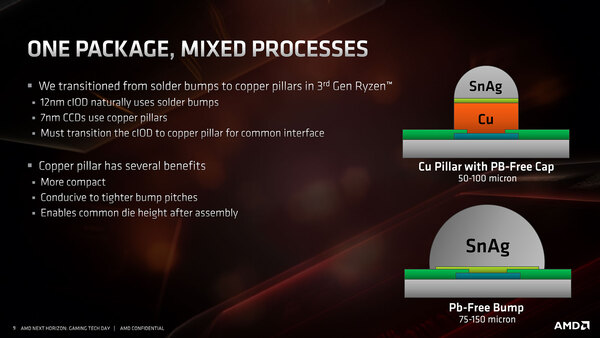

これを解決するために、従来のように配線に直接バンプを構成するのではなく、銅で柱を立て、その上にバンプを形成するという解決案を取ったそうである。

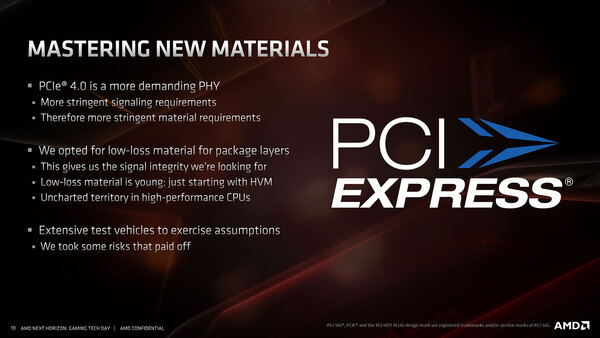

またこのRyzen 3000では既報の通りPCI Express Gen4をサポートするが、16GT/秒に達する信号速度に対応するために、パッケージの材質を改善して損失を減らす工夫が必要だったそうである。

下の画像がそのパッケージ層の配線で、おそらくは一番信号線のレイヤーだと思われるが、中央下のI/Oチップレットとその上に2つ並ぶCPUチップレットの間を直結しているのがインフィニティーファブリックの配線、左側に出ているのがおそらくはDDR4、そしてI/Oチップレットの中央および右上から、パッケージの右側に出ているのがPCI Express Gen4の配線と思われる。

実装もいろいろ大変だったそうで、生産ラインを再構成する必要があったというのも無理ないところである。

ということで、今回はCPU周りを深く掘り下げて解説した。全然性能やラインナップの話まで行けなかったのだが、このあたりはRadeon RX 5700シリーズ周りのまだ触れてない話題と併せて次週紹介する予定だ。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ