日本時間で2018年8月13日22時、AMDは同社のHEDT向けCPU「Ryzen Threadripper」の第2世代ともいえる「Ryzen Threadripper 2990WX(2990WXと略。以下同様)」発売を解禁、同時に秋葉原等では深夜販売も行われた。そして8月31には「Ryzen Threadripper 2950X」の販売も封切られる模様だ。

昨年登場した初代Threadripperは最上位モデル(1950X)が16コア32スレッドであることが話題を呼び、しかもライバルであるインテルの最上位CPU(当時)であったCore i9-7900X(10コア20スレッド)よりもコア数が多く、さらに「米国価格では」安価ということで大きな話題を呼んだ。残念ながらインテルがその後18コア36スレッドの「Core i9-7980XE」を出したことで最強CPUの座からは退いてしまったものの、インテルから奥の手である7980XEを出させた、という意味では1950Xは歴史に残るCPUといえる。

そして今回リリースされる2990WXは、7980XEを上回る脅威の32コア64スレッドCPUである。CCX(CPU Core Complex)を2基つなげたダイをInfinity Fablicでインターコネクトすることで、安価かつ確実にメニーコアCPUを量産化できるというZenアーキテクチャの強みを最大限に発揮させることに成功した製品だ。現在インテルのXeonは最大28コア(こちらはマルチソケット環境前提の製品だが)までしか存在しないため、インテルは前回のように上位CPUをCore i9に降ろして反撃はできない。AMDはいまこの瞬間、HEDT向けCPUとしては他に並ぶもののない、前人未到の領域へ踏み出したのだ。

AMDは今回の第2世代Threadripper製品のターゲットユーザーを2パターン想定しており、米国推奨価格899ドルの2950Xは性能を追求したいエンスージアスト&ゲーマー向け、そして1799ドルの2990WXはクリエイターやイノベーター向けとした。パワーが何より欲しいという点は共通しているが、X付きCPUはホビー寄り、WX付きCPUはプロ寄りの製品ということになるだろう。

気になる国内価格だが、原稿執筆時点では8月31日発売の2950Xは不明だが、発売が封切られた2990WXの初値は23万円程度。“自作ドル円”レートでは1ドル127円、即ち実ドル円レートの15%増し程度の比較的穏当な設定といえるだろう。これもRyzenや先代Threadripperの成功あってこその成果といえる。

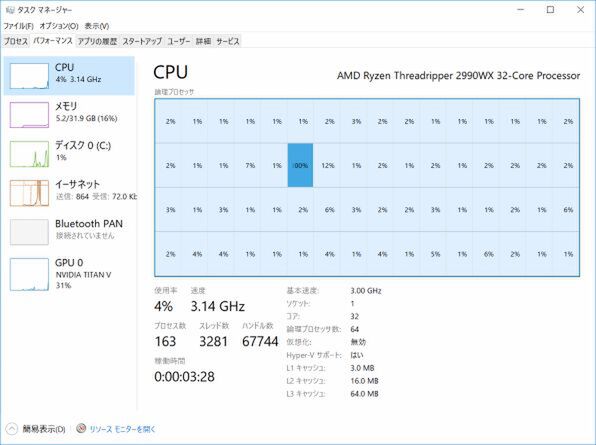

筆者は2990WXおよび2950Xのレビュワー向け評価キットを非常に短期間ながら試す機会に恵まれたので、果たして第2世代Ryzenや先代Threadripperをどの程度突き放してくれるのか、ライバルCore i9-7980XEを破り、名目ともに最強CPUになることができるのか、様々なベンチマークを通じて検証していきたい。

32コア版は4ダイ、16コア版は2ダイ構成

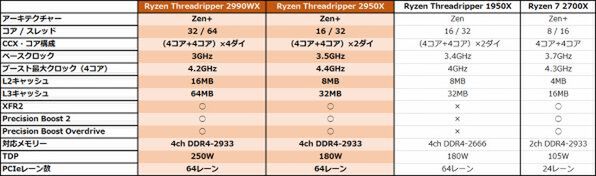

それでは、第2世代Threadripperのスペック部分からチェックしていこう。第2世代Threadripper最大の特徴は、32コア64スレッドの2990WXが4ダイ構成なのに対し、16コア32スレッドの2950Xは2ダイ構成。CCX内の有効コア数を減らして下位モデルを作るのではなく、ダイ数を変えてきたという点は重要だ。

またゲーマー向けである2950Xの基本スペックは1世代前の1950Xとほぼ共通だが、クロックが若干高めに設定されている点も見逃せない。

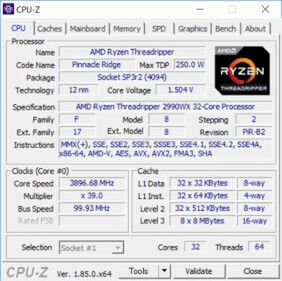

ベースのアーキテクチャは第2世代Ryzenと同じく12nmLP(Leading Performance)プロセスの“Zen+”であるため、CPUのクロックブースト周りの機能も第2世代Ryzen準拠となる。即ち「Precision Boost」は「Precision Boost 2」へ、「XFR」は「XFR2」へ……といった具合である。この辺は第2世代Ryzenのファーストレビュー記事を参照していただきたい。さらに第2世代Threadripperでは「Precision Boost Overdrive」にも対応しているが、これは第2世代Threadripper対応BIOSを備えたX399マザーで有効化できる(後述)。

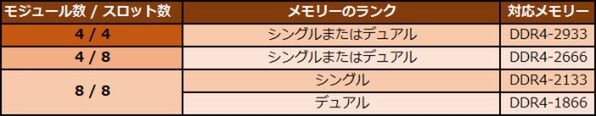

ソケットは従来どおりSocketTR4で、既存のX399マザーの対応BIOSを更新することで動作させることができる。ただし、Zen+になったことでメモリーの最大クロックが最大DDR4-2666からDDR4-2933に引き上げられているので、足回りもやや強化されている。メモリークロックは搭載するメモリーモジュールのランクと枚数により変化する、というRyzenファミリー特有の仕様も共通だが、Ryzenよりもやや制限が緩和されている。

今回はメモリースロット8本にモジュールを4枚追加しての検証だったが、マザー側のXMP(正確にはASUS製マザーのD.O.C.P)を利用してDDR4-2933での動作を確認している。良質なメモリーモジュールを使えば問題ない、というあたりもRyzenと共通のようだ。

メモリーの話が出てきたので、CPUの内部構造の話をしておこう。2ダイ構成の2950Xの内部構造は先代Threadripperと同じ。2基のダイそれぞれにメモリーコントローラーが2chずつ接続され、クアッドチャネル動作を実現している。4ダイ構成の2990WXでもこの構造は変わらない。ダイごとにメモリーコントローラーを持たせればオクタチャネル(8ch)メモリーとなり、X399マザーとの互換性が確保できなくなるからだ。

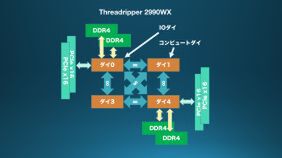

そのため、2990WXの内部トポロジーは以下の図のようになっている。PCI-Express 32レーン分のコントローラーとメモリコントローラー2chを備える“IOダイ”が2基と、外部と直接接触を持たない“コンピュートダイ”2基がInfinity Fabricで相互接続されている。Infinity Fabricの帯域はおおよそ25Gbps(DDR4-3200の場合)あるので十分高速といえるが、IOダイ内のCPUコアの方がコンピュートダイ内のコアよりもメモリーアクセスの点で有利であることは間違いなく、この差異が処理によっては速度に影響し得ることは十分予測できる。

ただし32コア64スレッド化の代償として、2990WXのTDPは250Wに到達した。同社の「FX-9590(TDP220W)」、ライバルの「Core i9-7980XE(TDP165W)」も大幅に超えてきたのは驚くしかない(インテルのTDPは算出方法が違ううえに、半ば形骸化した指標である……という点は脇に置いておこう)。ゆえにマザー側のVRM部の設計や冷却手段もこれに対抗できなければならないし、CPUクーラーも相応に強力なものを選択する必要がある。

この連載の記事

-

第439回

自作PC

暴れ馬すぎる「Core i9-14900KS」、今すぐ使いたい人向けの設定を検証! -

第438回

デジタル

中国向け「Radeon RX 7900 GRE」が突如一般販売開始。その性能はWQHDゲーミングに新たな境地を拓く? -

第437回

自作PC

GeForce RTX 4080 SUPERは高負荷でこそ輝く?最新GeForce&Radeon15モデルとまとめて比較 -

第436回

デジタル

環境によってはGTX 1650に匹敵!?Ryzen 7 8700G&Ryzen 5 8600Gの実力は脅威 -

第435回

デジタル

VRAM 16GB実装でパワーアップできたか?Radeon RX 7600 XT 16GBの実力検証 -

第434回

自作PC

GeForce RTX 4070 Ti SUPERの実力を検証!RTX 4070 Tiと比べてどう変わる? -

第433回

自作PC

GeForce RTX 4070 SUPERの実力は?RTX 4070やRX 7800 XT等とゲームで比較 -

第432回

自作PC

第14世代にもKなしが登場!Core i9-14900からIntel 300まで5製品を一気に斬る -

第431回

デジタル

Zen 4の128スレッドはどこまで強い?Ryzen Threadripper 7000シリーズ検証詳報 -

第430回

デジタル

Zen 4世代で性能が爆上がり!Ryzen Threadripper 7000シリーズ検証速報 -

第429回

自作PC

Core i7-14700Kのゲーム性能は前世代i9相当に!Raptor Lake-S Refreshをゲーム10本で検証 - この連載の一覧へ