スーパーコンピューターの系譜では、主にアメリカのシステムを取り上げており、そこに時々イギリスが混じる(前回のMeikoなど)といった具合だが、この時期米英だけがスパコンに取り組んでいたわけではなく、日本もまた積極的に参加していた。

このあたりの話、概略はWikipediaなどを見ていただければわかるかと思う。この話を真面目に書くとそれだけで連載何本分かになるので、とりあえず今回は触れないでおく。

もちろん他の国がなかったわけではなく、ヨーロッパでもいくつかの試みがなされていた。今回ご紹介するのはそのうちの1つ、ドイツのSUPRENUMである。

SUPRENUM-1

SUPRENUM、ドイツ語での正式名称はSUPerREchner fur NUMerische Anwendungen、英語ではSuper-Computer for Numerical Applicationsだが、ドイツ語表記の短縮形がSUPRENUMになり、これで一般的に通用する。これはドイツの産学協同プロジェクトとして1986年にスタートした。ちなみに参加団体は以下のとおり。

| 研究機関 |

|---|

| GMD(ドイツ国立情報処理研究所 現フラウンホーファー研究機構)傘下の2つの研究施設 KfA(ユーリッヒ原子力研究所 現ユーリッヒ研究センター) KfK(カールスルーエ原子力研究所 現カールスルーエ研究センター) DLR(ドイツ航空宇宙センター) |

| 大学 |

| ダルムシュタット工科大学 ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学ボン(ボン大学) ブラウンシュヴァイク工科大学 ハインリッヒ・ハイネ大学 フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン=ニュルンベルク |

| 企業 |

| シーメンス社KWU ドルニエ航空機製造(現フェアチャイルド) Krupp Atlas Elektronik GmbH(現Atlas Elektronik GmbH) Stollmann GmbH(現Stollmann Entwicklungs- und Vertriebs GmbH) |

これにSuprenum GmbHが加わった。SUPRENUM GmbHは名前の通り、SUPRENUMを製造・販売する目的で設立された会社であり、まずはPhase-1としてSUPRENUM-1の製造に取りかかった。

MIMDのプロセッサーにSIMDのベクトル処理能力を加えた

SUPRENUM-1

SUPRENUM-1はMIMDベースの超並列構成のシステムを目指して構築されることになった。もっとも単純なMIMDというよりもMIMD+ベクトルという、おそろしく重厚なシステムである。

SUPRENUM GmbHのKarl Solchenbach氏が1990年に発表した“SUPRENUM: Architecture and Applications”という論文によれば、コスト性能比を高めるためにSUPRENUMはMIMDの分散メモリー方式のプロセッサーにSIMDのベクトル処理能力を加えたもの、という説明がなされている。

論文は以下のとおり。「100MFLOPSの演算性能を実現する、もっともコスト効率の良いメカニズムはベクトルである。一方スーパーコンピューターをターゲットとしたMIMDのマルチプロセッサーは、単純なFPUユニットを利用してベクトルと同じ性能を得ようとしている」

「それゆえ、パラレリズムを2つのレベルに分け、ローカルではベクトルプロセシング、グローバルでは細粒度のMIMDを構成するSIMD/MIMDのミックスなマルチプロセッサーが一番パワフルなアーキテクチャーとなる」という。いや、それはそうなんだけど……という話である。

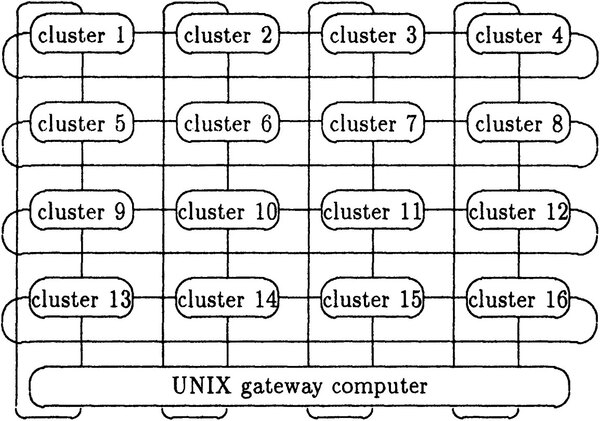

その話は後にして、SUPRENUM-1の中身はどんな感じかというと、下の画像がシステム全景である。16個のコンピューティングクラスターが2次元トーラスで総合接続され、次いでにUnixゲートウェイと接続される仕組みだ。各々のトーラスリング(SUPRENUM-busという名称だそうだ)は200Mbpsの速度となっている。

画像の出典はKarl Solchenbach氏の“SUPRENUM: Architecture and Applications”より。

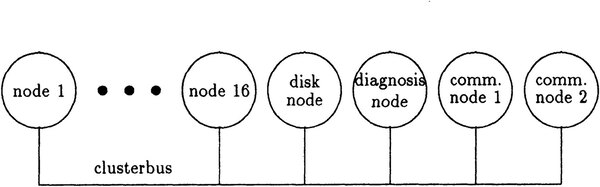

コンピューティングクラスターの中身は、下の画像のように、320MB/秒のクラスターバスという、おそらく共有バスの上に16個のノード+αが接続された形である。

画像の出典はKarl Solchenbach氏の“SUPRENUM: Architecture and Applications”より。

このクラスターバスの実体がなにかはよくわからないのだが、時期や速度を考えると、VMEないしFutureBusの独自拡張版だったのではないかという気がする。

時期的にはVME320はもとよりFutureBus+ですら間に合わないが、VMEのままでは性能はピークで40MB/秒程度でしかない。ただ、後述するようにカードとコネクターは明らかにVMEのようなので、おそらく信号線の増強などで独自にバス幅や信号速度を増やして対応したものと思われる。

(→次ページヘ続く 「20本のキャビネットが並ぶ巨大なシステム」)

この連載の記事

-

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ - この連載の一覧へ