市場を席巻したPentium M

その後継はCoreシリーズに受け継ぐ

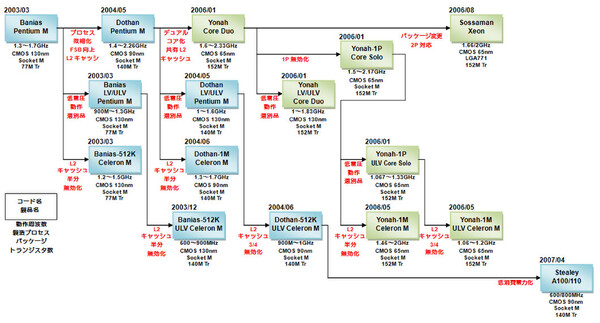

Timnaそのものは2000年の春に初めて公開されたが、これはもう動作するダイの形まで完成した状態だから、設計チームの大半は1999年中旬までには作業が完了しており、そのままBaniasの作業にかかったと思われる。そこから計算するとBaniasが出荷されるまで4年程度の計算になる。

既存のものを一切流用せず新規にCPUを開発したら5年くらいは必要になるため、4年というのはやや短いが、それでも相応に時間がかかったのはやはり再設計が大変だったためだろう。

もちろん、Baniasには性能改善のための機構も含まれていた。スケジューラーの効率を上げるMicroOps Fusionや、スタック操作を改善するDedicated Stack Managerがこれである。あるいは(詳細は今もって明らかにはされていないが)分岐予測の精度をPentium IIIに比べても随分改善したとしている。

ただこれらは、IPC(Inter Process Communication)を引き上げるというよりは、むしろ同じIPCをより少ない電力で実現できるといった類の改善であり、ピーク性能そのものがこれで改善されるものではなかった。

ただ、それでもこれがPentium Mとして登場すると、市場では爆発的に売れることになった。特にノートブック分野での躍進は著しく、これにあわせて始められたCentrinoブランドは市場を席巻するに至る。

ノートPCの市場では、TransmetaがCrusoeを2000年に投入、あわててインテルがPentium IIIベースでULV(Ultra Low Voltage)品を用意する羽目になったりしていたが、これはギリギリまで電圧を落として省電力化したもので、相応に性能も低下した。

ところがPentium Mは当初から省電力向けに設計されていたこともあり、同じ消費電力であれば動作周波数を高めに取れたため、性能面での改善も明確に実現できた。

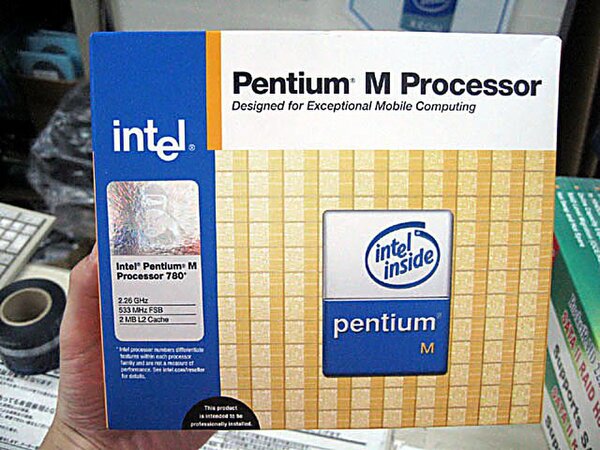

絶対性能という意味では同一周波数のPentium IIIとあまり変わらないのだが、それでも第2世代にあたる90nmプロセスを使ったDothanは最大2.26GHzまで動作周波数が引きあがった。

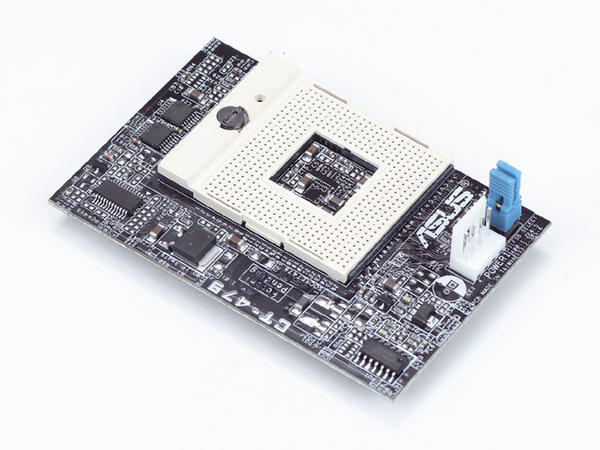

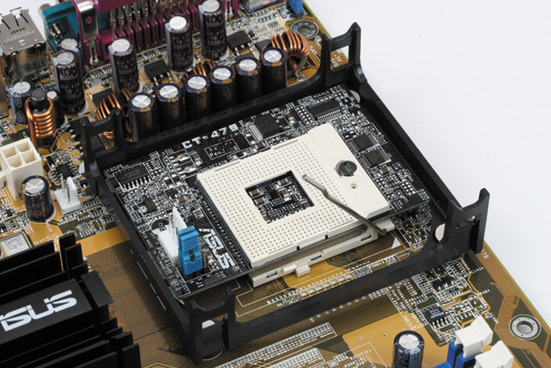

このあたりまで来ると、デスクトップ向けのPentium 4や、そのライバルであるAthlon 64とほぼ互角の性能レンジに達しており、これを狙って自作市場向けにPentium Mのマザーボードが流通したり、あるいはデスクトップ向けのSocket 478にPentium Mを搭載できるアダプター(関連記事)が登場したりして、かなり市場に受け入れられるようになった。

このあたりの成功を受けて、インテルはP4アーキテクチャーの次に、Pentium Mの延長にある製品を投入する決断をしたようだ。それは2004年にTejasのキャンセルを受け、P4アーキテクチャーの先が見えなくなったことと無縁ではないと思われる。

ただし、Pentium MのアーキテクチャーはSSE2にこそ対応しているもののその先はなかったし、またPrescottコアで導入された64bit対応もなされていなかった。モバイル向けのみであれば問題なかったが、デスクトップやサーバーにまで対応するとなるとこれは致命的である。

そこでまず2006年には、Yonahコアを投入する。これは65nmに移行させるとともにデュアルコア化したものである。ここで共有2次キャッシュなどの仕組みを取り込んだが、すでにネイティブ デュアルコア製品として市場に投入していたAthlon 64 X2への対抗馬以上の意味合いはなく、コアの性能を拡張するのに必要な時間を稼ぐための方策であった。

そしてこのYonahコアで若干の時間を稼いでいる間に、内部を64bit化するとともにIPCを引き上げたConroeコアの開発を進める。これが最終的にCore 2として製品投入されたわけだ。

前回も書いたとおりPentium 4/DでPentiumというブランドは一旦廃止されたわけだが、これを受けてかYonahコアはすでにCore Duoというブランドに切り替わっており、その意味ではPentiumなのはBanias/Dothanコアまでということになる。

総崩れになりそうだったPentiumというブランドを最後に支えて一矢報いたのがPentium Mと考えれば良いだろう。2005年7月にリリースされた、2.26GHz駆動でXDbitサポートのPentium M 780が、Pentium Mとしては最後の製品となった。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ