独自フォーマットで鎖国する電子書籍

7月27日、凸版印刷と大日本印刷(DNP)は「電子出版制作・流通協議会」を設立し、東芝、パナソニック、朝日新聞、毎日新聞、NTTドコモなどが参加を表明した。これは総務省・文部科学省・経済産業省の「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」で決まる予定の標準フォーマットを採用して、日本の電子書籍を標準化しようというものだ。

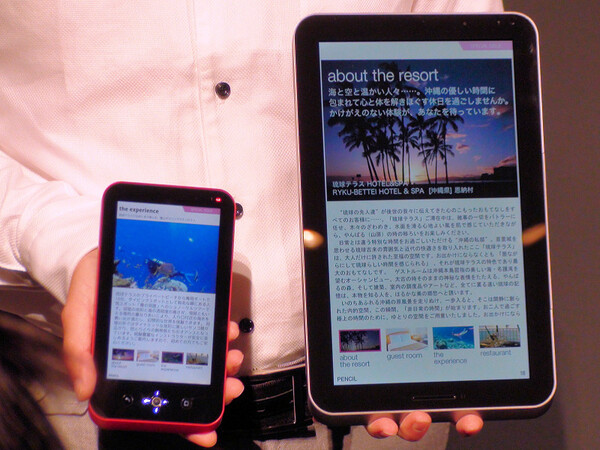

その標準は、XMDFを「中間フォーマット」として使う方向だ。シャープは、次世代XMDFで電子書籍に参入し、これに対応するタブレット端末も年内に発表すると発表した。XMDFというのは一般にはあまり知られていないが、シャープの「ザウルス」用に作られた文書フォーマットで、ガラパゴス携帯での標準規格だ。日本語独特の縦書きやルビなどにきめ細かく対応し、これまで日本で発行された約1万点の電子書籍のほとんどはXMDFで書かれている。

しかしXMDFファイルは独特のソフトウェアでテキスト変換したもので、仕様は非公開。変換には1冊ごとにライセンス料が発生し、データを見るためには守秘契約を結ばなければならない。国際標準フォーマットであるEPUB(アップルのiBooksなどで採用されている)とも互換性がないので、日本以外では読めないし、海外のファイルもXMDF端末では読めない。

HTMLやJavaScriptのようなオープン規格が世界標準になっている時代に、こんなファイルで標準化したら、出版業界は未来永劫シャープにライセンス料を払わなければならない。そもそも国内標準なんか必要ないのである。私の経営しているアゴラブックスでは、ブラウザさえあれば読める「AJAXリーダー」を使っており、著者がOKすればPDFファイルでもダウンロードできる。アップルのiBooksでもアマゾンのKindleでもPDFはサポートしているので、これとEPUBがあれば十分だ。EPUBの日本語版は未完成だが、今でも使える。

なぜ日本の出版社や印刷会社は、グローバル化を拒むのだろうか。前述の協議会の高波光一会長(DNP副会長)によれば「出版・印刷業界でアップルやアマゾンが中心となると、組版の文化など、日本の特殊性が失われる可能性がある。日本の文化を守ることが目的」だという。メディア企業が「文化」を口にしたときは、たいてい「既得権」と翻訳した方がいい。この場合も「出版業界のインフラをおさえてきた印刷業界の既得権を外資におかされたくない」と言い換えると意味が通じる。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

日本のITはなぜ終わったのか -

第144回

トピックス

電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -

第143回

トピックス

グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -

第142回

トピックス

アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -

第141回

トピックス

ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -

第140回

トピックス

ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -

第139回

トピックス

電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -

第138回

トピックス

原発事故で迷走する政府の情報管理 -

第137回

トピックス

大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -

第136回

トピックス

拝啓 NHK会長様 -

第135回

トピックス

新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ