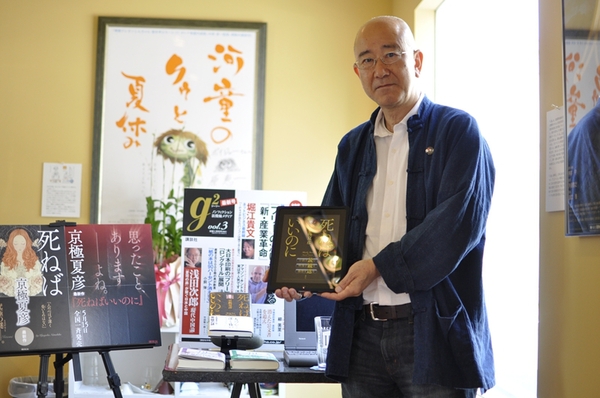

1992年の設立以来、電子書籍に取り組んできた株式会社ボイジャー代表の萩野正昭氏。「電子書籍元年」などと騒がれるずっと以前から書籍ビューワ、フォーマットそして流通システムの開拓に尽力してきた人物だ。

ボイジャーは、講談社との関係が深い。先日話題を集めた京極夏彦氏の新刊『死ねばいいのに』の電子化も手がけている。また萩野氏が“2008年7月から2009年5月までに計458本のコミックを申請したところ約35%に当たる161本が配信拒否された”と公表して(朝日新聞2010年5月28日付)、Appleの審査の実情を紹介し、一石を投じたことも記憶に新しい。

今回は、日本における電子書籍の生き字引的存在とも言える萩野氏に、連載第4回で取り上げたiBooksにおける審査の問題、そして前回整理を試みた電子書籍フォーマットを中心に話を聞いた。

Appleの表現に対する審査姿勢は大いに疑問だが……

――『働きマン』『ドラゴン桜』といった一般作もリジェクトされたリストに名を連ねるなど、「表現」に対する規制という意味では、いわゆる「非実在少年問題」よりも重大ではないかとすら思えます。

萩野 ボイジャーとしても、Appleとはエキスパンドブック(ボイジャーが1993年に開発した電子書籍フォーマット。拡張子は「.ebk」)の取り組みをきっかけとして、長いつきあいがあります。

自由な気風を持つAppleがこのような審査の姿勢で臨んでいることは残念ですね。性的な表現、Appleに関する言及が含まれていればリジェクトされるというのはよく知られるようになりました。

ただ、2009年の9月以降、iTunes Storeでは「レーティング」の仕組みが導入されました。これによって、今後は(成人認証を経れば書籍を読むことができるといった)状況の改善は期待できるのかもしれません。

とはいうものの、一企業がその一存で流通のルールを変えられること、そして関係者がそれに右往左往せざるを得ないというのは、決して愉快なことではないと思います。

審査が追いつかない? 「60人体制で毎週1万タイトル以上審査」

――東京都の規制の議論は、流通という面では「売り場の隔離」という制限の是非であるわけですが、現状のiBooksは「そもそも売り場に置くことができない(存在しないことになる)」という意味で、より重大です。

萩野 審査は米国で、現在はどうやら約60人体制で毎週1万タイトル以上を対象に行なっているという話を聞きます。

各国の言語には精通したスタッフが対応していると思うのですが、相当な物量が一気に押し寄せている状況ですので、ガイドラインに沿ってどんどん審査しなければならず、ストーリー・文脈のなかでどう扱われているのか、といった対応は難しいのでしょう。

Appleからは、「シリーズタイトルを個別に審査に出さないように」「iPhoneとiPad両方に対応する形(ユニバーサル)で審査提出するように」といった通達が届いていますが、まさに物量との戦いといった様相になっていることは想像がつきます。

また、In App Purchase(アプリ内で追加コンテンツなどを課金できる仕組み)を推奨しているのも最近の特徴です。電子書籍のビューワアプリを審査するので、コンテンツはAppStoreからではなく、コンテンツプロバイダーから配信する仕組みを取りなさいということですね。

「○○先生の作品が読めるのは××ビューワだけ」は避けるべき

――Appleも試行錯誤しながら、批判や要望には応えようとしているといえるかもしれませんね。一方で、自社のiBooksを優遇するためにアプリ形式の独自ビューワを規制するのではないかという懸念もありますが。

萩野 そういう懸念は常についてまわるとは思いますが、ではAmazonのKindleビューワや、今後登場が予想される、Googleブックスのビューワアプリなどを果たして規制できるのか。難しいんじゃないでしょうか?

――なるほど。では、書き手や送り手の側から見たときはどうでしょうか? 連載第4回にご登場いただいた藤井あや氏のように、表現規制を嫌ってiBooksではなくKindleを選択するクリエイターも登場しています。

萩野 大前提として「特定のビューワ・環境でないと読むことができない」という制約を設けてはいけない、と考えています。紙の本にはそんな制約なんてない。審査の問題は確かにありますが、より本質的な問題は、「それ(どんな環境でも電子書籍を読める)を遮っているのは誰か? あるいは何なのか?」という点でしょう。

ボイジャーとしても、自分たち自身にもその問いかけを持ちながら、日々電子書籍に取り組んでいるんです。そういった問題が起こるとも知らず、かつてAppleのPower bookでしか読めないエキスパンドブックを一所懸命作り続けていた、という反省がその背景にはあるんですよ。

この連載の記事

-

第102回

ビジネス

70歳以上の伝説級アニメーターが集結! かつての『ドラえもん』チーム中心に木上益治さんの遺作をアニメ化 -

第101回

ビジネス

アニメーター木上益治さんの遺作絵本が35年の時を経てアニメになるまで -

第100回

ビジネス

『THE FIRST SLAM DUNK』で契約トラブルは一切なし! アニメスタジオはリーガルテック導入で契約を武器にする -

第99回

ビジネス

『THE FIRST SLAM DUNK』を手掛けたダンデライオン代表が語る「契約データベース」をアニメスタジオで導入した理由 -

第98回

ビジネス

生成AIはいずれ創造性を獲得する。そのときクリエイターに価値はある? -

第97回

ビジネス

生成AIへの違和感と私たちはどう向き合うべき? AI倫理の基本書の訳者はこう考える -

第96回

ビジネス

AIとWeb3が日本の音楽業界を次世代に進化させる -

第95回

ビジネス

なぜ日本の音楽業界は(海外のように)ストリーミングでV字回復しないのか? -

第94回

ビジネス

縦読みマンガにはノベルゲーム的な楽しさがある――ジャンプTOON 浅田統括編集長に聞いた -

第93回

ビジネス

縦読みマンガにジャンプが見いだした勝機――ジャンプTOON 浅田統括編集長が語る -

第92回

ビジネス

深刻なアニメの原画マン不足「100人に声をかけて1人確保がやっと」 - この連載の一覧へ