Katmai→Coppermine→Tualatinと続いたPentium III

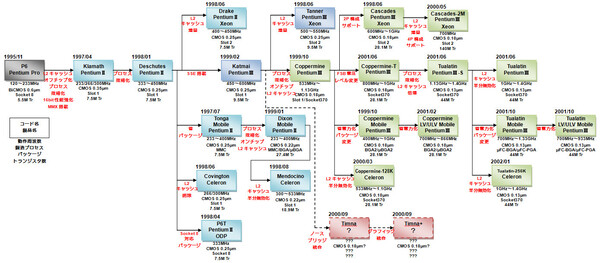

MendocinoコアのCeleronがDeschutesに性能面で肉薄してしまった問題に対応するために、インテルは1999年2月に、拡張命令「SSE」を搭載した「Katmai」コアの「Pentium III」をリリースする。これで(パイプライン段数増加の効果もあり)600MHzまで動作周波数を引き上げた。

さらに同年10月には、0.18μmプロセスを採用した「Coppermine」コアのPentium IIIをリリースする。このCoppermineでは、ついに2次キャッシュをオンチップ化することに成功。そうなるとカートリッジ形状で提供する必要がなくなるので、新しく導入されたパッケージが「Socket 370」である。ただし、いきなり全量切り替えてしまうと既存のユーザーの切捨てになるため、当初CoppermineはSlot 1とSocket 370の両パッケージでリリースされた。

ちなみに、Katmaiをベースに「Pentium III Xeon」(Tanner)がリリースされるが、これは「Drake」(Deschutesのキャッシュ増量版Pentium II Xeon)同様に、2次キャッシュを大容量化してSlot 2に移行したものだ。

またKatmaiをベースに、ノースブリッジまでワンチップ化して低価格向け製品を狙った「Timna」や、そこにグラフィックス機能も統合した「Timna+」も開発が始められていた。しかし、これらは2000年9月に計画が中止される。最大の要因はメモリーシステムにDirect RDRAMを利用しようとしたこと。Direct RDRAMを使うとシステムコストが全然下がらない(むしろ上がる)ので、差別化できないと判断されたためだ。このTimna/Timna+の開発はイスラエルのデザインセンターが担当しており、彼らはこの時の知見を、のちのPentium Mの開発に生かすことになる。

話を元に戻すと、このCoppermineもまた、多くの製品が登場することになった。まず、Xeon向けには「Cascades」が投入されるが、これは2プロセッサー対応を有効にしただけで、中身はCoppermineそのものである。ただし、これでは4プロセッサー構成以上には使えないため、Cascadesの2次キャッシュを2MBまで増量した(Coppermineは256KB)「Cascades-2M」を2000年にリリースする。

ちなみに、Coppermine/Cascadesのダイサイズは100mm2台だが※1、Cascades-2Mのダイサイズは375mm2に達している。またCascades-2Mの2次キャッシュを半分殺した「Cascades-1M」も同時にリリースされている。

※1 ステッピングによってダイサイズは若干異なり、当初は106mm2だったが、最終的には100mm2まで縮小している。

またモバイル向けには、Coppermineをそのままの形で「Mobile Pentium III」としてリリースした。さらに、Transmetaの「Crusoe」対抗のために、Coppermineから省電力でも動作する選別品を「低電圧版(LV)Mobile Pentium III」「超低電圧版(ULV)Mobile Pentium III」として、ラインナップすることになった。また低価格向けには、Coppermineの2次キャッシュを半分無効化した「Coppermine-128K」が2000年3月にCeleronとしてリリースされている。

これに続いて、インテルは0.13μmプロセスへの移行を予定するが、この0.13μmプロセスではFSBの信号レベルを、従来の1.5Vから1.25Vに引き下げる必要があった。そこで機械的形状は変えないまま、新しい1.25VのFSBを用意した。違いを区別するために、従来の1.5V対応ソケットが「Legacy PGA370」、新しい1.25V対応のものは「Flexible PGA370」と称するようになった。

後方互換性は維持されたので、Flexible PGA370に対応したマザーボードは1.5V対応のCPUも利用できた。しかしLegacy PGA370対応マザーボードは1.25V対応のCPUが使えないので、ちょっと厄介な状況になった。この移行をスムーズに行なうため、Coppermineコアのまま信号レベルを1.25Vに落とせるようにしたのが、2001年6月に登場した「Coppermine-T」だ。同時に、0.13μmプロセスに移行した「Tualatin」コアのPentium IIIおよびサーバー向けCPUの「Pentium III-S」もリリースされる。

この2001年というのは、インテルがPentium 4を発表した時期でもある。というのも、2000年3月にインテルとAMDは「どちらが先に1GHz駆動のCPUをリリースするか」で争った挙句、僅差でAMDの「Athlon」に先を越される羽目になった。また、0.18μmプロセスでは最大1.13GHzまで達するものの、動作が不安定なために回収される騒ぎになっていた。こうしたことを受け、インテルはメインストリーム向け製品をPentium IIIからPentium 4に切り替えることを決断する。

こうした動きを受けて、Coppermine-TやTualatinはむしろ「Pentium 4の普及の妨げになる」と判断されたのか、積極的に販売する方向に向かわなかった。Coppermine-Tは(信号電圧を1.25Vに下げられるにも関わらず)1.5V駆動としてリリースされたし、Tualatinも2次キャッシュを倍増したものは、サーバー向けのPentium III-Sとしてリリースされただけ。デスクトップ向けには2次キャッシュ容量を半分に減らした形でリリースされる。

もっとも、モバイルおよび組み込み向けには、その後も長くTualatinが使われた。Pentium 4の消費電力と発熱は、到底モバイルや組み込み向けに耐えられるものではなかったからだ。結果として、2003年にPentium Mが登場するまでの間、TualatinベースのMobile Pentium IIIは使われ続けた。その意味では、P6直系のアーキテクチャーは1995年から2003年まで、8年に渡って使われ続けたことになる。

今回のまとめ

・商標の問題もあり、名称を「Pentium」と改めた「P5」コアの新CPUは93年に登場した。CPU性能は強化されたものの、初期はチップセットに足を引っ張られたり、バグの発覚で回収騒ぎになったりと難産だった。

・MMX PentiumでPentium世代の足場を築いたインテルは、95年に「Pentium Pro」を投入する。16bitコードの処理性能の低さやコストの高さから、デスクトップPC分野では苦戦するも、サーバー分野では長く使われた。

・コストを下げて性能を上げたPentium II世代は、低価格路線CPU「Celeron」の登場や、キャッシュを一体型にした「Coppermine」コアの登場で、P6アーキテクチャー普及の立役者となった。

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ