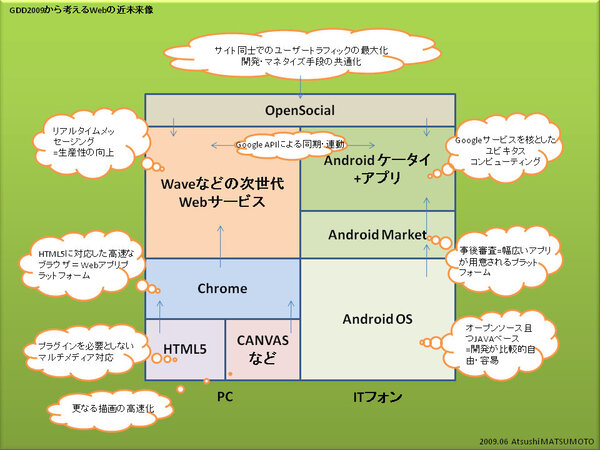

コミュニティというC

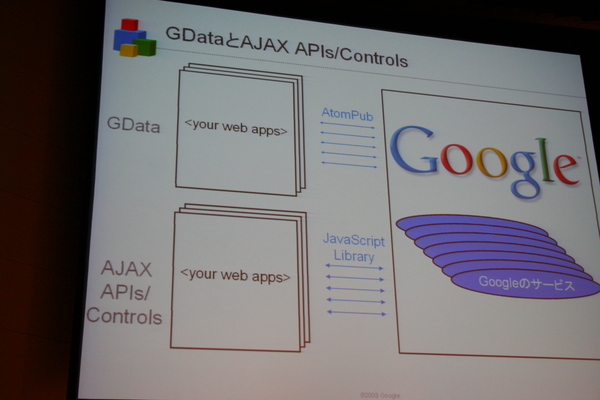

再びマイクを手にした及川氏は、Google DataとGoogle AJAX APIを紹介する。これらは、GoogleのサービスリソースにAtomやJavaScriptなどでアクセスする機構であり、Google AJAX APIs/Controlsを使うと、ウィザードによる作成支援も可能と及川氏は述べた。

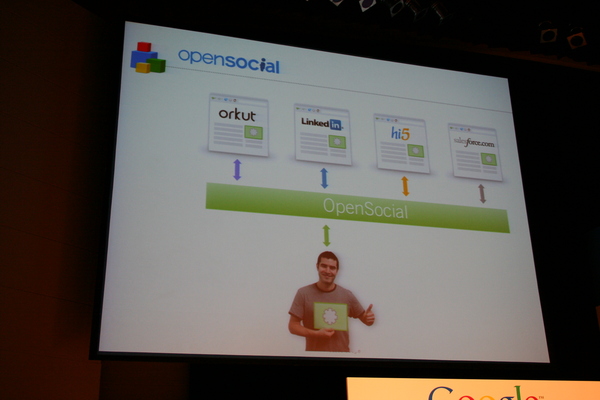

そして、3つのCにもう1つ新たに加わるのが、Community(コミュニティ)であるという。すなわち、ソーシャルWebだ。OpenSocialは、さまざまなSNSサイト(コンテナ)の共通APIとして、特定SNSに特化しない汎用的なアプリケーションの開発を可能にすることを目的とした仕様である。

リクルート メディアテクノロジーラボの近藤知彦氏と川崎有亮氏は、自社のOpenSocialへの取り組みを説明し、ドコイク?を例にGoogleサービスとの連携が簡単に可能であることを披露した。ただ日本語処理の問題や仕様全体が明確でないなどの指摘が壇上で発言されるなど、現状への不満も垣間見せることとなった。

続いてGoogle ソフトウェアエンジニアの加藤定幸氏が、Adobe FlashのActionScriptを使ってGoogle MapsにネイティブにアクセスできるGoogle Maps API for Flashのデモを試みたが、通信制限の問題で実行できないという残念な出来事となった。これについては午後のセッションで雪辱が果たされたので、続報記事で詳細をお伝えする予定だ。

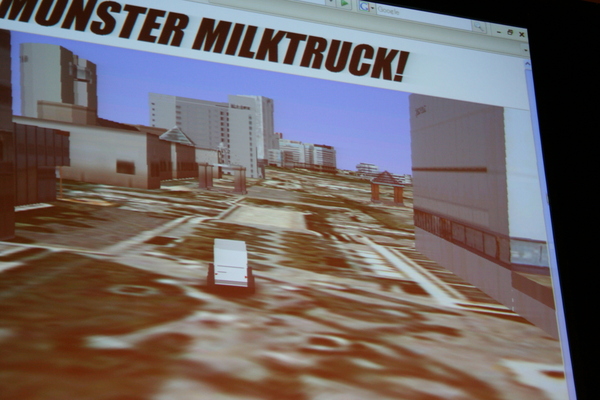

Google シニアデベロッパープログラムエンジニアのMano Marks氏は、立体的な地球地図を表示するGoogle Earthにアクセスする、Google Earthプラグイン(現時点ではWindowsのみ。MacOSおよびLinuxには順次対応予定)を使ってブラウザ上でSketchUpで作成されたモデルを表示したり、リアルタイムに操作するドライブゲームで聴衆を楽しませた。

Google 製品企画本部長の辻野晃一郎氏

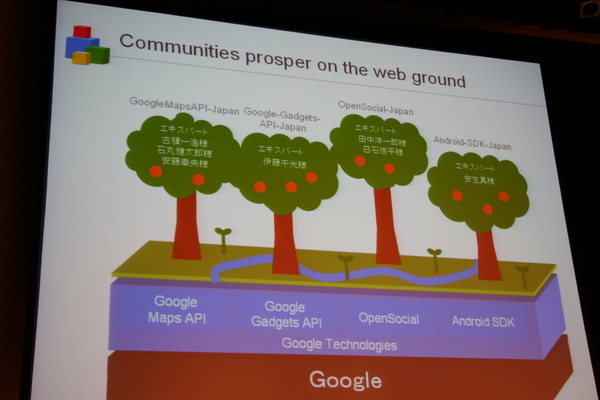

このほか、RESTfulなプロトコル実装として、Chart API、Google Static Maps API、AJAX APIsの例が及川氏より示された。そして最後に登壇したのが、かつてソニー社でVAIO PC事業の創業やコクーンの事業責任者を務め、現在はGoogle 製品企画本部長に就く辻野晃一郎氏だ。辻野氏は、Googleの技術に根差したAPIやツール、ドキュメントを公開し、技術者との交流の場を設けることで、コミュニティ形成の促進を図る目論みを述べた。そして、その一環として、Google認定API Expert制度とその最初のエキスパートたちをこの場所で初めて発表した(本制度と認定エキスパートたちの様子については続報記事でお伝えする)。さらに、Google APIのドキュメントの多数の日本語訳を本日公開したことも、この場で発表された(詳細)。

辻野氏は、ソーシャル関係の発展を意味する「Be Social」というキーワードを力強く述べて基調講演を締め括った。続報記事では、午後に行われた各セッションの模様、それにGoogleの技術者たちの本音に迫る内容をお伝えする予定だ。お楽しみに。