縮小する予定の補償金を拡大?

制度や法律は前例を大事にするので、なぜそうなっているのか分からないまま漫然と引き継がれ、ある日突然、火を噴くことがある。年金制度をめぐる混乱などはその一例だが、5月8日に文化庁が文化審議会に提案した私的録音録画補償金制度の改正案(ITmediaの記事)も、そういう奇怪な規制の典型である。

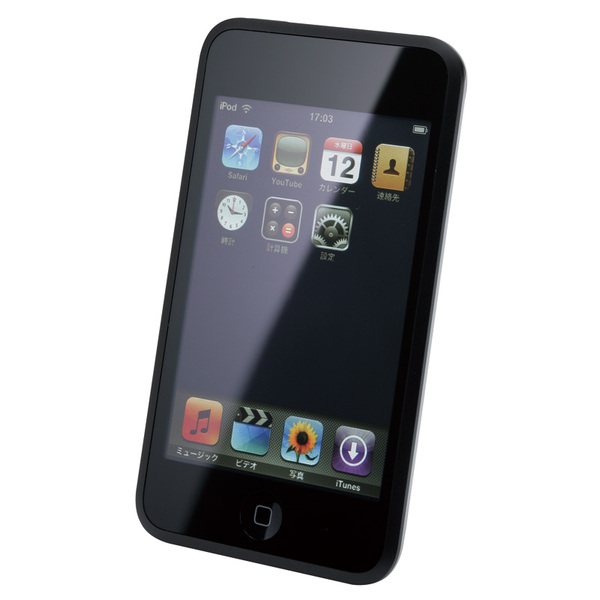

文化庁によれば、補償金制度は今後、順次縮小する方針だという。ところが今回の改正案では、補償金の範囲をiPodやHDDレコーダーなどに拡大する。え? 何言ってるの? 順次縮小するものを今回は拡大するって、どういう意味?

文化庁の説明を「日本語訳」すると…

先のニュースで語られている文化庁の非常に分かりにくい説明を、一般の人に理解できるように普通の日本語に翻訳すると、次のようになる。

将来、DRM(デジタル権利管理)などによって権利者がコンテンツ流通をコントロールできるようになれば、著作権料は権利者が直接とり、補償金はなくすことが望ましいが、今はDRMが整備されていないので「経過措置」としてiPodに課金する。地上波放送にはコピーワンス(あるいはダビング10)というDRMがあるが、これは権利者の要請にもとづくルールではないので、補償金は必要だ。

この論理に納得できる人は少ないだろう。最終的に縮小(あるいは廃止)するのなら、むしろ既存の制度を縮小する方向で考えるのが当然だ。「権利者の要請」を100%満たすことが、著作権行政の前提なのか。ユーザーの要請は無視するのか。「DRMが不十分なので経済的被害が出ている」と言うが、例えばiPodでどんな被害がいくら出ているのか、具体的な金額は示されていない。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

日本のITはなぜ終わったのか -

第144回

トピックス

電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -

第143回

トピックス

グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -

第142回

トピックス

アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -

第141回

トピックス

ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -

第140回

トピックス

ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -

第139回

トピックス

電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -

第138回

トピックス

原発事故で迷走する政府の情報管理 -

第137回

トピックス

大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -

第136回

トピックス

拝啓 NHK会長様 -

第135回

トピックス

新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ