「レント」の悲劇

「レント」という有名なブロードウェイ・ミュージカルがある。日本でも上演され、今年の秋またやるらしい。プッチーニの「ラ・ボエーム」を下敷きにしたもので、売れないアーティストたちがステージに立つ日を夢見ながら、貧困や病いと闘って生きてゆく物語だ。しかしミュージカル以上に悲劇的なのが、その作者ジョナサン・ラーソンのエピソードである。

ラーソンは「レント」の構想に7年かけ、それを書いている間、ニューヨークのレストランでウェイターや皿洗いとして働いていた。しかし1996年1月、待望のオフブロードウェイ公演初日の未明、心臓疾患で急死する。そして主人公は、まるでラーソンの運命を予感しているような歌を歌う。

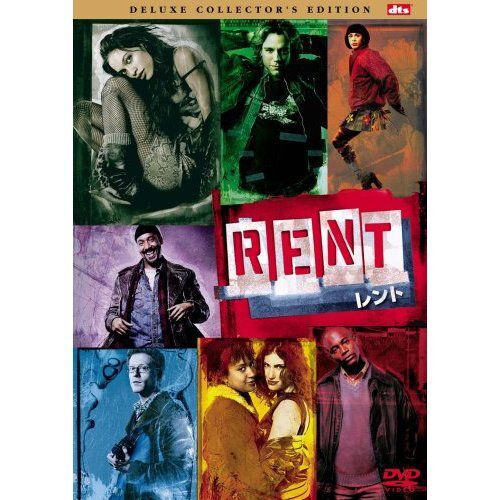

映画化もされた「レント」

One Song, Glory

Before I Go, Glory

One Song To Leave Behind

From The Pretty Boy Front Man

Who Wasted Opportunity...

アーティストの圧倒的多数は食えない

これはニューヨークだけでなく、世界中のアーティストの現実だ。私もそういう業界に勤務していたが、安定した収入があるのは私のようなサラリーマンだけで、圧倒的多数が演劇や音楽だけでは食えない。たいていはラーソンのようにアルバイトで食いつなぎ、現場でもほとんど無給で働いているが、多くの若者は不安定な暮らしと過酷な労働に耐えられなくなって芸術の世界を去る。

こうした状況を改善しようと、経産省や総務省がたびたび調査を行なったが、彼らはスーパースターを夢見て自発的に食えない生活をしているので、救済を求めていない。無給でもいいから映画や音楽の仕事したいという若者は、ほとんど無尽蔵にいる。プッチーニの時代も今も、芸術というのはごく少数の天才だけが名を残して99%以上は埋もれる、極端な「ロングテール」の世界なのだ。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

日本のITはなぜ終わったのか -

第144回

トピックス

電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -

第143回

トピックス

グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -

第142回

トピックス

アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -

第141回

トピックス

ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -

第140回

トピックス

ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -

第139回

トピックス

電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -

第138回

トピックス

原発事故で迷走する政府の情報管理 -

第137回

トピックス

大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -

第136回

トピックス

拝啓 NHK会長様 -

第135回

トピックス

新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ