輝く粘土「Illuminating Clay」

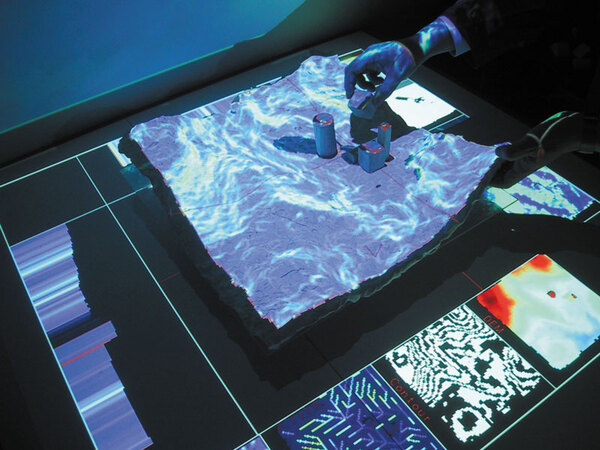

Illuminating Clay※2はこのような背景から、粘土を用いた景観デザインに焦点を当てて開発したシステムである。ユーザーは、伸縮性に富んだ粘土を変形させながら、3次元的な景観モデルを作る。天井に設置したレーザー・スキャナーがその3次元形状を毎秒1回の速度で読み取り、XY座標(位置情報)に加えてZ座標(高さ情報)を併せ持った「Digital Elevation Model」をコンピューターの内部に生成する。そのモデル情報とユーザーの選択により、高度や等高線、斜面の傾斜角、水の流れや浸食、ある地点からの視界、日照と影といったさまざまな情報をリアルタイムに計算し、ビデオプロジェクターが結果を直接クレイモデルに描き出すのだ。

※2 「Illuminating Clay」は、ベン・パイパーとカルロ・ロッティが考案し、ヤオ・ワンのプログラミング協力を得て、'01年秋に実現した。'02年からMIT都市計画学部の教育コースで実験的に試用されてきた。システムの詳細については次の論文を参照:Piper, B., Ratti, C., and Ishii, H., Illuminating Clay: A 3-D Tangible Interface for Landscape Analysis, in Proceedings of Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '02), (Minneapolis, April 2002), ACM Press.

ここで、クレイは入出力の空間が一体化し、なおかつ物理形状を直接変更できるTUIとして機能する。Urpとは異なり、クレイそのものには一切タグが付いておらず、個々のオブジェクトとして認識されることはない。コンピューターから見ると、あくまでも物理的な連続性を持った3次元形状だけが、入力情報として利用されているに過ぎない。

このシステムの大きな特徴は、クレイモデルを使ったCADシステム以前の景観デザインの手法との連続性にある。クレイの形状を変えると、即座に新しい計算結果が直接投影されるため、ユーザーは従来のクレイモデルを使用した場合とまったく同じスキルを用いて手でモデルを直接操作できる。さらに、非常にパワフルな計算機支援をリアルタイムで受けながら、グループで景観デザインを進めることが可能になるのだ。

砂の風景「SandScape」

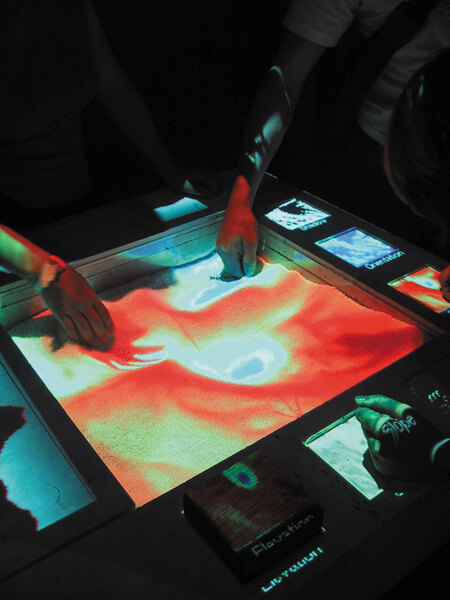

さらに'02年、アルス・エレクトロニカ※3での展示のためにIlluminating Clay※4を発展させたSandScapeを開発した。これは、粘土の代わりによりソフトで形状の変化が容易な砂を使い、同じく景観デザインを実現するシステムだ。光学的に半透明な特殊な砂とIR光源、IRカメラを用い、砂丘の高さにより透過する光の量が異なる性質を利用してその3次元形状を読み取る技術も、本プロジェクトのために開発した。Illuminating Clayに用いた高価なレーザー・スキャナーが不要となるため、制作費を大きく下げることにも貢献し、アルス・エレクトロニカでの2年間に渡る展示で大きな成功を収めた。

※3 オーストリアのリンツで開催される「Ars Electronica」は、電子芸術に関する最大規模の祭典。毎年夏に開催される期間イベントのほか、ミュージアム/研究施設/スタジオなどの機能を備えたアルツ・エレクトロニカ・センターを常設している。

※4 「SandScape」については、石井/ロッティ/パイパー/ワン/バイデルマン/ベン・ジョセフによる次の論文を参照:Ishii, H., Ratti, C., Piper, B., Wang, Y., Biderman, A., Ben-Joseph, E. Bringing Clay and Sand into Digital Design - Continuous Tangible User Interfaces, in BT Technology Journal, Vol. 22, No. 4, October 2004, pp. 287-299.

(次ページに続く)

この連載の記事

-

最終回

iPhone/Mac

Macintoshを通じて視る未来 -

第29回

iPhone/Mac

私のヒーロー -

第28回

iPhone/Mac

テレビの未来 -

第27回

iPhone/Mac

表現と感動:具象と抽象 -

第26回

iPhone/Mac

アンビエントディスプレー -

第25回

iPhone/Mac

切り捨てることの対価 -

第24回

iPhone/Mac

多重マシン生活者の環境シンクロ技法 -

第23回

iPhone/Mac

「プロフェッショナル 仕事の流儀」出演を振り返る -

第22回

iPhone/Mac

ニューヨークの共振周波数 -

第21回

iPhone/Mac

ロンドンの科学博物館で見た過去と未来 -

第20回

iPhone/Mac

アトムのスピード、ビットのスピード - この連載の一覧へ