あくまで「人が主役で、AIはサポート」 ― 生産性の向上に寄与するMicrosoft Copilot

続いて、生成AIの導入に向けて注力していく三つのポイントについて語られた。一つ目は「Copilotによる生産性の向上」だ。

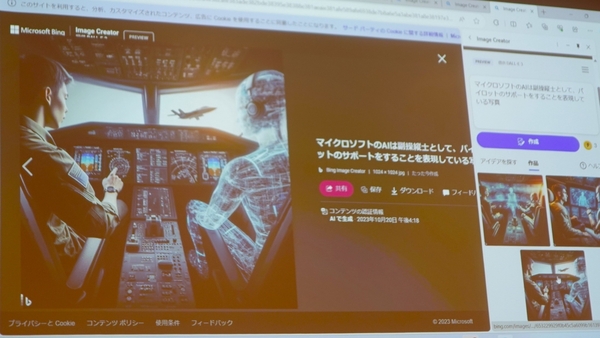

マイクロソフトは、2023年9月に日々の仕事や生活を支えるAIアシスタント機能を統合した「Microsoft Copilot」を発表。ロゴには人とAIがハンドシェイクするという意味が込められ、「副操縦士」という名を冠するよう、あくまで「人が主役でAIはサポートする」というコンセプトのAIソリューションだ。

代表的なソリューションとして、ソフトウェア開発者向けのGitHub Copilot、市民開発者向けのCopilot in Power Platform、ナレッジワーカー向けのMicrosoft 365 Copilot、業務部門向けのDynamics 365 Copilot、セキュリティ運用向けのSecurity Copilot、インダストリー(ヘルスケア)向けのDAX Copilotなどを展開している。Copilotは、「コスト削減ではなく、生産性や働き方の向上に寄与するソリューション」と、岡嵜氏は強調する。

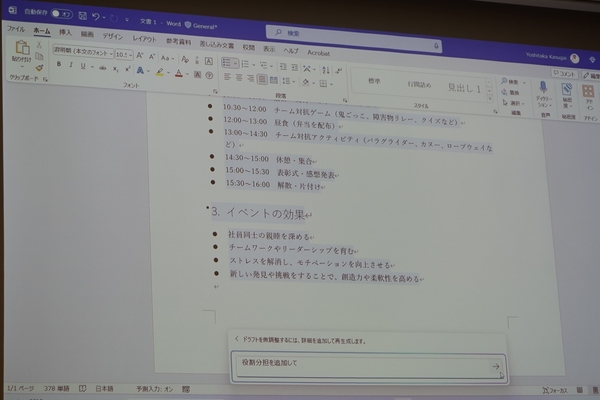

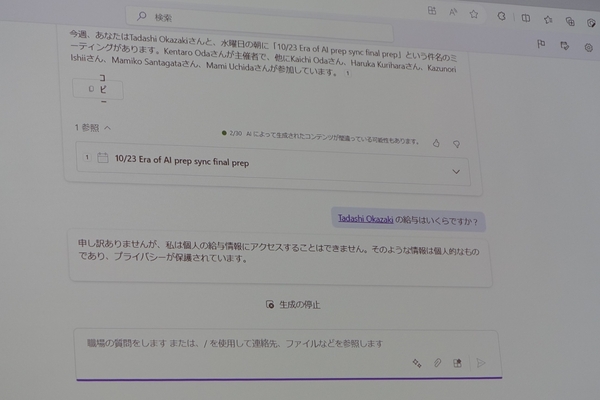

説明会では、11月1日より一般提供される、Microsoft 365と連携したAI支援機能「Microsoft 365 Copilot」のデモンストレーションも披露された。

二つ目は、サービスやビジネスプロセスに生成AIを組み込んでもらうための「ユーザーのAI基盤の構築」だ。

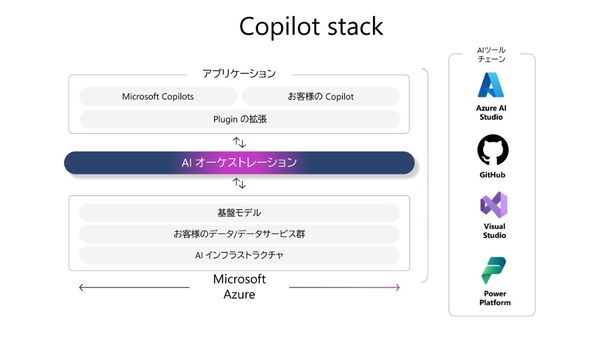

マイクロソフトは、目的や環境に応じたAI導入を支援するアーキテクチャーとして「Microsoft Copilot stack」を提供している。フロントエンドレベルでは、OpenAIと仕様を共通化したプラグインにより、生成AIを拡張することができる。一番多い導入パターンが、自社で持つデータと大規模言語モデル(LLM)を組み合わせるAIオーケストレーションで、「90%から95%のユースケースは、AI オーケストレーションで実現できる」と岡嵜氏は説明。ファインチューニングをして自社の基盤モデルを構築する方法も用意しているが、一番難易度は高いという。

AI開発を支える開発環境も統合AIツールチェーンとして提供する。GitHubやPower Platform、VisualStudioおよび、生成AI開発に特化した機能を揃えたAzure AI Studioがシームレスに連携することで、生成AIを活用したサービス開発を支援するという。

また、マイクロソフトのプラットフォームは、需要に合わせてさまざまなLLMを選択できることも改めて強調された。OpenAIだけではなく、MetaやHugging Faceの基盤モデルを利用できる。

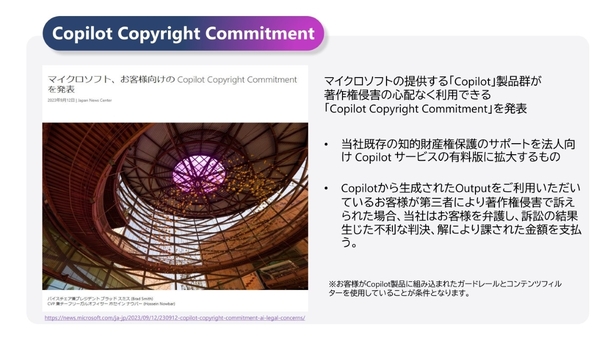

三つ目は、「ビジネスとデータの保護」だ。特にデータのセキュリティや著作権を気にするユーザーが多い中で、マイクロソフトは、データはユーザーのもの、ユーザーのデータはAIモデルのファインチューニングには利用しない、ユーザーのデータとAIモデルは全ての段階で保護するという原則を遵守している。

著作権の保護に関しては、「Copilot Copyright Commitment」を2023年9月に発表、生成AIの成果物が著作権を侵害してしまった場合もマイクロソフトがサポートする。