Navi 31のGCDはNavi 21から

1割程度の原価アップで済んでいる

ところでTSMCのN6のコストが不明なのだが、仮にN6のコストがN7と同等だったと考えると、製造原価はNavi 21の4割増し程度で収まる計算になる。GCDは原価1.7倍ながら520mm2→300mm2になったことで、製造原価はNavi 21の0.98倍とほぼ同等。MCDは6つで222mm2なので、Navi 21の0.43倍程度だからだ。

ただ実際はこの差はもっと小さいと想像される。というのは、1.7倍という数字は250mm2のダイを試作した場合のコストだからだ。500mm2を超えるダイと300mm2のダイでは、当然歩留まりが異なるわけで、おそらくNavi 31のGCDのコストはNavi 21の90%未満に抑えられているだろう。

もっと歩留まりが高いのはMCDの方で、なにしろ37mm2なので1枚のウェハーから千数百個取れるわけで、歩留まりは当然相当高い。上の試算では1.4倍としたが、このあたりを換算すると実質的な原価はせいぜい1割アップ程度で収まっているだろうと想像される。

もう1つ驚異的なのは、このGCDとMCDの間はシリコン・インターポーザーではなく、オーガニック・パッケージが利用されていることだ。

オーガニック・パッケージを使った例で言えば、IBMが2021年に発表したTelumプロセッサーがやはりオーガニック・パッケージの上に2つのダイを搭載しているが、どうやってシリコン・インターポーザーを使わずに実現したのか? という質問の答えが「すごいがんばった」だったことを記憶している。今回は明らかにTelumより配線数が多いので、相当がんばったと思われる

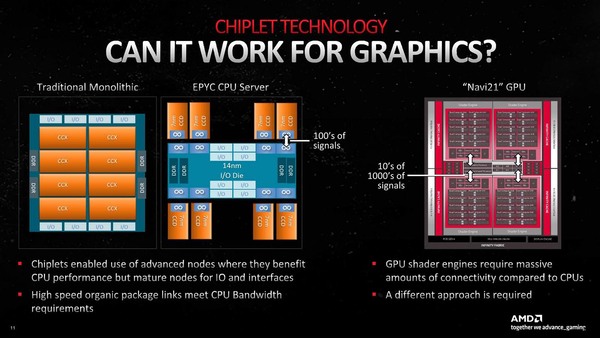

GCDを複数のチップにするのに比べればマシだったらしいが、それでもMCDを接続するにあたってはGDCとの間に数千本以上の配線が必要になるとしている。

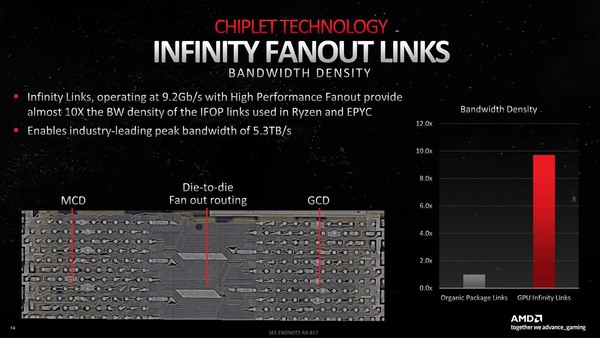

EPYCやRyzenではインフィニティ・ファブリックのリンクがせいぜい数百本のオーダーだが、CU(Compute Unit)と3次キャッシュ(=インフィニティ・ファブリック)のリンクは数万本のオーダーになる。今回も数千本というよりは万のオーダーに近い本数で接続したようだ

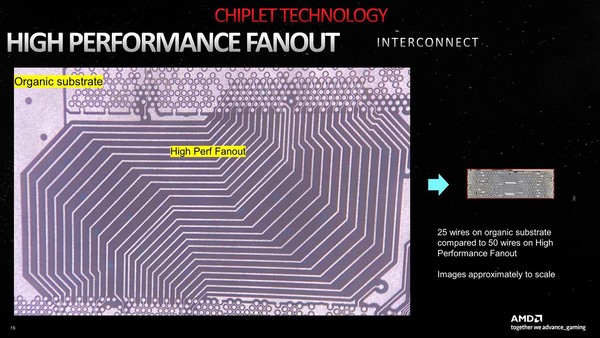

この結果として「シリコン・インターポーザーでは配線密度が足りなかった」(Naffziger氏)という仰天するような返答が返ってきた。下の画像は、通常の配線とNavi 31の配線を、ほぼ同等の縮尺で比較した場合のもので、10倍どころではない配線密度になっているのがわかる。

そもそもオーガニック・パッケージでは配線密度が足りないのでシリコン・インターポーザーが登場したのに、これでも足りないからオーガニック・パッケージに戻るというのは一見意味不明だが、シリコン・インターポーザーの場合は配線層を複数重ねられない(これも厳密には正確ではなく、可能だが難易度とコストがさらに上がるので、使われていないというのが正確か)。

したがって、数千本/mmの配線層を複数積層して、数万本/mmの配線を実現することは猛烈に難しい。そのくらいなら、オーガニック・パッケージ(こちらは配線層を積層するのは難しくない)を使った方がマシという判断だったらしいが、どちらにしても相当難易度の高い技術である。

このI/FをAMDはインフィニティ・リンクと呼んでいる。また新しいI/F用語が出てきたわけだが、これもNaffziger氏によれば「上位層はインフィニティ・ファブリックであるが、物理層は独自」とのことであった。

実際RyzenやEPYCに利用されているインフィニティ・ファブリックの場合、配線長は最大10mmを超える(Ryzenで20mmくらいだろうか? EPYCは明らかに20mmを超えている)長さで、信号速度は30Gbps前後という構成である。

ただし本数そのものは16対(片方向32本:双方向で64本)と少ない。対してNavi 21の本数そのものは明示されていないが、配線長はせいぜいが1~2mmのオーダーだ。そもそもMCDとGCDが隣接して配されている以上、中央の“Die-to-die Fan out routing”の長さは1mmないと考えられる。

信号速度は、仮に本数が数千本だとすればあまり上げる必要はない。上げなくてもバス幅が広ければ必然的に帯域は確保できるからだ。前述の画像のとおり信号速度は9.2Gbpsとされており、加えて言えば、バス幅を広げて速度を落とすことは、SerDes(Serialize:De-Serialize)が不要ということになり、これはレイテンシー削減に効果がある。

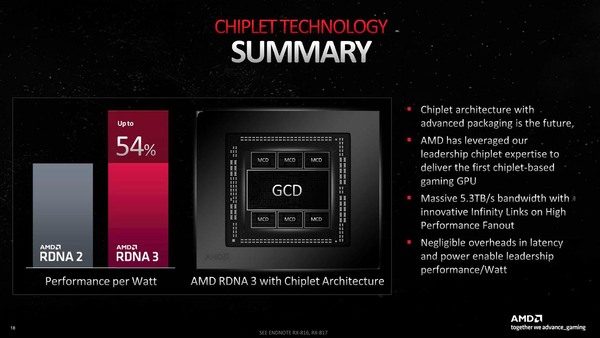

Navi 31のMCDアクセスは、Navi 21のインフィニティ・キャッシュアクセスよりレイテンシーが10%削減できたそうで、それでいてトータルの帯域は5.3TB/秒と猛烈な数字を確保している。これが、Navi 31で猛烈に増えた(ざっくり言えば2倍以上になった)演算能力を支えているわけだ。

Navi 31のMCDアクセスは、Navi 21のインフィニティ・キャッシュアクセスよりレイテンシーを10%削減できる。正確に言えば、同じ動作周波数で動かすと若干レイテンシーは増えるらしいが、動作周波数の向上でその分をカバーしてお釣りが10%ほどあった、ということだそうだ

トータルの帯域は5.3TB/秒。これは当然MCD 6つで5.3TBという話なので、1 MCDあたりで言えば883GB/秒ほど。768bit幅という計算になる。もちろん 信号はディファレンシャルで、送受信は別だろうから都合4倍で3072本。ほかにインフィニティ・キャッシュの制御信号とGDDR6の制御信号の類も要るだろうから、総信号本数は3200本位になるだろう。なるほどシリコン・インターポーザーでは足りなくなっても不思議ではない

※お詫びと訂正:Navi 31のMCDアクセスに関する記述に誤りがありました。記事を訂正してお詫びします。(2023年1月14日)

この連載の記事

-

第770回

PC

キーボードとマウスをつなぐDINおよびPS/2コネクター 消え去ったI/F史 -

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ - この連載の一覧へ