ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第689回

Zen 4アーキテクチャー詳細の続報 3D V-Cacheやメモリー、内蔵GPUなど AMD CPUロードマップ

2022年10月17日 12時00分更新

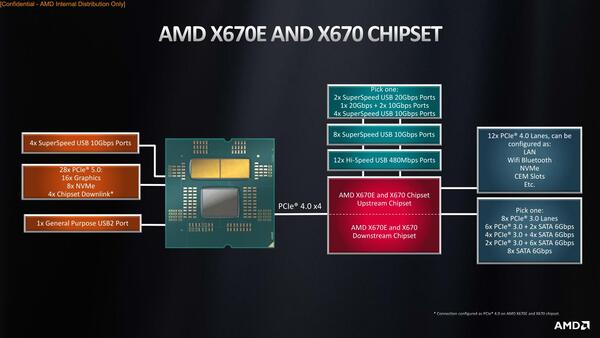

X670チップセットは

2つのB650を直列でつないだ構造

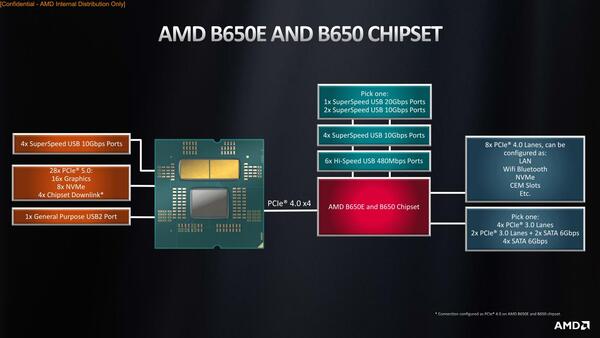

発売されたRyzen 7000シリーズの最大の難点は価格で、単にCPUだけでなくマザーボードも異様に高価なのがこれに拍車をかけている。特に当初発売されたのはハイエンドのX670Eチップセットのみということで、そもそもX670シリーズと言うだけで高いのに、さらにお値段の張るEモデルということで、「マザーボードが10万円ってどういうこと?」という状況になっている。

いや10万超えのマザーボードそのものはこれまでも多く存在しており、例えば8月の「130万超えPC」のベースである「111万円自腹PC」で利用されたROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIALは実売26万円近くということを考えれば、安い(?)と言えなくもないのだが。ちなみに筆者はTUF Gaming X670E-Plusを購入したが、これですら5万円弱である。

こうした理由の1つは、X670/X670Eが2チップ構成であることに起因する。

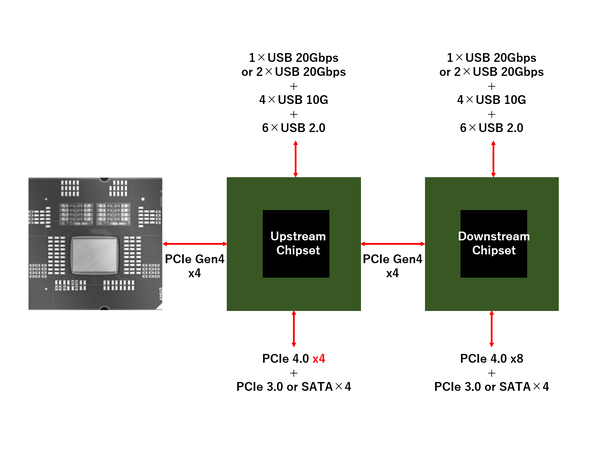

これはどういう構造か? というのが下図である。要するにX670とは、B650を2つ直列につないだ構造と考えれば良い。

この結果として、Upstreamチップセットの方はDownstream側と接続するために、PCIe x4を割り当てる必要がある関係で、外部に出せるPCIe 4.0レーンはx4に減るが、Downstream側はx8なので合計12レーンとなる。

またPCIe 3.0とSATAは自由にポートを割り当て変更可能なので、構成としては以下のようになる(どうもUpstreamとDownstreamで構成を変えるのはNGらしい)。

- PCIe 3.0×8

- PCIe 3.0×6+SATA 3.0×2

- PCIe 3.0×4+SATA 3.0×4

- PCIe 3.0×2+SATA 3.0×6

- SATA 3.0×8

要するに拡張性を確保するためにディジーチェーンでB650を2つつないだのがX670、と考えるのが正しいわけで、そりゃ価格も上がれば消費電力も上がるわな、という感想しか抱けない。

実際のところ、B650で足りないほどの拡張性が必要というケースでなければB650のままで十分であり、価格も消費電力も下がることが期待できると考えると、一般のユーザーにはB650ベースの製品をお勧めしたいところである。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ