ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第689回

Zen 4アーキテクチャー詳細の続報 3D V-Cacheやメモリー、内蔵GPUなど AMD CPUロードマップ

2022年10月17日 12時00分更新

メモリーコントローラーの改善でオーバークロック時に

FClkとUClk/MClkの比率を考えなくてもよくなった

AMD Expo(EXtended Profiles for Overclocking)の話は、KTU氏のレビューで詳しく説明されているので繰り返さない。なので、ここではメモリーコントローラー周りの話をしよう。

Zen 3からZen 4で大きく変わったことの1つにDDR4→DDR5への対応が挙げられるが、それとは別にクロックの設定がある。

Zen 3世代では、FClk(Fabric Clock)とUClk(Memory Controller Clock)、MClk(Memory Clock)を独立して設定可能になっていた。もちろんこれは柔軟性を高めるという意味では便利な構造なのだが、特にオーバークロック動作を行なう場合に、場合によってはFClk:UClk:MClkを1:1:1に設定できない場合があった。

一番効率が良いのは1:1:1なのだが、内部の動作速度などの制限もあり、これが可能な最大動作周波数は3600MHzに留まっていた。それがZen 4世代では、ファブリックとメモリーコントローラーの動作周波数が異なっていても、常に最適な速度でデータ交換ができるように変更されている。

この結果として、オーバークロックの際にFClkとUClk/MClkの比率を考えなくても最適な動作が可能になった。したがってオーバークロックの際の設定はAUTO:1:1としておけばよく、この場合スイートスポットはおそらくメモリーコントローラーが動作する上限である3000MHz(=DDR5-6000)ということになる。

ついでにEXPOについても少しだけ触れよう。確かに現状XMPは独自規格であり、秘密保持契約を締結しないと仕様が公開されないのだが、主要なマザーボードメーカーはインテルのマザーボードを設計・製造するにあたってこの秘密保持契約を締結して仕様の開示を受けている。

その意味では、「AMDがXMPの詳細を開示したり、その仕様を拡張したりはできない」のは事実だが、実はマザーボードメーカーがRyzen対応マザーボードでXMPに対応させることそのものは、それほど難易度は高くない。

もちろん秘密保持契約には非インテル系マザーボードへの流用の制限などが入っていると思われるので、これをクリアするためにはブラックボックス的な情報の取り扱いが必要なのは事実だが、ただそれも今に始まった話ではないのであって、そう考えるとEXPOがどれだけ広まるか? というのはやや未知数である。

DDR5そのものはPCやサーバーだけでなく組み込み機器などでも広く使われ始めているし、非x86マシン(Armベースのサーバー)などでも利用されているが、こうした用途向けでオーバークロックメモリ―を利用することはまず考えられず、そうなるとJEDEC標準のSPDで十分用が足りる。

XMPにしてもEXPOにしても、デスクトップPCの、しかもオーバークロック用途向けという非常に限られたニーズに向けた規格である。技術的に言えば、XMPとEXPOの両対応が可能なDIMMというのが存在し得るならば、あるいは普及するかもしれない。

ただXMP/EXPO共にSPDを拡張する形で実装されていることを考えると、現実問題として両対応を謳ったメモリーが出てくる可能性はかなり低い(というか、技術的に可能には思えないのだが、これはXMPの仕様を見ない限り断言はできない)わけで、そうなるとあまり普及しないのでは? という気がしてならない。

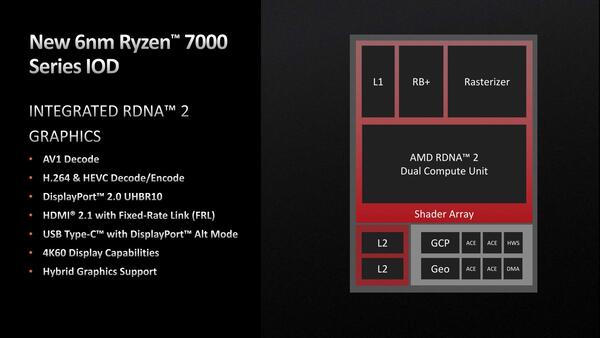

Ryzen 7000シリーズの内蔵GPUは

ハードウェア・レイトレーシングに非対応

連載379回で「この内蔵GPUは現行のRDNA 2世代なのでレイトレーシングにも対応するが」と記述があるが、実はこれは間違い。Ryzen 7000シリーズの統合グラフィックは、RDNA 2世代ながらインフィニティー・キャッシュもレイ・アクセラレーターも搭載されない。

これについては質疑応答の中で明確に「実装されていない」旨の返答をいただいている。2 CU/1 WGP構成のGPUにレイ・アクセラレーターを入れたところでほとんど効果がないであろうことは明白だが、それよりも興味深いのはレイトレーシング・ユニットはRDNA 2の必須要素ではない、ということだろうか。

これまでAMDは「RDNA 2ではハードウェア・レイトレーシングが有効になる」という説明をしてきており、ディスクリートGPUやRyzen 6000 Mobileなどでは実際に搭載されていたわけだが、これは必須項目ではなくオプション扱いだったか、Ryzen 7000用のものだけはレイ・アクセラレーターを外す再設計をしたかのどちらか(おそらく前者の公算が高い)であろう。

余談だが、同じく個別の質疑応答の中で、AMD Media Encoderは、ディスクリートGPUを装着している場合でも利用可能だ、という返答をいただいた。なのだが、筆者の環境で試す限りこれを実現できていない。

これはアプリケーション側の対応の問題なのかもしれないが、ディスクリートGPUを装着しながら内蔵エンコーダーを呼び出せるエンコードソフトを今のところ発見できていない(いつも利用しているPegasysのTMPGEnc Video Mastering Works 7では無理だった)。ということで、この情報の正否は当面留保とさせていただきたい。

この連載の記事

-

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ